文学家——刘尧民

刘尧民,名治雍,字伯厚,翻译外文著作时署名林不肯。云南省会泽县人,1898 年生,中共党员。曾任云南大学中文系教授、系主任,九三学社昆明分社副主任兼秘书长,云南省政协常委。刘尧民少年时代仅上过三年学,在父亲刘盛堂的启蒙下,遍读文史子集,全凭自学,博览群书,积累了深厚的传统文化根底。并掌握了日、英、法等语言,开始翻译外文,在报刊上发表文章。 1920—1937 年,刘尧民先后在昆明师范、昆华中学、成德中 学、昆明女中和省立师范任教。1937 年被聘为云大文史系教授,1938—1941 年到会泽中学任教。1941 年,又受聘云南大学中文系教授。1946 年因发表言论抨击李闻血案被解聘再次回乡,先后在会泽中学、楚黔中学任教。1951 年重返云南大学任教。1956 年被评为云南大学5个二级教授之一。1960 年作为特邀代表出席全国首届文教群英会。

首先来看云南大学文学院对云南大学中文系教授殷光熹访谈的一段摘录

“采访者:您的这些同学让我们也深受感动啊!那么您在云大求学期间,有没有让您印象深刻的老师呢?

殷光熹:说到老师,对我印象比较深的,其中一位就是刘尧民先生,老系主任,他是东川人,准确地说是会泽人。他是自学成才的,在家苦读了7年。他功底相当好,满腹经纶,我们教研室有十几位老先生,我当时是年轻的,都很佩服他。这些老先生之间经常争论一些学术问题,不过刘先生一发言,大家就都服气了。刘先生主攻先秦文学,但是他能够从先秦文学一直讲到现当代文学,能够讲通,学问是比较精通的,对现当代一些作家,像鲁迅这些作家他都比较熟悉。他讲课,比如选修课诗经研究、楚辞研究,讲楚辞研究讲得比较细、比较深,而且有自己的一些独特的见解。

他曾经发表了一些文章,曾收入到《楚辞研究论文集》《诗经研究论文集》。在当时楚辞研究方面,他在全国还是有名的学者,所以当时苏联著名的汉学家费德林,曾到我们云大中文系来拜访他,交流学术。费德林后来是俄罗斯科学院院士,在苏联时期曾经担任过驻联合国的苏联代表。

采访者:像费德林先生这样的汉学家对于中国文史之学的研究还是做出了较大贡献,他的学术成果也有较高的价值。

殷光熹:是的,价值比较大。我们有一次在湖南开会,中国的一些学者想见到费德林都比较难。他比较喜欢为他当翻译的人,若谁给他翻译了些材料,他就经常接见那一位学者。在当时的汉学家中,他比较重要。他能够到云大中文系来拜访刘尧民,这就说明刘先生的学术地位还是比较高。刘先生是我毕业论文的指导教师,我写的是孔子的文学观。他看了定稿后,在我的论文里面有些句子旁打双圈,表示赞赏,给了个优。我平时对先秦文学比较感兴趣,有时候会去请教他。老先生也没有什么架子,平易近人。

在他的家里边,我看他书法也是写得比较好,我只看到过他写的隶书和甲骨文。老先生还会绘画,有时候师母坐在旁边做针线,他就顺势作素描。据说他还会弹琵琶,可惜我没有亲自听见。他的兴趣还是比较广。

当时民间有“云南三大才子”之称,一个是原来省政府的秘书长张子斋,一个是龚自知(民主人士),再有一个就是刘先生。刘先生后来得了一种头会摇的病,就叫什么?

采访者:帕金森综合征?

殷光熹:可能就是帕金森。讲课也是会这样,后来我们教研室的汤鹤逸老先生说:“我给你出个主意,你拿左手托着下巴,然后头就稳住了,不会摇。”的确有效!所以刘先生上课时就是按照汤先生说的办法,经常用左手扶着下巴。讲课也常带幽默,因为他知道的典故比较多,上课有很多闪光点,所以学生很喜欢听刘先生的课。

刘先生接受新事物还是比较快的,在学术问题上常有自己的一些新见,他发表的论文在全国还是有一定影响的。特别是他的著作《词与音乐》,这是他的力作。这本书在他去世以后,张文勋先生帮他整理、出版了,由云南人民出版社出版发行。搞词学研究,懂得音乐的人并不多,刘先生就懂古典音乐,像工尺谱这些东西都是比较熟的,所以他来研究词与音乐的关系,就有一定的权威性。后来,我看到施议对也出版了一本书。

采访者:就是《词与音乐关系研究》吧。

殷光熹:对。其实我觉得他多少还是受刘先生著作的某些启示和影响,但是他就不提这些东西。

采访者:有人已经指出他这点不太好。

殷光熹:所以后学还是要尊重老先生。我觉得在全国来说,研究词与音乐,有古典音乐方面的深厚素养,已经很不简单了。如果音乐素养不行,要研究这些东西,就会感到底气不足。

刘先生后来在“文革”当中遭迫害,那些造反派把他的“翅膀”扎起来,拿到中文系资料室里面去批斗,当场休克,马上送到医院抢救,已经不行了。老先生胆子小,突然一下子,要批判抄家,把他捆起来,把那么大年纪的人拉到里面去批斗,怎么受得了。我是没有去参加,根本不忍心看到这种场面。他去世以后,人们一提起这些事情,心里面很难过。”

文学家——刘尧民

刘尧民(1898——1968),字治雍,笔名有林不肯、伯厚、郁生等,出生于云南会泽县一个地主资产阶级的书香家庭。启蒙时,父亲教读《尔雅》,说要造就大学问,搞汉学问,此书必须读通。11岁入“爱国小学”学习新知识,也读旧的典籍。14岁时,已熟读《四书》、《五经》。厥后到昆明读了一年中学就退学回乡自修,七年之间埋头于家藏的经史子集里,没有人指导,全靠自学摸索到清代汉学家的治学方法,训练了独立思考的能力。他受清代学者章学诚的“辨章学术,考镜源流”的学术思想影响很大。七年苦读,使他在国学方面造就了深厚的功底。

在闭塞的家乡,形同与世隔绝,他向往到北京学习未成。1920年,他毅然离乡到昆明各个中学教文史课。那时,他拼命阅读新书,锲而不舍地追求知识,并寻找新的治学方法。他开始用西方哲学观点和方法来研究中国的哲学和文学,在《孟晋》、《救国日刊》、《滇潮》和上海《述学社月报》等报刊上,发表了《孔子哲学》、《诗学略论》、《美学感觉论美学与快乐论美学的批评》、《论周南召南》等长文。

1926年,他加入中国共产党,并编辑党刊《红色战线》、《小世界》。同时,奉命到干训班讲“社会主义史”等课程。他写了《资本主义下的艺术和艺术家》,连载于党刊《压榨》上。1927年在白色恐怖下,党组织遭到破坏,他与党失去了联系,直到1928年李生庄、艾思奇弟兄俩回昆,才又接上关系。那时,他以“社会贤达”的公开身份,进入《民众日报》社,编辑副刊“象牙之塔”,登载有进步倾向的文艺作品。1929年底,因政治压力加大,报社把“象牙之塔”改为“银光”,仍由他编辑,但内容只刊载一般文艺作品,甚至还有唯美主义以及达达派观点的文章。这时,党组织被破坏,他与党失去了联系。

1937年,刘氏到云南大学文史系任教,约一年后回会泽。1941年,又被云大文史系聘为教授。他先后讲授“词史”、“曲史”、“词选及习作”、“曲选及习作”、“温李诗”等课程;同时把多年积累的“词史”材料写成导论性的著作《词与音乐》,于1946年作为云南大学文史丛书出版。该书的特点是从文学的内部运动规律来探讨词的起源。他从诗歌与音乐的交流上,发现了词与近体诗的音韵平仄关系极为密切这一关键问题,令人信服地阐明了诗的“内在音乐”的变化经“外在音乐”的作用就产生了词,这是前人所未道及的。1943年,《正义报》创刊,刘尧民任该报董事和社论常委。他在抗战胜利前后,在该报发表了《一年来文化运动的意义》、《论建国人材》等文。后者强调真正的建国人材,不是“奴才型”的人。由于他的进步倾向,在李公仆、闻一多惨案后,以“放言高论”为由而被解聘。他回家乡在“楚黔中学”任教,宣传进步的文艺、哲学思想,培养人才,为迎接解放输送干部。解放前夕,他还投入了滇东的游击队(边纵六支队),参加武装斗争。

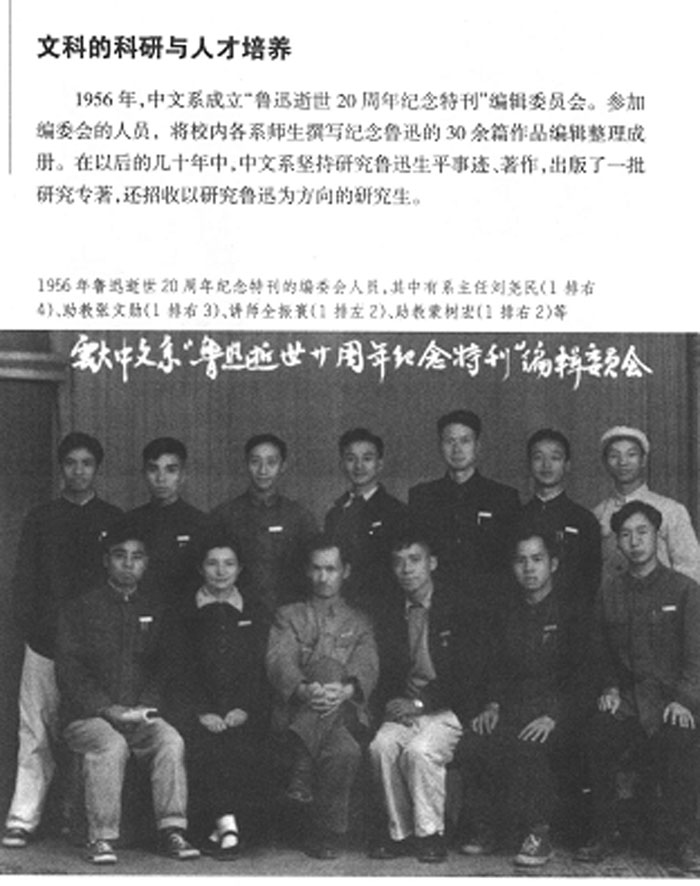

1951年,他又回到云大,任中文系主任。在教学改革运动中,针对解放初期课程设置没有一定计划,教师随意开课的情况,他制定计划进行改革,帮助青年教师提高思想和业务水平,亲自给他们上课,并大胆使用,让他们在教学实践中成长。由于成绩卓著,1960年作为特邀代表光荣地出席了首届全国文教群英会。

他研究中国古典文学,并不偏重个别字义的解释、考证,而是务求取博用宏,把几千年的中国文学史作为一个整体来进行探讨。他很重视社会历史条件对文学发展所起的作用,注意中外文学的比较研究,融会贯通各种互相联系着的文学现象,去寻找其中带有规律性的东西。他刻苦学习马克思主义,遗稿中有《哲学札记》、《学习唯物主义的目的》等文章。他在教学和科研上取得较好的成就,在于他深厚的旧学基础与马克思主义相结合,能用先进的世界观和方法驾驭群籍,不断进行探索。他在对鲁迅、中国古典文学,尤其是先秦文学的研究上有较高的造诣。

解放后十多年,刘氏既负系行政领导工作,又站在教学第一线,任过的课程有“鲁迅研究”、“诗经研究”、“楚词研究”、“明代民间文学”和“先秦两汉文学史”等。他讲课是以新的研究成果,充实教学内容,深入浅出,令人易受启发。他是云大第一批带研究生的教授,对研究生要求严格,须读原著和有关资料,并写出读书报告,还要旁及甲骨文、金文、音韵、训诂诸学。

刘氏解放初即任云南省政协常委、省文联委员。1956年加入九三学社,并任云南分社副主任兼秘书长。1960年第三次被接纳入党。

十年灾难,刘氏未能幸免,身心受到极大折磨、摧残。在1968年7月27日的一次批斗后的“游园示众”时,精神蒙受重大刺激猝然去世,享年70岁。

文章来源: 云南大学档案馆 时间:2005-08-03

云南大学文学院 “文学院教师访谈||忆往昔师友情深——殷光熹教授访谈录”

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者本人。