纪念《呼啸山庄》译者杨苡 | 回忆西南联大

在这个寒冬将尽的一月末,我们又失去了一位文坛期颐老人。

她是首创“呼啸山庄”译名的著名翻译家杨苡先生。2023年1月27日晚8时30分,她于南京逝世,享年103岁。

杨苡原名杨静如,1919年出生于天津,读中学时开始写诗、与巴金先生通信。先后就读于西南联大外文系、国立中央大学外文系。曾任南京国立编译馆翻译委员会翻译、南京师院外语系教师。译著有《呼啸山庄》《永远不会落的太阳》《俄罗斯性格》《伟大的时刻》《天真与经验之歌》等,《呼啸山庄》的译名由她首创,此后该版本成为经典。著有儿童文学作品《自己的事自己做》等。哥哥杨宪益是著名翻译家,姐姐杨敏如是古典文学专家,丈夫赵瑞蕻为南京大学中文系教授、外国文学专家。

(全文17000字,开启西南联大之旅)

卢沟桥事变整整一年后的1938年7月8日,十九岁的杨苡和堂弟紘武一起,坐轮船离开了天津的家,他们的身份是流亡学生,要到昆明去上大学。

在青云街和侠女施剑翘、

沈从文先生等住一个院

在蒲草田住了一段时间后,一帮学生就都搬走了,并不是闹了什么不愉快,是嫌那儿贵,除了我和堂弟紘武能对付,其他同学都觉房租是个负担。离开蒲草田后,我和堂弟一起租住了青云街的一处房子。是郑颖孙先生介绍我们去住的,他是我们同船到昆明的平津流亡师生中最年长的一位,是国立北平艺专的教务长。

我搬到青云街的时候,那个大院里已住满了从外地流亡到昆明的人,其中有些大名鼎鼎,过去是只闻其名的。我和郑先生住的是第一进,第二进楼上住着杨振声先生一家和沈从文先生。第三进住着民国初年为父报仇刺杀孙传芳的施剑翘和她弟弟,施剑翘因为行刺坐过牢,那时被放出来了。报上说到她都称为“女侠”。

越往里面租金应该越高吧,施剑翘他们有钱。后面我没进去过,见到施剑翘是有次跑警报,沈先生示意我说:“看,这就是那个女侠施剑翘。”她长得不好看,她弟弟也难看。她和她弟弟都往外跑,两手捂着头,还用天津话说一句:“我的妈呀!”沈先生见状对我笑说:“女侠也害怕嘛。”

那是一处老旧的大院,好几进,都是两层的,我住在门楼下面临街的一间,窗棂、壁板,还有上面的瓦檐,都是云南的样式,门是要上门板的那种,关起来后里面黑咕隆咚的。那时正是雨季,到处湿漉漉、粘嗒嗒的。我和紘武的房间是竹篱笆的“墙”,两边加一起也不过四五个平方,我屋里只有一张床,一条长凳,一只小破桌。雨大的时候,雨水从瓦檐上泄下来,整个是透明的门帘。我在“水帘洞”里,并不担心“水漫金山”了如何是好(屋里是最“原始”的泥巴地),只觉一切都新鲜有趣,甚至巴不得淹上一次才来劲——北方哪见过这么大的雨?

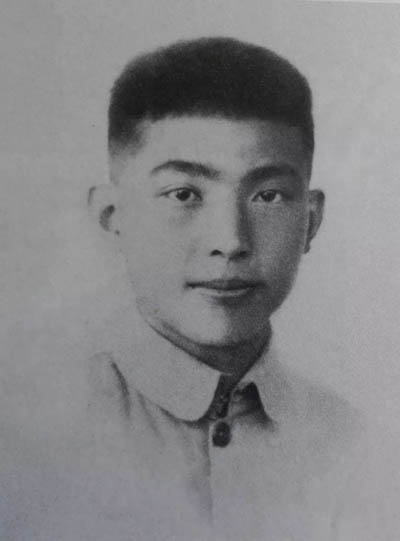

少女时代的杨苡

而且天天下个不停。一片雨声当中我唱起在中西(天津中西女校)学的英文歌:“雨!下雨啦!听那淅沥的雨点敲打着门窗!”一边唱,一边还在小木床上又是扭又是跳。好些歌词里有“雨”其实又不相干的歌一下子不招自来,比如《雨中曲》:“我在雨中唱,就是在雨中唱!”这是美国(20世纪)30年代的流行曲,我是从最早的有声片《好莱坞歌舞大会》里学来的;比如《颂主诗歌》里的一首:“小莫小于水滴,渐成海汪洋……”这歌我在中西从八岁唱到十八岁。圣歌嘛,都是虔诚的调子,和好莱坞那歌的欢快热闹完全是两个调调,唱得投入,居然也虔诚起来。

到现在当时的情形我都记得清清楚楚。当然是因为雨“触景生情”了,更突出的却是那时的心境,那时真是年轻。

那房子真是老旧。郑颖孙先生住我楼上,通到楼上的楼梯简直不能算楼梯,就是些短而窄的木板钉在两根斜木头上,排列成梯状。木板长不到四尺、宽不到半尺,一只脚都搁不下,双脚得横着交错而行。上去还好些,下来时得斜着身子,或者干脆就倒退着走。倒退法是郑先生的发明,他演示给我看,很得意。说到郑先生,我就很逼真地想起他下楼时的样子:弓着背,左手撩起长袍的下襟,右手扶着楼梯扶手——其实不过是斜撑着的木棍而已。

郑颖孙是有名的古琴家,当时也不过人到中年,但与一路和我们唱歌过来的李抱忱相比,全然是一副学者模样,文质彬彬的,也很老派。我没听他弹过琴,倒是在他房间里聊过天。

他的房间也算是个套间吧,他住里间,外面待客什么的,有个越南的吊床悬在外间,我上楼去,他就倚在吊床上和我说话。他的太太不在了,一儿一女也不在身边,他孤身一人在昆明,和我说话时神情落寞。没过多久,他去了重庆,好像是教育部招他去的。

他走了以后,我住到了楼上,不过只有里间归我,外间成了办公地点。那房子应该早就不在了,要是还在,倒可以挂块牌子,因为朱自清先生和沈先生就在那里编大一国文。说起来里间外间的,其实就隔一层板,说什么都听得见。后来张兆和带着孩子到昆明,在那外间见到沈先生,责怪他头发怎么那么长,也不去剪,里面听得清清楚楚,沈先生说话声音低,咕咕哝哝的,就听不到了。

就因为一点不隔音,我们说话声音又高,沈先生还说过我一回。那次是两个航校的朋友来找我玩,他们学航空,讲开飞机的事,怎么飞上去,怎么俯冲,又讲这种那种战斗机什么的,讲得很兴奋,一边讲一边比划。朱自清先生和沈先生正在外面工作。大概是被搅得不行了,沈先生突然掀了门帘进来,对我说,杨小姐,我和朱先生都在工作!你们太吵,我们没办法做事!我们吓得不敢吭声,连一声“对不起”都忘了说。过一会儿我出去说了对不起,就见朱先生绷着脸,不悦的样子,也不理我。我还想,有什么大不了的?不是道歉了吗?后来我对朱先生印象就不大好。

那两个年轻人从此再没有见过。没过多久,其中一个在随教练做空中训练时,飞机不幸撞上了屋顶,另一个在空战中牺牲了。

朱自清

沈从文

沈从文先生劝诫我要用功

沈先生很严肃地对我说话,好像也就那么一次,他平时说话总是细声细气的,对女生特别爱护。那次批评我时,我和他已经做了一段时间邻居,很熟了。

是郑颖孙领我认识沈先生的。我搬到青云街没几天,有天他下楼,撩开我自制的土布门帘,做手势要我出来,说,杨小姐,我带你去见个人。他带我去见的就是沈从文。我是最怕见生人的,每见生人只知道鞠躬,而后就剩下低头站在一边绞手指。说是要见沈从文,我就更慌。虽然我早就听说过沈从文当过兵,自幼看惯了杀头之类吓人的事,人却是个腼腆书生样,一点不是让人望而生畏的那种,可毕竟是生人,还那么有名。

沈先生的《边城》在天津时就读过,但我更喜欢的是巴金。我姐是沈从文的粉丝,也不光是他,“京派”作家里好多人她都爱读,像周作人啊、冰心啊,等等。沈从文的书她都买,《边城》我好像也是从她那里看的。他们几个都到燕京大学做过讲座,我姐都去听。

我第一次见到冰心是去观摩我姐的毕业典礼。典礼上安静极了,不像现在乱哄哄的,冰心走过来,我姐看到了,就嚷“谢——”冰心见了竖起手指在嘴上,让她别出声。我姐说,沈从文去的那一次最有意思——那次不是演讲,是座谈,大家围坐在一起。轮到沈先生讲了,他半天不开口,好不容易开口了,说:“我不会讲话。我害羞。”而后又不响了。我姐说,真是窘死了——不是他窘,是听的人坐在那里,心揪着,不知如何是好。名作家呀,怎么会是这样?!

在青云街是头次见到沈先生,真是容易害羞的样子。他笑眯眯的,一口湖南话很绵软,说话声音很轻,不害羞时也有点害羞的样子。他问了我些话,大概知道我的情况后称赞、勉励了我一通:刚满十九岁的女孩子有勇气离开富有舒适的家,心甘情愿到内地来吃苦,好啊!生活是本大书,现在生活跟过去不同了,不习惯吧?想家吗?莫想!莫想!这是抗战的年月,到底是跟日本鬼子打仗了,以后上了大学要好好读书,年轻人不拼命学习终不成……

他和颜悦色,轻声细语的,我还是紧张,只会傻傻地望着他,低声说了句:“反正我要像觉慧!”没头没脑,有点“文不对题”吧?也不知是对他说,还是对自己说。

怎样就算是“像觉慧”呢?其实我也没个谱。沈先生鼓励我埋头读书,我也没做到,成天看小说,唱歌,写长信,要不就是在麻布上绣我想出来的花样。我还买了把乐锯,亮闪闪的,没事就吱吱哑哑地拉,幻想着能在上面拉出托赛里的小夜曲。离开了家,一下子所有的管束都没了,我的兴奋还没结束,那情形有点像现在的年轻人结束了高考进大学,自由得不知怎么挥霍时间,就忙着兴奋了。

我和沈先生很快熟起来。他的客人多,因为知道我喜欢文学、喜欢写作,作家、诗人来访,他会让我也过去见见。我的房间隔着院子与沈先生的屋子相望,从后窗可以看见他那儿。院里通常都是黑洞洞、静悄悄的,有个晚上,忽听到清脆的女声喊“从文”,就见到对面沈先生的身影立起来,拿着灯往下走,灯在楼梯上移动,人就像飘下来似的。而后就听见沈先生大笑。原来是冰心从呈贡来看他。院子里立时欢声笑语,笑语未毕,他就朝我的窗户喊:杨小姐,下楼来见见冰心女士!我匆忙下楼去拜见,这是第二次见到冰心,但我根本不会寒暄,扯扯当时的情形什么的,只鞠了个躬,马上就溜掉了。

没过几天,又是个月夜,沈先生又大声叫我:杨小姐,下楼来见见徐芳!哈哈,你这个小女诗人快来看看大女诗人,好漂亮哩!徐芳是北大高材生,好像还是“校花”,不像冰心的清秀,像玫瑰的热烈。她哇啦哇啦滔滔不绝说个不停,沈先生只是微笑着听,我嘛,当然更没话了。之前没听说过徐芳,后来也没读过她的诗,因为沈先生,这一幕还记得。四十七年后,沈先生大病初愈,口齿已不大清楚了,我和杜运燮去看他,他喜欢听我们摆龙门阵,在他那间明亮的书房里,我和杜运燮海阔天空地聊,他坐在一只半圆形的藤椅上笑眯眯地听。我说起当今女作家抽烟的不少,不是逢场作戏抽着玩,是真抽,他忽然笑眯眯一个字一个字地说,徐芳,也抽烟。

沈先生对我的不够用功当然是清楚的,有机会就劝诫我。没人比他更有资格这样教导学生了,他自己是很用功的,几乎每个晚上,我都看到他在糊纸的窗后伏案写作,直到深夜才站起身来举着灯走进卧室。昆明那时用的都是煤油灯,昏黄微明——那个情景我印象太深刻了!有一天我懒散得很,懒得看,懒得写,早早吹熄了灯,躺在床上胡思乱想,盘算明天找谁去玩?到哪儿逛逛?吃焖鸡米线,还是吃饵块?……第二天一早沈先生上楼到外间来工作,笑着对我说,昨晚写了什么了?看了什么书?才十八九岁不要那样贪睡,要睡懒的呦!我羞得无地自容:之前他就对我说过,要用功哩!我去睡觉,你方可休息。睡迟些怕什么?不要犯懒贪玩!像平时说话一样,他都是笑着说的,但其实都是认真的教诲,只是我总是做不到。

1939年,杨苡在昆明西南联大后门外莲花池畔

穆旦说:T字香,P字好,N字头的没人要

沈先生到昆明,是在西南联大任教,我从他那里得到的教益却不是在课堂上。说来有意思,我并没有听过他的课。他在联大教的是写作,算选修课,不像大一国文,那是我们的必修课。虽然如此,沈先生对我的影响很大,不说别的,我上联大念外文系,就是沈先生帮我拿的主意。我在天津时开始写诗,喜欢文学,本来一门心思想进中文系,信里面问巴先生(巴金),他说进哪个系都可以。沈先生的意思倒是很明确,他不懂外语,对外语却很看重,说我原来在教会中学那么多年,学中文的话,扔了外语太可惜,进中文系,就一天到晚跟线装书打交道了。

其实,我考南开考的就是中文系。到了昆明,我还心思活泛了一阵。那时候杭州艺专搬过来了,在云南大学。我有点心旌摇摇,想去考,堂弟紘武马上向我母亲汇报了,走之前母亲叮嘱过的,让他“监视”我。流亡学生大多数当然都想考联大了,有人就告诉我,联大里面有南开,我说我不能考,一考数学就露馅了。为此他们都笑我。

当时我是已经被保送南开的,但我以为保送了还是要考。后来又听说保送生不用考,我就去问。报到的地方是一个大教室,放着好几张桌子,清华、北大、南开分开的,每人一张桌,我找到南开的人,问去年保送的事,那人在一个册子上查,发现保送的取了三个,其中一个是中西的,考的是中文系,杨静如——全对上号了,他马上就从桌子后面站起来和我热情握手,连说欢迎欢迎。我就这样成了联大的学生。

像我这样没再考试进了联大的,叫“复学生”,就是说,虽然还没报到,但我们已经算是联大的人了,因为日本人侵略,中断了学业,那是“失学”,现在重新开学,我们就算“复学”了。之前我们分别参加的是北大、清华、南开的考试,学生证上还留着痕迹,学号分别以首字母T(清华)、P(北大)、N(南开)开头,我们叫作“T字号”“P字号”“N字号”。清华的考分最高,北大次之,南开要低一些,后来同学中会拿这开玩笑,穆旦就在我面前打趣说,T字香,P字好,N字头的没人要。

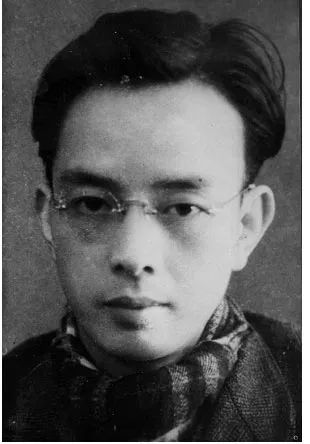

穆旦

三所学校都在北京、天津,所以我们进校前身份是“平津流亡学生”,其实这个叫法范围还要大些,还有其他学校的,不过这三所学校的是主体。有些是中学刚毕业的,像紘武,就还要参加考试,这就是联大的考试了,他们的学生证上是“联”字开头,称为“联字号”。

其实在“联字号”之前,也不仅仅是清华、北大、南开三校的学生,赵瑞蕻就是从青岛大学转到联大读二年级的,不过他入校时学校还在长沙,叫作“国立长沙临时大学”,到昆明以后还有没有三校以外转入的情形,我就不知道了。他的学生证又不一样,是“转”字开头的,称作“转学生”。

西南联大学生下课,走出教室

沈从文先生在饭桌上大哭,吓坏了杨振声的女儿

联大开学的时间,原来定在10月,可就在快开学时,日本飞机轰炸昆明,学校那一带被炸得一塌糊涂。

日本飞机第一次轰炸昆明是9月28号。在那之前,昆明已经开始有警报了,是预防警报,就是在城门楼上挂起一只红色的气球。头一回有这事,新鲜得很,好多当地人跑到外面来看,嘴里还叨叨:“挂灯笼喽,哪里真的会有敌机呦!”云南是大后方,到那时为止,除了外地人多起来以外,生活很平静,好像没什么战争的氛围,的确很难想象这地方会打起仗来。

昆明遭遇空袭,联大宿舍被炸

预防警报也没让人紧张起来,好多人甚至都没想到要躲一下,有人说该出城去躲一躲,也只是说说而已,根本就没有跑警报的概念。我们年轻人就更不知害怕了。我和紘武在青云街租住的地方,看见大家跑到外面,议论纷纷的,只觉得好玩,穿过圆通公园到北门城墙外,坐在菜地上东张西望,看天空看城门楼,等着看会不会有第二只红色警报球挂起来。来的路上我们买了些胡萝卜,昆明的胡萝卜又大又脆,水份多,特别好吃,我们一边看野景似的看着,一边啃得津津有味。这时昆明空军基地的飞机纷纷出动了,不是迎战敌机,是和我们一样“跑警报”(否则在机场上待着,敌机一轰炸就完蛋了)。等我们的胡萝卜吃完,警报也解除了。我们溜达着回到青云街,都说下次再不“跑”了。

“9·28”敌机第一次轰炸昆明那天,我们也真的没跑。那天是个大晴天,天上一丝云彩都不见,真的是碧空如洗,蓝得让人心醉。我们一帮年轻学生喜欢把昆明这样晴爽的蓝天说成“蓝得像马德里”,这是从一首诗里引来的,其实谁也没去过马德里,想象中西班牙阳光灿烂,马德里的天空极蓝极美就是了。联大还没开学,两个年轻人过来闲聊,我和紘武便合计着该去哪玩儿。这时外面忽然乱起来,就听到有人嚷:“挂灯笼喽!”朝城门楼望去,果然有一个球挂出来。我们原来就没打算“跑”,后院和最后一进房里的人也没动静,只是一个个不紧不慢地踱到天井里,三三两两站着聊天。杨振声、沈从文、郑颖孙几位先生都放下手头的事出来,望着天空。施剑翘姐弟也出来了。

这时候传来了很响的飞机的声音,我们还以为又是我们的飞机,忽然发现不对了,有三架涂着太阳旗的敌机从头顶上飞过去,几乎是同时,紧急警报响起来,就听到一种十分刺耳的声音,让人本能地捂住耳朵,没容我们分辨那是什么声音,前前后后就都是震动耳膜的爆炸声了。炸弹一个个落下来,地动山摇,我们站在那里怔住了,好像在做梦,不知发生了什么事。沈先生是最镇静的,他根据爆炸声分析炸弹可能会落在什么地方。从湖南那边迁过来的联大师生刚刚安顿下来,他担心他们那边会不会有损失。

真像沈先生担心的那样,联大那一片那天挨炸了。轰炸停止后我们跑出去看,翠湖周围炸得一塌糊涂。到处是倒塌的房屋,玻璃的碎片,街上许多联大的师生,满身的灰土。在人流里我看到了闻一多,乱乱的头发上全是灰土。在中西时高玉爽老师领我们读新诗,闻一多的《死水》我会背,没想到第一次见到闻先生,是这样的情形。

有个同学叫吴锦天,和我们同船来的,整个行李给炸没了,天冷下来快到冬天时,我和紘武特地跑到裁缝店给他做了件棉袍过冬。几十年后,吴说起这事,说他永远忘不了,当时还照了张相片给我们。若不是他说起,我完全记不得这事,那相片也早没了,我清清楚楚记得的,就是那天轰炸的情形,还有那个日子,9月28日。

从那天开始,整个昆明进入到另一种节奏,“跑警报”成了大家生活的重要内容。早上起来,头一件事就是往城门楼上看,看警报球是怎样的情况。敌机都是白天来,“跑警报”就是要把白天避过去。往往天刚亮人们便扛着箱笼衣物,出城到郊外山沟里,下午四五点钟再回来忙着做晚饭。一整天就这么没了。

跑警报的人群,总是伴着对日本鬼子的愤怒和诅咒。只有一次,看着敌机肆无忌惮地低空飞行、扫射、扔炸弹的人群爆发出欢呼声,那是因为城防的高射炮打下了一架日本飞机。我们看着那飞机拖着黑烟栽下去,高兴得又叫又跳。后来这架飞机的残骸被弄到大成殿供老百姓参观,我也跑去看,参观的人一边看一边咒骂,骂了才更解气。回来之后我写了一首诗,题目叫《破碎的铁鸟》,发表在云南文艺抗敌协会的刊物《战歌》上。

我到昆明不久就开始向《战歌》投稿,加入了文协,跟穆木天、罗铁鹰、雷石榆等诗人一起开座谈会,吃小馆子。这在天津是不可想象的,想想家里也不可能让我像刘嘉蓁那样去游行、参加集会,现在却可以“我行我素”,我尤其有一种成了大人的感觉。我记得除了几首诗之外,我还写过篇文章叫《纪念九一八》,最后写,这是我们最后一次纪念九一八了,意思是不要一年,我们就胜利了——仗已经打了两年了,还不够我们赢吗?真是天真得很。那时候发表作品,我用的笔名是“晓黛”。

在《战歌》上发表的诗文,应该是给沈从文先生看过。他虽然鼓励我要用功,多写,但这样的抗战诗他是不赞成的。我还记得,就是他因为我们过于喧哗责备我的那天晚上,他跟我谈话,不是为白天的事说我,而是耐心地劝我以后少写那些尽是口号的抗战诗,说那样的诗即使发表了,也不见得有多少价值。他给我抱来一大堆世界名著,叫我做读书笔记。这也是他一向的立场。

关于抗战与文学,文坛上一直有争论,沈先生坚持文学是文学,抗战是抗战,文学是不该拿来当工具的。当时全国上下都是浓浓的抗战氛围,他坚持这种立场,压力不小。别看沈先生平时低声细语,动不动就脸红,他有他倔犟的那一面。像他对抗战文学的不屑,可能别人私下里也有同样的态度,却不一定公开说,而他就要写文章公开说出来。

关于跑警报,他的看法也与众不同。他和杨振声先生有过一次不愉快,就与此有关。

我们几个都是在外面包伙的,每天到吃饭的时候小馆子就送饭过来。杨先生他们雇了个人烧饭,开饭时坐一桌人。沈先生在杨家搭伙,跟他们一起吃。有一次吃午饭,杨先生的女儿跑到我屋里说,沈先生在饭桌上突然大哭,她吓死了。原来是他和杨先生就跑警报的事争起来。之前他在报纸上写文章,批评那些跑警报的人,说大家从各地聚集到这里,整天忙着跑警报,开不了学,书也不念了,成个什么事?文章出来后许多人认为他说的不对,写文章驳他,他挺委屈的。那天他在饭桌上又说这事,还是他那些理由。杨先生就说,你可以不跑,我拖家带口的,孩子还小,不跑等着日本飞机炸死?沈先生说不出话来,大概还有那时的压力,一下就哭起来。后来接触多了,我发现沈先生挺容易哭的。从那以后,两位先生之间就有些别扭了。

最期待陈梦家、闻一多的课,不喜欢刘文典、朱自清的课

联大在轰炸中开学了。印象中并没有开学典礼。新生入校时也许有吧,我不太清楚。新生是考联大进来的,我们这些“复学生”是直接进来念的。开学了,有面墙上贴着课程表,分必修课和选修课。必修课是必须上的,选修课可以按照自己的情况选,不过必须自然科学选一门,社会科学选一门。社会科学我选的是“社会学”,自然科学我选的是“地质学”。

校舍分散在几个地方,都是借来的。工学院是一处,挨着航校,农校那儿是一处,还有就是昆明师范学院。后来新校区建起来,就是现在西南联大旧址的那排房子,我们称作“新教室”。我们女生开始住在农校的小楼里,每天早上起来要急急忙忙跑到师范学院那边去上课。经常是两节课上完,又急急忙忙往农校跑。农校在小西门里,新教室在小西门外,中间隔着翠湖,要走一段路,一二节和三四节之间只有二十分钟,真挺赶的。

西南联大校舍

给我们上课的老师都是名人。讲“西洋通史”的是皮名举,讲“社会学”的是陈序经。印象最深的是“大一国文”,许多老师合教,每人讲一两周,给我们上这课的有陈梦家、朱自清、刘文典、闻一多……没有教材,他们各人讲各人的。许多女生都期待闻一多、陈梦家的课,因为他们是有名的新文学家,他们的一些名诗我们都会背。没想到他们根本不讲新诗,讲的都是他们的研究,关于古代文学的。陈梦家好像还讲一点甲骨文。不过他们的课我不大逃,毕竟他们是我崇拜的老师,陈梦家还长那么帅。女生逃得多的,是刘文典的课,我也最不喜欢,去了一次,把听课证交上去就完了。好像只有朱自清讲新文学,讲白话散文,但他课讲得不好,拘谨得很,我也不爱听。

左:闻一多

右:刘文典

左:陈梦家

右:陈序经

大一的国文课要写作文。作文要批改,每个学期还要面批一次,这些都是助教的事。管我们作文的是余冠英,他当时还是年轻的助教。跟我面谈时,他就我的作文评说了一通,鼓励我说以后我是可以写作的,我听了很得意。记不得英语作文有没有面批,英语作文得高分恐怕也没那么高兴,因为我原先是考中文系的。20世纪50年代我找工作,也一直想到中文系教书,没想到最后还是在外语系。

还有一门“逻辑”,是必修课,最让我头疼。我完全听不懂,也忘了是谁上的,只记得他左一个logic,右一个logic,不晓得他在讲什么。我们背后开玩笑,说跟“垃圾”似的。考试怎么办呢?我连笔记都记不下来,只觉得这课和数学有关系。后来因为认识赵瑞蕻,他的同乡把笔记塞给我,到时候抄。条件是我把一年的英语作文借给他们。

外文系给我们上课的老师就多了,陈嘉讲莎士比亚,谢文通讲英诗,陈福田讲英国小说,莫泮芹讲英国散文。印象比较深的是陈福田的课,讲小说之外,他还给我们开过一门Reading(阅读)。不管讲小说还是上阅读课,他选的材料都是当代的东西,如毛姆的《人性的枷锁》。他不是只管自己讲,而是会指定我们去读,还要写读后感。我比较习惯这样的讲课方式。我对他印象深,还有个原因是他英语说得漂亮,举手投足也比较洋气。

左:陈嘉

右:陈福田

当时钱锺书也在联大,但没教过我们,印象中选他课的人并不多,至少不像陈嘉的课。陈嘉讲莎士比亚,教室里坐不下,窗台上都坐着人。大概还是慕“名”吧,陈嘉是拿了耶鲁的博士的,学生都喊他Dr.陈。当时外文系的系主任是叶公超,他很洋派,英语说得特别流利,发音也很地道。我们喊他George,他也拿过博士学位。叶公超也没给我上过课,但是带我们新生去郊游过。要不是在许渊冲的回忆录里看到郊游的合影照片中有我,这事我都忘了。

叶公超

吴宓先生的英语发音很糟糕

那时候不大明白教授水平的高低不全在口语好不好、发音是否纯正(学问常在这之外),我们对英语说得地道的就佩服,对说得不地道的就觉得奇怪。比如,吴宓英语发音很糟糕,普通话也说不好,有很重的方言腔,说英语、说普通话都带方言味。我们就奇怪,这么有名的教授,怎么发音还不如我们中学老师?

吴宓

女生对吴宓印象不好,还有一条就是他土。吴宓身材偏瘦小,脑袋却蛮大,听说四十多岁,看上去却是老学究的模样。他是穿西装的,还拿一支手杖,走起路直挺挺的,目不斜视。他拿手杖跟别人不一样,不住地在地下点,跟盲人行路似的。昆明尽是石板路,手杖点在石板上,嘀嘀笃笃地响。照说西装手杖的,应该很洋派,但在他身上就是显得土。有的老师,学生是有点怕的,而吴宓名气很大,表情又严肃,女生倒没有谁怕他。

吴宓给我们上过“欧洲文学史”,这是联大外文系二年级的必修课,高年级没修过的人也可选修。到现在我还能想起他上课时的样子:左手抱几本洋装书,右手是手杖,嘀嘀笃笃地走进教室。他上课喜欢做手势,讲但丁的《神曲》,比划天堂与地狱,一会儿拊掌昂首向天,一会儿低头蹲下,让我们笑了又笑。说到但丁对贝阿特丽奇的那段恋情,更是对着空中大呼“Beatrice(贝阿特丽奇)!”显然动了感情。不知他这样深情呼唤时,是否想到了毛彦文,我想下面的学生大概都有联想,他的那段恋情,联大学生几乎无人不知。

我还在天津时就知道了,因为家里有他的书,大开本,灰色书皮,上面写着“吴宓诗集”几个大字。书是我哥买的,他出国留学时就留给了我。旧体诗我不大看得懂,只大概翻了翻。留意的是书中的许多照片,还有就是情诗。有些句子像大白话,比如“吴宓苦恋毛彦文,三洲人士共惊闻”,没什么懂不懂的,一下就记住了。他的追求没结果,就奉劝世人莫恋爱,“此事百害无一利”。我容易记住还因为毛彦文后来嫁给了民国元老熊希龄。1934年我哥出国前,我们全家到香山度假,住的就是熊希龄家的别墅,没准当时还议论过——这事在北方知识界真是传得“沸沸扬扬”。

不光是毛彦文,联大师生中还流传着吴宓的其他恋爱故事,包括师生恋。他对漂亮女生格外注意,倒也不全是因为恋爱,大概是爱美之心吧。他上课点名,点到金丽珠,金应了,他就直直地看着她说“Beautiful(漂亮)!Beautiful(漂亮)!!”我们直想笑又不敢笑,只能使劲忍着。还有说他对女生特别照顾,很讲究绅士风度。但许渊冲说吴宓因为赵瑞蕻追我,就在课上安排赵和我坐一起,那是瞎扯。赵瑞蕻高我两级,他之前没上过“欧洲文学史”,的确是选修了这门课,但联大的教室是随便坐的,通常女生坐在前排,我都是和金丽珠一起坐,赵瑞蕻、许渊冲他们都坐在后面。

左:赵瑞蕻

右:许渊冲

说起来吴宓先生倒是和我们有过一次课外接触,那已经是我和赵瑞蕻结婚以后、我们住在凤翥街的时候。他由杨周翰陪着到我家来搜书:他听人说,赵瑞蕻拿了图书馆的书不还。赵瑞蕻是有不少书借了不还,我说他,他不高兴,说,书嘛,又不是偷。当时联大图书馆的书不多,你占着别人就看不了,所以吴宓听说后很生气。

我远远看见他们来了,吴宓拿着手杖,嘀嘀笃笃,杨周翰在一边直跟我使眼色,我也不知什么意思。我就对屋里的赵瑞蕻说,吴先生来了。吴宓气呼呼的,我迎他进屋,发现书架上那些图书馆的书都没了,当然是赵瑞蕻刚拿下来,藏起来了。吴宓没搜出什么来,气鼓鼓的,也不说话就走了。后来我又跟赵瑞蕻说,书还是应该还回去,这样霸着算什么?他不爱听,不过后来还是还回去了。他要面子,找没人的时候,往柜台上一放就走了。

我写信给巴金先生,抱怨这里生活太苦,吃也吃不饱

“跑警报”还在继续。警报响起了,我们就带着书(多数是我们的油印讲义)一起出城,不慌不忙的。巴金先生那时在广西,信里说敌机来袭好比“强迫我们游山”,我们也是,等于游山玩水,天气好的时候尤其是。

开学后,我从青云街搬到了联大宿舍。联大的女生最初住在农校外面的一座西式小楼里,房子不错,看上去比青云街条件好不少。只是人多,楼下的大间里要住十几人,睡双层木床,可以自己添置油灯。晚上一盏盏油灯亮起来,开始我还觉得挺有诗意的,谁料一下就被臭虫给搅了。

有天夜里,一个四川女生忽然大声尖叫起来,我们不知出了什么事,赶忙爬起来点上油灯。她大哭大叫,说有臭虫爬进她耳朵里去了。我们中间有个似乎有点经验的,不知用了什么法子,居然把虫子引了出来。大哭的是个富家小姐,仍惊魂未定,哭着喊想妈妈,大家都是离乡背井来念书的,被她这一哭勾起心事,全体想家,大半夜的宿舍里哭成一片。

后来,还是我们那位燕京毕业的舍监有魄力,她把我们一股脑儿搬到农校上课的教室里住了三天,把所有木床都用烧开的水浇烫,这样宿舍的臭虫事件才算告一段落。

还有其他的“水土不服”。我们发现昆明也不是传说中的那样“四季如春”,冬天还是要冷的。北方虽然冷得多,但冬天是取暖的,我们这些北方来的,在家时都习惯了大火炉、暖气汀,这边没有取暖一说,到了晚上冷得很,夜里又不像白天有上课的忙碌、种种活动的兴奋,于是就想家了,尤其是快到过年的时候,一个个躲在棉被里流泪。这时候念的都是家里的好处了:在家里过年多好,有那么多好吃的;一个星期还能看一次电影……我离开天津时称得上“义无反顾”,这时候也加入了想家的队伍。

但这只是一时,多愁善感的年纪,忧愁也可以转化成诗意,也可以是美丽的,甚至昆明美丽的月色也像是来陪衬我们的乡愁的。我的上铺是我上中西女中时低我一级的金丽珠,我们之间有说不完的话题,包括爱情。有月亮的晚上,我们喜欢从宿舍里搬两把椅子到农校空旷的大操场上,坐那儿傻看月亮和各种形状的白色的云飘过去。月亮下面什么都显得美,要是我们在月亮旁边发现了星星,更是感到欣喜,提醒对方快看。星星伴着月亮,对我们有特殊的含义,月亮代表爱的人,星星是我们的自况,我们都希望自己是颗星,依傍心中的“月亮”——虽然“月亮”朦朦胧胧,在虚无缥缈之间。看着想着,忽然之间眼眶就开始湿漉漉的,有一种莫名其妙的揪心的感觉。

金丽珠那时跟我好得不得了,我们总是在一起。我俩有很多悄悄话:她喜欢赵先生,就是赵宛平,她的表兄,说起来她都称他“二哥”。赵已经结婚了,太太是柳无垢,就是柳亚子的女儿。金喜欢“二哥”,我喜欢大李先生(李尧林,巴金的哥哥)。他们都是老师辈的,比我们大好多,我和金丽珠莫名有一种同病相怜的感觉,就互相说。“二哥”对金特别好,在她生病时照顾她,无微不至,但从来都彬彬有礼,绝对没有动手动脚的事。他是想过离婚的,但怎么可能呢?

我一直不承认对李尧林的感情是Love(爱),我崇拜他,把他当太阳,怎么说得上恋爱?我父亲很早就去世了,等于一直没父亲。我最崇拜我哥,比对上帝还崇拜,可他去留学了,按心理学的说法,我大概要找什么人来填补吧?我给巴金写信就有这方面的原因。巴金给李尧林写信,托他把我当小妹妹照顾。

女生在一起,最容易形成现在叫“闺密”的那种关系。宿舍里还有一个福建籍的女生,叫陈樨,也和我走得很近,再加上王树藏——那时她已和萧乾结婚,要上联大社会学系,我们三人会一起谈心。我说大李先生,王树藏说萧乾,陈樨说她堂哥,各自有各自想念的人。有天晚饭后,王树藏在屋里写信,我和陈樨洗了头发坐在操场边,一边梳理湿湿的头发一边说话。陈樨和她的堂哥青梅竹马,特别要好。他们相爱了,这却是世俗社会绝不允许的。她说着说着忽然问我:你说我该怎么办?我该怎么办?静如——。我没有她这样的烦恼,我只是日夜等待着大李先生有一天突然出现。到老了我还记得当时的情景:叫着我名字,她轻声叹息,我流泪了,梳子梳着额前的刘海,也不知梳下的是水滴还是泪滴,我说,我不知道,我好想家!我想回去!

陈樨当然不是真以为我能给她什么主意,我的话听上去也不像对她的回答,我们说出来的就是那时的心情。我们各自掏出小手绢擦擦眼泪,叹口气搬了椅子回宿舍。王树藏还在写她的情书,她几乎每天晚上都写。我没情书可写,大李先生在沦陷区,音信不通,我只能写信给巴金先生,诉说我的怀乡病,抱怨这里生活太苦,吃也吃不饱。

西南联大国文系师生合影

除夕那天,我和王树藏、陈蕴珍 一起去沈从文先生家做客

除了陈樨,我还交了很多朋友,特别是王树藏和陈蕴珍。陈蕴珍即后来巴金的夫人萧珊。王树藏念的是政治系;陈蕴珍先在外文系,后来转到了历史系。我们虽然不在一个系,但因为都和巴金、沈从文熟,所以经常在一起。

在西南联大就读时的陈蕴珍

我和王树藏是在青云街认识的。她那时已经是萧乾的女朋友了,到昆明来考联大。萧乾在《大公报》编副刊是沈从文提拔的,沈从文租住在青云街八号,大概萧乾托付过沈从文,王树藏就住到青云街来了。

我第一次见到萧乾,是他到昆明为《大公报》组稿。大概是在一家茶馆里吧,一张长条桌,陈蕴珍、王树藏和我几个女生坐一边,穆旦、林逋、赵瑞蕻几个高原文艺社的男生坐另一边。沈先生给萧乾撑场子,说了不少话。说了什么我记不得了,只记得桌上放了点糖果零食,老有苍蝇在上面飞。沈先生一面说,一面挥手赶,一挥手,袖子那儿就有棉絮往下掉,塞回去又掉出来。我看了直想笑。沈先生的棉袍太破旧了,他夫人张兆和不在昆明,棉袍破了也没人给缝补。

我和陈蕴珍是巴金介绍认识的。陈蕴珍也是巴金的读者,跟巴金通信相识。因为我到昆明已有一段时间,陈蕴珍到联大读书,初来乍到人生地不熟,巴金就让我照顾她。他在信中还说,陈蕴珍和我有些像,大概是说我们都天真又有些任性吧。我和陈蕴珍见面后很快成了好朋友,但其实我俩有些地方不大一样,比如我比她封建保守得多。

陈蕴珍是宁波人,和我同岁,特别开朗活泼,是那种外向型的性格,爱热闹,爱交朋友。有段时间,联大的一些学生在金鸡巷合租房子一起住——陈蕴珍、王树藏、刘北汜、汪曾祺都住在那里。其他同学没事就跑那儿去玩,热闹得很,晚上回不去学校或是不想走了,就在那儿挤一挤。男的往男生那边挤,女的往女生这边挤。陈蕴珍住楼上,和王树藏、毛儿妈(缪景瑚,已结婚有小孩,就成“毛儿妈”了)三人住一间,我从岗头村进城看电影时在她们那儿挤过好几回。巴金到昆明时也住在那儿,虽然巴金已是成名作家,照样挤在男生宿舍。

照彭小莲的说法,金鸡巷是巴金向陈蕴珍求爱的地方。彭小莲是彭柏山的女儿,上海电影制片厂的导演。她曾经想拍一部巴金的传记片,恋爱当然是重头戏。彭小莲到南京来采访过我,我挺喜欢她,她那本写她父亲一辈人经历的书太好了。不过她对我的话加了好多想象。我跟她说过,有次去金鸡巷找陈蕴珍,我没敲门就进去了,只见陈蕴珍躺在床上,巴金蹲在地下,就着陈蕴珍在说话。我说了声“对不起”,挺窘的,巴金也挺窘,陈蕴珍倒没什么,直招呼我,看上去他们俩已经比较亲密了。到彭小莲那里,我见到的一幕变成了巴金跪在地下向陈蕴珍求婚。李小林(巴金的女儿)跟我打电话说起,说彭小莲说的,是从我嘴里听来的——这是哪儿跟哪儿呀?就像李小林所说,她爸爸那么拘谨的一个人,哪儿会跪地求婚,一直是她妈追她爸的。

那段时间我们和沈先生接触很多。他和巴金是老朋友,又和萧乾熟,对我们这些年轻人,总想照顾着点,请我们吃小馆子就有好多回。记得有一回,他带我们去一家羊杂碎小馆,很简陋的那种,门上挂着羊头,血淋淋的看着挺吓人。他要了羊眼、羊腰、口条什么的,别的还罢了,羊眼(当地说法叫“灯笼”),我和陈蕴珍碰都不敢碰。沈先生看我们一脸惊恐的表情,哈哈大笑,连说:勇敢些,勇敢些!结果我和陈蕴珍还是不敢,只有王树藏吃了。

三姐张兆和来昆明之后,沈先生搬到了大西门内的北门街。我和陈蕴珍、王树藏要从城外的学校女生宿舍去看他,进出城门得花不少时间,但我们还是相约去看沈先生的新居。北门街比青云街更僻静,他们的新家在一栋旧式小楼的楼上,窗明几净,比原来的住所温馨舒适得多。这当然是三姐的功劳。我记得三姐让我们吃大肉包子,说是联大有位师母为了补贴家用开了一个小吃店,林徽因先生来看他们时带了些过来。那包子果然有些特别,是什锦肉馅的,和我们在当地吃到的不一样。我们贪嘴,吃了一个又一个。沈先生对我们大谈林徽因的才气,说她才是真正的女诗人。

沈先生一有机会就要鼓励我们努力上进,他说要读的书太多了,还有生活这本大书。他也关心我们的生活,让我们想家了就到他这儿来。那天正好是除夕,我们和沈先生、三姐一起守岁,在昏黄的油灯和烛光里聊了吃,吃了聊,特别开心尽兴,把还要赶回宿舍这茬忘得一干二净。等到忽然想起,已是午夜时分了。我们恋恋不舍地起身告辞,三姐说太迟了,不让我们走,怕我们遇上“强盗”。我们嘻嘻哈哈满不在乎,说我们有三个人,三人一起对付一个坏人不成问题。沈先生笑眯眯的,夸我们是“三个勇敢的少女”。就像他让我们“勇敢些”对付羊杂碎一样,“勇敢些”一直是他给我们开的方子。他还给了我们甘蔗,开玩笑说可以用来防身。三姐到我们起身时仍在不停地说:“不行,不行,我实在不放心。”但我们还是辞了行,当真舞着两三尺长的甘蔗往回走了。

那时昆明郊外的公路没有路灯,漆黑一片,真的是伸手不见五指。我们嘴上说不怕,心里还是怕的。陈蕴珍紧紧挽着我,也不大说大笑了,彼此好像都能感觉到彼此的心跳。偶尔听到有脚步声,我们就更紧张了,赶紧把手中的“明子”(点着的火把)晃一晃,给自己壮胆。只有王树藏是真的不在乎,后来她提议啃甘蔗,我们便吃了起来,一路上只听到我们撕啃甘蔗皮的声音。王树藏吃着嚼着,不住地“呸!呸!”吐着,声音在夜里特别响亮,让我们一时忘了害怕,大笑起来,笑过了又继续害怕。陈蕴珍说,要是树底下忽然跳出个人来怎么办?王树藏一边继续“呸! 呸!”,一边说“打!拿甘蔗打!”。其实甘蔗已被我们啃掉老大一截了。

树下跳出人来会是什么情形我们想象不出来,我能联想到的都是电影里的情景,好莱坞片里的蒙面大盗。当然,除了联大男生在后面赶路,脚步声让我们虚惊之外,没什么事情发生。等到终于看见女生宿舍的灯光,我们才算彻底放松了,忽然大声唱起抗日歌曲来。

西南联大的课堂

我和金丽珠整晚夜不归宿, 闹得满宿舍都知道了

那次我们只是回宿舍晚了点,另外一次我和金丽珠整晚夜不归宿,把人吓得不轻。不知现在大学对住校生的管理是怎样的情形,我们在西南联大时,晚上不回来是要请假的。我和金丽珠整夜未归,闹得满宿舍都知道了。

西南联大的学生宿舍

那次其实是个意外。一天,我们在学校里碰到了在中西女中时的学姐胡素静。胡高我三级,是我姐最好的朋友之一,把我当小妹妹看,我们则对高年级的学姐都叫姐姐。胡素静是龙云的大儿媳,在中西时就订了婚。碰到时她在联大念大四,我们念大一。当时她已经结婚,怀孕都好久了。见到我们这两个天津的学妹,她很高兴,一定要邀我们去她家做客,日子也订下了,说会有车来接。

到了约定的那天,我们左等不来,右等不来。后来来了一个女孩,是胡素静的表妹,也在联大念书。她说胡生病了,托她带我们去玩,我们就跟她上车走了。车子开到了一个深宅大院,房子漂亮讲究,西式的,有两条大狗。后来我才弄明白,这儿不是龙云的宅子,主人是龙云的弟弟,云南的财政厅长,留学回来的。我们被领着楼上楼下地转。一边转金丽珠一边小声跟我说,比我们天津的家好,阔气。我家的房子虽在租界,但已经败了。金丽珠家是做买办的,有钱,但也说不如这里好。我们觉得这家特好,还因为昆明和天津比是小地方,房子大都破破烂烂的,没想到财政厅长家这么气派,还洋气。

吃饭时桌上有汽锅鸡、宣威火腿等,我们觉得好吃极了。到昆明好久了,我们就没吃过什么像样的饭菜。这时天已全黑了,我犯嘀咕:得赶紧回去呀,这要吃到什么时候? 金丽珠小声说:管他呢,先吃了再说。她比我低一级,倒比我大一岁,胆子大,比我有主张。

吃饭时有七个人:厅长夫妇俩、我们俩、接我们来的那个女生,还有两个男青年,一个是厅长的儿子,个高,留美的,没什么话;一个矮的,留法的,他们家的亲戚,话多,特别热络、殷勤。吃完饭,厅长夫妇和胡素静的表妹就离开了,其他人来到客厅。他们在留声机上放唱片,并邀我们跳舞。我会跳舞,学的时候家里也同意,但我们家的规矩是不让随便跳舞,比如有舞女的场合绝对不许跳。我们四个人在那里,两男两女,有点窘。其实吃饭时就有点不自在,因为大家原来都不认识,跟那些大人也不知说什么好。我才十九岁,金丽珠也就大我一岁,我们都没跟人打过什么交道。

跳了几支舞,我们说要走。外面正在下雨,当时正好是雨季,昆明的雨说下就下,还下得特别大。他们家的小车开出去了,怎么走呢?我们执意要走,就说坐黄包车。矮个青年叫了黄包车送我们回去,但没多久车就停下了,进了一个中式的大院子,是他家。原来车夫不肯走了,说天黑雨大,路太远也不好走。联大在小西门外,要出城。矮个说,只好住一晚上,第二天早上再走。这种情况,我们虽急着回去,却也没办法,只好听他安排。

他把我们领到一间客房,说他有客人都住这儿,而后就让我们休息。他走后我们突然害怕起来,互相问,不会遇到坏人了吧?越想越怕,越想越像——我们人生地不熟的,出来玩儿全是因为胡素静,但和她从上次约定后就再没联系过,谁知道今天这些是什么人呢?金丽珠给自己壮胆说,不怕,反正我们身上没钱,有什么可抢?!后来人家笑话我们这些教会女校出来的女生什么都不懂,动辄说没什么可抢,难道不怕抢人吗?更何况金丽珠长得还挺漂亮。

说不怕,心里还是怕。我们就把房间里的桌子抬过去抵着门,又把椅子拿过去,架到桌子上面。其实,从见面起,那些人就都挺礼貌、挺绅士的。过了一阵,矮个男士来敲门,问冷不冷,还需要什么。我们不好去开门,因为门堵着呢,要搬就有响动,人家问起来无法解释。我们就这么挨到天亮,他来喊起床,我们才又坐上黄包车回到学校。

一夜未归,宿舍的人都跑过来问。我们到舍监那儿去说明情况,她当然也没把我们怎么样,后来她也向胡素静核实了。胡不是生病,是生小孩了,她埋怨表妹把事情弄成了这样。舍监对我俩说,以后再不准有这样的事。我们受惊不小,哪还会有下一次呢?

金丽珠后来和邓灼结婚了。邓是工学院的学生,后来去了美国留学,学成后回国到了南京,那是在抗战胜利后,金丽珠也到了南京,在中央大学附中教书。有次她让赵瑞蕻替她代上一周的课,赵答应了,但后来居然没去。她回来后到我们家,气得说赵,你怎么这么拆烂污?!那时我才知道她请赵代课的事,赵瑞蕻之前没跟我说。我后来分析,赵没去代课,恐怕是怕见到附中的校长,校长之前要他办事他没办成,怕碰见。这事之后我和金丽珠就没什么来往了。她也许认为是我不让赵瑞蕻替她上课,谁知道呢?反正我们不再通信了。

1941年,杨苡和赵瑞蕻在昆明西南联大

联大的伙食很糟糕,我们经常饥肠辘辘

金丽珠在陌生人家里不管三七二十一说“吃了再说”,是她胆子大,同时也因为别人家有那么多好吃的,我们真的想饱餐一顿。学校的伙食很糟糕,我们经常是饥肠碌碌的状态。我和陈蕴珍、王树藏去看沈先生,他总想着招待我们,让我们打牙祭。他当然知道,学生的生活很艰苦。

流亡学生在学校吃饭不要钱,由政府管,叫作“贷金饭”。说是“贷”,其实并不要求还。这样的情况下也就不能对伙食有什么要求了。何况不光学生,教授们的生活也很苦。我们早上是一顿稀饭——真是稀,能照出人影。一大桶放那儿,大家用大勺往自己碗里舀。男生饭量大吃得又快,女生要舀第二碗时,桶早干净了。这么一顿,不到中午我们已经饿得不行了。

中午、晚上两顿是干的。我们拿学校发的洋铁盒子打饭,那盒子中间是隔开的,一边装饭,一边装菜。现在的盒饭有一荤两素、两荤两素等各种,还分大荤小荤。按照现在的标准,我们当时一荤也没有,颠来倒去就是萝卜、胡萝卜、白菜、土豆这几样,我印象里吃得最多的是胡萝卜。米饭也和现在的完全不能比,小石子、稗子等杂在里面,有时还吃出老鼠屎,男生起哄说我们吃的是“八宝饭”。

这样的饭食,不要说男生,就是我们女生也很难撑着上一天课。上午的课到课间时,我们经常去买点烧饼、糍粑之类的,这样才能撑到中午。午饭虽然是干饭,但没油水,到下午3点来钟就又饿了。晚上大家会到茶馆里看书到很迟,看见人家买点心,肚子越发咕咕直叫,有时也会叫一碗米线吃。那时我算有钱的,每个月母亲给我五十元,在当时绝对不是小数了。我起初还奇怪,饿了就买吃的呀,怎么同学大都不买呢?事实上很多同学真的很穷,吃不起。但我也不常买外面的东西吃,不是吃不起,是不想特殊,想跟大家一样。如果买了吃,往往是和同学一起,大都是我掏钱。这是受母亲的影响,她总说不能花别人的钱,应该请别人。

为了改善伙食,我们也会买教授太太们做的食物。这些太太做出吃食来卖,补贴家用。有的把租的房子拿出一间来做,有的就在门口生炉子,架上笼屉,蒸包子卖。起初吃的人是买了就走,后来卖家弄了几条凳子让买的人坐那儿吃。我印象深的是菜饭,上面铺几片火腿,就是火腿菜饭,真是香。

(原文《杨苡:“自由自在的生活开始了”》《杨苡:西南联大的老师和同学们》分别刊于《名人传记》2021年第4期、第5期 口述/杨苡 文/余斌)

文章来源: 名人传记月刊 2021-04-22 19:17

责编丨张静祎 责校丨王苑

审核丨杨彦玲 排版丨王苑

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者本人。