潘东旭:我在缅甸的日子(视频)

1971年的冬天,缅共“人民军”以果敢为基地,出动野战军主力四千人,全力进攻滚弄。潘东旭奉命率平均年龄不到二十岁的“高射机枪”女兵班参战。“滚弄战役”政府军动用了重炮、飞机。血战四十二天,双方尸横遍野,血流成河。

潘东旭:我就在封锁那个地方,打到枪管都发烫了。还没有冲锋的时候看见两个人窜出来了,一梭子弹扫过去,两个人影跳起来相继就倒下了。倒下以后,这个时候我们也停止射击了,然后我就突然扑在那个枪托上,哭起来。我在心里就喊:“哥!我给你报仇了!我终于给你报仇了!但是当我走到战场上去,看到敌人死的时候,报仇以后的这种快意突然消失了。敌人也有两个年轻的士兵,被我们打死了,而且死状同样凄惨,当我再往上面走的时候。又有另外的两具我哥的战友。一个叫李学银,一个叫王新全的,也死在那个地方。那种感觉我就在那个山上感觉是非常复杂,那个时候我就,到底是为什么?

晓楠:刚刚向我们描述四十年前的那场残酷战役的中年女性叫潘东旭。也是我们今天故事的主人公,在潘东旭的履历当中,并没有当过军人的记录。如今的她无业在家,靠给小报写些文章为生。平常连门都很少出的潘东旭,当然也很少会向别人提起她跟我们所说的那战场上的种种。因为那些个词,似乎离她这平凡的中年女性形象太遥远了点,有点不太相称。潘东旭知道,她很难让人相信十四岁的时候她就曾经踏足战场被称为是传奇女兵。她也很难让人相信,她还曾经有一个无比神勇,大名鼎鼎的哥哥。被当地人称作是巴顿将军,她也很难向别人说得清,曾经在一片异国的热带丛林当中。她留下了她自己怎样的理想和激情。也消磨了怎样的血色青春。因为这一切在历史上几乎找不到任何的记录,也几乎没有任何的证明。

在上个世纪六十年代,缅共快速发展和政府军抗衡。中国境内大批的知青怀揣着一本描写切.格瓦拉的小册子,怀揣着无限参加国际革命的激情,偷越到了缅甸境内,去加入缅共“人民军”。由于种种原因,至今也没有人能够准确的说清到底有多少年轻人冲上了那片异国的战常又有多少人在他乡丧生。我们现在只知道的是四十多年前的潘东旭,是这红色大潮中的一名。

晓楠:现在你还经常会遇到你战友吗?

潘东旭:经常遇到,在昆明的这些战友我们经常还聚在一起。

晓楠:见面还会谈那几年的战斗吗?

潘东旭:见面唯一话题就是谈过去。然后可以一件事情可以反反复复地谈,百谈不厌。

晓楠:你们除了彼此之间会聊这些经历,跟别的人会聊吗?

潘东旭:跟别的人很少聊,因为别人不了解你。你去跟人家聊,人家不一定会感兴趣,会有些人觉得不相信。我自己也觉得很离奇。怎么会这样整个好像就是上帝排练好的一个舞台。

让你去扮演这个角色,这些角色所有的东西都很紧凑。所有的这种衔接让你既觉得这种巧合有点离奇,又让你觉得合情合理。

1969年1月的一天,云南省潞西县与缅甸仅一河之隔的芒海境内走来了两女一男,三个神色紧张,风尘仆仆的年轻人。他们提心吊胆地来到勐固河边界,见四周没人,随即迅速隐入了河边的一片草丛之中。

潘东旭:在那个草丛当中躲着的时候,还很机灵的。躲在那个草丛当中观察一下,看看会不会有暗哨。

晓楠:这都从电影里看来的?

潘东旭:对,电影里看来的。就想着说是会不会那个暗哨突然就会窜起来,然后大狼犬就会扑过来,像抓苏联特务一样的来咬你,就很紧张的观察了一下。真的是有点风声鹤唳的那种味道。我那女同学看见草动,她都会紧张起来。

三个躲在草丛里的年轻人都是云南插队知青。走了三天来到中缅边境,他们要偷越国境,投奔对岸的缅共“人民军”,参加那向往已久,真刀真枪的“红色革命”。三个人中,潘东旭年龄最校那一年,她年仅十四岁。

潘东旭:那个时候我想不管它怎么样,也要闯一闯。往前走,他们就跟着我走。真的是手心里都出汗了。那个时候是很紧张的,勐固河的水很浅,很清的。我赶紧把鞋脱了以后,把裤腿卷起来,第一个下水,水冰凉冰凉的。然后说,没事,赶紧在那儿很压低嗓门的讲话,一切就像小孩子捉迷藏。那种紧张,那种心态。当到了河岸跨上岸的时候,还来不及穿鞋的时候,我跟那个女同学就抱起来,两个人就跳起来。“呕成功了!成功了!”在那儿又跳又叫的,互相抱着就像是什么胜利了。就在那儿欢呼,很豪情万丈的。

踏上异国的土地,潘东旭和两个伙伴向密林深处走去,远远抛在身后的是那个带给她无数屈辱的“反动”家庭。潘东旭出生于云南腾冲县,父母早年就读于西南联大。是小城里最早的“右派”,这“黑五类”的出身,剥夺了潘东旭投身革命的权利。也给她注定了一个暗淡无光的未来,但哥哥潘国英的突然失踪改变了一切。潘:别人一斗我妈妈,我哥哥就拿石头去砸人家的玻璃。人家白天打了我妈,晚上他就去揭人家的瓦片,弄得人家就把他逮住了。逮了以后,就把他吊起来。拿铁丝拴了吊起来,我很记得我妈去跪着求人家。我哥那个时候还很小,他才十六岁。

晓楠:你当时知道他去干什么去了吗?

潘东旭:我不知道,当时走之前他没有跟你们家里任何人说。他要去干什么?没有说。

16岁的潘国英突然失踪。一个月后,家里才意外地收到了一封他的来信。这封信发自一个遥远而陌生的地方。

晓楠:你哥哥在信上怎么说的?

潘东旭:我哥哥就说,他现在是光荣的“国际主义”战士了。寄来了一个穿军装的照片。而且他特意穿的是解放军的军装照片。信上还特别嘱咐我母亲,把照片拿到革委会里面去,给那个革委会的主任看。

晓楠:你妈妈接到那个信以后,非常兴奋?

潘东旭:把他照片拿着到处去给人看。

晓楠:不为他担心吗?去打仗去啊。

潘东旭:不担心,我母亲也很天真的。我母亲果然拿着这个信,拿着这个照片,去找“革委会”的领导说,我儿子现在是国际主义战士。

晓楠:别人怎么说的呢?

潘东旭:人家不承认。

晓楠:为什么会不承认呢?

潘东旭:他们说是要有喜报才算。后来我母亲发了信说,人家不承认。我哥还找组织开了一个介绍信来的,正儿八经盖着那个缅共的章的证明,证明潘国英参加了我“缅共”东北地区特务营,但是人家也不承认。

虽然哥哥没有让一家人,成为光荣的革命军属。但哥哥身着军装,手握钢枪的英姿却深深地镌刻在了潘东旭的心里。

1968年12月22日,《人民日报》发表了毛泽东支持青年到农村去,接受贫下中农的再教育很有必要的最高指示。知识青年上山下乡的大潮把潘东旭席卷到了一个偏僻的小山村插队落户。小山村触目惊心的贫困和同样歧视的目光,让潘东旭感到这片广阔的天地并不广阔。哥哥在信中描述的那遥远的“红色革命”立刻又出现在了潘东旭的眼前。

潘东旭:真的就好像是一个什么磁场,把你一定要往那个方向吸一样的。心里非常激动。是属于社会主义的边缘人,干什么在国内都不可能,前途也是暗淡的。那个时候就非常想把自己去献身革命。哪怕是牺牲,用自己的热血 ,用自己的青春去证明我是革命的。我母亲是“右派”,我不是“右派”。

晓楠:在国内你没有机会来证明?

潘东旭:在国内没有机会。因为所有的路都堵死掉了。那是唯一一个让你能够有机会证明。

晓楠:你自己投身革命

潘东旭:对。

晓楠:完成你理想的方式。

潘东旭:对,唯一的道路。

晓楠:所以义无反顾地就踏上了征程。

插队落户仅三天,潘东旭就和两个志同道合的伙伴偷偷地离开了小山村,满怀豪情地走向了心中的革命圣地。

潘东旭:再往前走的时候立马就有知青兵迎上来了,主动的来问你,你是哪个学校的?他要是认识你这个学校的,就主动告诉你谁谁谁你认识不认识?很热情的。就说某某某现在在哪个连队,你们认识不认识?就会这样来问。然后就问中国现在怎么样?“文化大革命”的情况怎么样?

晓楠:也特别关心国内怎么样?

潘东旭:对,很热情。反正是相逢何必曾相识。就像是到麦加朝圣的那种信徒的那种感觉。好像你也是信徒,我也是信徒。

上个世纪六十年代末,七十年代初,成立于1939年。几经沉浮的“缅共”迎来了一个发展的高峰。武装力量的迅速增强,根据地也在不断扩大。在鼎盛时期,缅共一共控制了近10万平方公里,大概200万人口的土地,人民军达到5万之众和政府军形成对峙之势。和中国毗邻的土地上,如火如荼的革命吸引了一批刚刚从城市来到农村的知青目光。炙热的革命激情使他们越过国境,投入到国际革命当中。对于这批知青的真实数据,现在已经无从考证。仅有一些资料,这些资料显示,1966年缅共武装大概是有数千人。

1969年游击队人数就激增到了近三万人。有一个曾经在人民军征兵站工作多年的老知青这样回忆。他说,最多的一天,曾经创造过日接待中国知青六百人的记录。

晓楠:去的时候整个知青的群体,气氛是什么样的?

潘东旭:所有的人都处在一种不是兴奋了,是亢奋了。热火朝天的,各种前线后方的这种军事单位和非军事单位,真的是像雨后春笋一样的到处都是新房子。就像我小说里说的,空间当中都有那种芳香的味道。

晓楠:真的觉得到了一个理想世界的感觉?

潘东旭:是的。根据地不断地扩大,很多民间武装都投到共产党麾下,一下子那种欣欣向荣,知青兵也是越来越多,大家都相信共产主义要来了。

晓楠:你们当时的那种感觉,就是这场革命一定能胜利?

潘东旭:一定能胜利,我们当时就是解放了缅甸,我们又去解放别的国家。很多知青在一起就议论,我们最后要成立一个国际劲旅。哪里需要我们去解放,我们就去解放哪里。

十四岁的潘东旭,追随哥哥参加了缅共人民军。成为了人民军当中年龄最小的一名知青女兵。不久,潘东旭就踏上了硝烟弥漫的战场。

潘东旭:当你上到阵地的时候,那个子弹,实弹是噗噗噗的,那个流弹,是咻咻咻的,就在你前后左右。我看见一个伤员了,就爬过去,子弹是噗噗噗噗噗噗在那打着。我就拖着他下来,那个血啊染得我一身,血块堵在他嘴巴上,我们其中的一个女兵就说他喘不动气了,把他血块给拉出来,然后他深呼吸了一下,肺部只见就像沼泽地里面冒那个气泡一样的,噗吐噗吐冒出血泡,实际上那个时候,他也就已经不行了。当我们飞快地把他送到临时医院的时候,就已经死掉了。当我从战场上回来的时候,我觉得我又重新真真正正的长大起来了。

晓楠:你目睹了那么近的死亡之后,不惧怕死亡吗?

潘东旭:死亡是值得的,要奋斗就会有牺牲。死人的事是经常发生的,这是毛主席说的。早已经没有那种小女孩的恐惧了,看的死亡太多了,渐渐的就淡了,会悲伤。

晓楠:实际上你那会也不过是十四五岁。

潘东旭:十四五岁,十六七岁。都是初三,高一,我们连唯一只有一个六六年高三的。

从一个对战场有着无限浪漫、想象、憧憬的女学生到和死亡打交道也面不改色的女兵。潘东旭说这蜕变仿佛也就是在一夜之间,因为战场根本容不得,太多的柔情和困惑,也容不得太长时间的心路历程。在潘东旭心里,哥哥始终是她最崇拜的军人。他的哥哥潘国英,1968年16岁越境当兵,是人民军最早的知青兵之一。在不到两年的侦察生涯当中,她执行过百余次战斗任务,十几次立功受奖,威震金三角人送外号 “中国潘”。

1970年的一天,一个白发老人拄着拐杖走进了边境上一个人民军的驻地,这个老人是潘东旭已经年过七十的姥姥。她因为挂念两个自己从小带大的孩子,一个人偷偷来到缅甸探望。得到消息后,潘东旭和哥哥潘国英很快就从前线赶回了驻地。

潘东旭:她坐了一段车,坐到遮藩以后她就没钱了,就拄着拐杖顺着公路走。

晓楠:你完全没有想到姥姥会来吧?

潘东旭:绝对想不到姥姥会来。当时白发苍苍的,而且还是小脚。我姥姥这个时候掏出两颗水果糖,给我哥一颗,给我一颗。老人已经没钱买车票,她走着路去,她宁可揣着两颗水果给我哥和我。她路上都舍不得吃,那个时候的水果糖是硬糖,糖纸都已经因为被她的体温黏在糖果上了。所以那种糖果对我这一生来说,实在想象不出什么东西比那两颗糖果更珍贵。对我和我哥来说更珍贵。

晓楠:在她眼里你们两个还是孩子。

潘东旭:是的。不管我们是军人也好,是什么也好,都是她的心肝宝贝,是她一手带大的。

两天后,哥哥把姥姥送回了云南老家。因部队不批准擅自离队,又一次被处分,由排长降为班长。带着处分,潘国英踏上了南下战场。1970年,为打通北部根据地和中央根据地的通道。人民军主力奔袭缅甸第二大城市腊戌,发动了规模空前的“南向”战役。“南下”战役如果成功,革命将成为燎原之势不可阻挡。但“南下”战役却以惨重失败而告终,主力折损过半,根据地随即丧失三分之二。一天,留在根据地的潘东旭突然见到了南下归来的哥哥。潘:像个讨饭的。他先找到我的,我竟然认不出他来。半天了才看清这个是我哥。像个人干一样的那种,站在那里衣服是又脏又破,全沾在身上了。看着那种胡子拉碴的,然后把他推到河里去,把衣服扔了,从背包里面拿出一套新军装给他。用那种小旅行小剪刀,帮他理发,东一缕西一缕帮他剪。

狂热浪漫的革命激情遭遇严冬寒流,“人民军”知青兵出现了第一次回国潮。革命跌入低谷,潘东旭和哥哥没有走,他们相信大浪淘沙留下的都是金子,并相互鼓励一定要

坚持到革命的胜利。但这个胜利,哥哥却永远不可能看到了南下回来后不久,潘国英带领侦察班外出执行任务返回驻地时突然遭到敌人的伏击。

潘东旭:敌人已经埋伏三天了,就是为了守候他。他搞侦查,前后互相之间要有距离,结果他一上去,一梭子弹扫过来,就把他的腿给打断了,打断了后,他就跪下去,一跪下去,他马上就用手中的枪就压制敌人的火力,叫后面的人撤。后面的人就迅速地撤退了,我哥就再也没有回来了。究竟埋在什么地方,我们到现在都不知道。

潘东旭:你去找过吗?

潘东旭:找过,但是“金三角”那个森林太浩瀚了。你要想在那种里面找到一个尸体,没有可能的,只能说是处处青山埋忠骨。

晓楠:最后去世的时候是多大?

潘东旭:十九岁。

2000年,“金三角”的一个中学因缺汉语老师,校长到中国邀请了几个老师出境教学。一群人来到中缅边境准备过关,受邀老师里包括已经四十五岁的潘东旭。时隔二十六年,潘东旭再次踏上了缅甸的土地潘:这个学校的校长曾经是我的敌人。打常青山的时候他是张家金,过那个地方的时候,我也很感动。我第二次再经过我曾经战斗过的地方,而且当年我是在山上打,封锁那滚弄大桥。这个时候校长带我从“滚弄”大桥穿过。讲起那场战争。他就讲他们那一方怎么打,然后我就讲我在山上又怎么打,他说那次你们人死得一个凹子里面都是。后来我又曾经碰到过逃跑的女特务,她已经摇身一变,变成大款了,回中国来投资了。好多事想起来觉得恍如隔世了。

1971年的冬天哥哥去世后不久,“滚弄战役”爆发。潘东旭率“高机”女兵班走上了战场。

潘东旭:我身边没有他的东西,只有他写给我的信。最后的一封信里面,他就是身为七尺男儿真得舍己,死不还乡。就一语成谶。

晓楠:他直到死,没有对他相信的东西怀疑过?

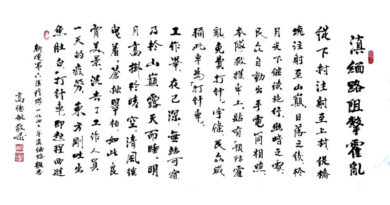

潘东旭:没有。我就在那个驻地上挖了一个坟,为他立过一个信冢。信冢我写了一副对联:“烈骨蘸血书客义,冷月清风吊忠魂。”前面是很悲壮,后面有些凄。

“滚弄战役”政府军动用了重炮、飞机。血战四十二天,双方尸横遍野,血流成河。潘东旭率女兵班击毁敌人军车一辆并亲自毙敌数名。

潘东旭:一梭子弹扫过去,两个人就像跳起来,相继就倒下了。倒下以后,这个时候我们也停止射击了。然后我就突然扑在那个枪头上,我就哭起来了,在心里就喊:‘哥我给你报仇了,我终于给你报仇了。’但是当我走到战场上时,看到敌人死的时候,报仇的那种快意突然消失了。敌人也有两个年轻的士兵被我们打死了,而且死伤同样凄惨。当我再往上面走的时候,又有另外的两届我哥的战友,一个叫李雪银,一个叫王兴权的,也死在那个地方,我就在那个山上感觉是非常复杂,那个时候我就想,到底是为什么。

战火、硝烟、复仇、拯救、绝望、生死,这一切的一切,在十六岁的年纪,潘东旭都已经经历。而各种滋味,她说来到也很是平静。虽然我们都知道这一切,其实没有办法不改变她日后的人生。到现在虽然从不曾有人承认,潘东旭是个军人。可是她言语间的那种果决豪爽,眼神中的坚定和利落,还是会让人相信,她曾经是个兵。采访当中,其实某些时候说到底情之处,潘东旭几欲落泪,而到这个时候,她一定会要求中止采访,因为她说他觉得,不管怎样,自己心里她还是觉得自己是个军人,不能在镜头前面哭。

“滚弄战役”以“人民军”的惨重失败而告终。“战役”结束后不久,林彪乘飞机外逃叛国。摔死温都尔汗草原的惊人消息,传到了“人民军”军营。

晓楠:“林彪事件”当时对你们的打击大吗?

潘东旭:很大。

晓楠:当时消息是怎么传过来的?

潘东旭:我们部队有很多高干子弟,小道消息传得那种力量是有时候比电波还快。

“九一三”事件后,一场来势凶猛的“大清洗运动”在缅共内部展开。大批“阶级敌人”、“反革命”被清理出革命队伍。革命在潘东旭的眼里,呈现出了不同的颜色。

潘东旭:一个女生,她被迫嫁给一个老兵。那个老兵是个酒鬼,一发酒疯的时候,就拿着枪对着她乱打,把她打得顺着田野乱爬,把裤腿都打穿掉。另外有一个女生,嫁给老兵,那个老兵牙齿又稀,又往外喷,很丑的一个老男人,那个女的也是很漂亮的,是个边疆的知青。当她结婚的那天晚上,她嚎啕大哭。我印象很深,当她嚎啕大哭的时候,我感觉到很恐怖,那种哭声简直是很无奈,但是委委屈屈的,她仍然还是上了婚床。

“大清洗”之后,有消息说国内对“知青”开始“三招一征”。一批“知青”已经回城市,“人民军”的“知青兵”纷纷回国。但潘东旭仍然不愿离开这片埋葬着哥哥的土地。在一片萧瑟中又坚持了两年,但她最终还是选择了离开。1974年的冬天,已年满二十岁的潘东旭一个人走向了中缅边境。抛在身后的是六年的青春岁月。

晓楠:你记得最后一次离开的时候?

潘东旭:就是已经打好包裹。

晓楠:打好行囊要走的时候,那一天是什么样的

潘东旭:恋恋不舍。

晓楠:和第一次跨过国界的那种情形,截然相反。总是那种的有点凄凉?

潘东旭:有点凄凉。我将抛弃我为之奋斗的事业,而且很茫然。茫然什么呢?我回到国内以后我的前途在哪里?

晓楠:回来的时候带什么?

潘东旭:什么也没有。我回来的时候,当时我就穿了一身军装。因为我没有别的衣服可穿。带回来一把卡宾枪刺刀,就这几样东西,进入了一种新的生活。

上世纪七十年代末,“知青”的返城大潮席卷了中国。缅共“人民军”当中的“知青兵”已经为数不多了,留下的都是身处要职,或者是因为某种特殊原因滞留的“知青”。其中有的是到八十年代末时候才返回祖国,有人称他们是中国最后的“知青”,是“知青”的终结者。潘东旭回国之后,还好,赶上了“知青”大返城的末班车,也赶上了高考改革,考上大学。他当过记者,当过老师,也做过生意,和我们见面的时候,她正因为投资失误破产,生活陷入窘境。不过她说起这一切都显得挺平静,因为她说在经历了那段血色青春之后,面对一切都可以坦然了。她觉得自己就是一颗铜豌豆,不是宝 ,但捏不烂,踩不扁,越磨越光亮。

1989年3月缅共分裂,四个军区演变成了“金三角”四只地方武装。后均与缅甸政府达成协议。成立了拥有自己武装的地方政府。一些留下的“知青”在其中担任要职。八十年代后,潘东旭又多次返回缅甸。

晓楠:邓贤的书还写这样一些情况,说有的人回来以后跟别人说我曾经在哪儿哪儿参加过战斗,有的人会觉得他是在瞎编。

潘东旭:因为这一段在历史上,其实记载并不多。

晓楠:而且你在国境外面做过什么?没有人能够证明?

潘东旭:是的,几乎没有过报道。没有人了解,没有人承认。

晓楠:想到这些的时候,心里会觉得落寞吗?

潘东旭:会的,但是就像百年孤独上面。那个马孔多小镇一样,一阵风吹过了,曾经的喧闹,曾经的所有东西,最后就只有那种纷纷乱乱的羊皮树变成一些蝴蝶那种感觉。这个故事你只能自己说给自己听。

晓楠:后来你给哥哥去扫过墓吗?

潘东旭:没有机会,不可能的。

晓楠:对他的身份,对他的这种烈士身份没有认证吗?

潘东旭:没有。

晓楠:最后只有一个你替他立的墓碑?

潘:对,而且还就是在异国,再也不可能去得到的山上。

潘东旭破产后,主要靠给报社写点文章维生。生活虽然艰难,但她还是开始了一部小说的创作小说的名字叫《寂寞旧战场》。

晓楠:怀念那个年代吗?

潘东旭:那是真正属于我们的年代。属于英雄主义的年代也出过英雄。但是话又说回来,就像维多利亚女皇说的,英雄如果不前瞻就是死英雄。美人不放荡就是呆美人。我们的英雄是不前瞻的英雄,所以我们是一些死英雄。

晓楠:你还把自己当一个老兵吗?

潘东旭:我为什么小说的书名叫《寂寞旧战场》?有一首唐诗,就叫寂寞旧战场。