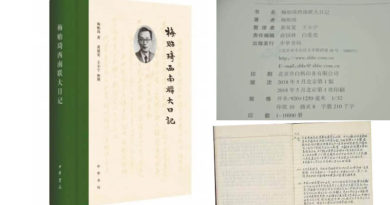

云南大学李广田校长

李广田(1906~1968),散文家。号洗岑,笔名黎地、曦晨等。山东邹平人。1929年考入北京大学外语系,次年开始发表诗文。1935年大学毕业,回济南教中学。曾与北大学友卞之琳、何其芳合出诗集《汉园集》。云南大学副校长、主持学校日常工作(1952年),云南大学校长(1957-1959年)。1959年在党内反右倾斗争中,他被划为“右倾机会主义分子”,并由校长降为副校长。山东邹平县小杨家村人。1968年11月2日被迫害致死。

李广田校长

老年人,多少都有一些积蓄。我说的不是私房钱,不是散碎银子,我说的是人生记忆。天晚了,暮色浓了,老家伙们赶路之际,不要忘了,还有一件事情要做:告诉年轻朋友,我们这辈人是怎么活过来的,很多经历,很多感悟,也如咳唾之声似的随风抛掷,不也是人生资源的浪费?“托之空言,稍舒蓄积,”微博体文字,应是我们的好工具.

———题引

1.

历史的变形,没想到竟这么快。前些年,云大会泽院东侧,修缮一新的李广田故居开放了。展室里陈列着一帧照片,文字说明是:李广田校长在办公。灰暗的背景下,李校长作恭谨状,正低头忙着书写一一主办方搞错了,这张照片记录下的,恰恰是一九六六年六月二十四日李广田挨斗的场面,地点也不是什么办公室,而是大课堂临时搭建的矮台。亲厉者还在,主事者不得乱说。

2.

搬家前,我的居住地是云南大学北院。路的两旁,种有梨树。工人告诉我,这些树是1958年李广田校长带着大家种的。李校长说,种梨树好,春天看花,秋天品尝果实。文革刚开始那年,他一定感觉到了什么,正是梨树开花季节,李校长站在树下,大有深意地说了一句话:“一棵树,很多时候比一个人还可爱啊。”

3.

1968年11月2日清晨,莲花池村民早起开门,发现蒙有薄雾的水面上,漂散着几绺黑发,半昂的头颅浮浮沉沉。很多年之后,当年的顽童痛心地说:“我们不知道,还用弹弓瞄准了射击。”水里的殉难者,就是云南大学校长 、文学家李广田先生。这一幕,历史不该屏蔽。在中国知识分子心底,那是一座滴血的十字架。

4.

少时读《朱自清选集》,印象最深的,是李广田卷首序言。李校长告诉我们,朱自清常常披一件赶马人毡子,昂然行走在昆明的大街上。好多年过去了,这个细节总不会忘记。追踪着李广田先生的文字,我又认真品读了他的《散文三十篇》。有过这么一点阅读打底,进入大学后,我对李校长作品的阅读,更加上心了。

5.

文革开始,大课堂批斗李广田校长的会议横标是这样写的:“云南大学革命学生职工教师代表斗争反党反社会主义分子李广田大会。”大会斗完,小会又斗。李广田统没有低头,也没有弯腰(事实是他腰部做过手术,有一根钢筋固定,想弯也弯不了)。批斗者说:为哪样不低头?单凭这一条,就能定成死不悔改走资派。”

6.

李广田校长要是还活着,针对人性的丑陋,他会说些什么?1966年夏天,雨水特多,李广田被专案人员带出校门,在外农场监督劳动:挑粪,锄草。李校长已是年迈之人。腰部还做过大手术,他的艰难可想而知。田间路滑,他多次跌倒在地,身旁的年轻人,看着这个一身泥水的老人,没有谁近前扶过一把,反倒是拍掌哗笑:“跌死你这个老鬼!跌死你这个老鬼!”

7.

三十多年前,我写过一篇日记,追忆李广田先生在文革中的遭遇:

在这个阴雨的日子,我想起了李广田。1966年夏天,我入厕出来,见两个中文系学生,一男一女两个人,从中文系隔壁楼上,扭住一个人,咚咚咚冲下楼来。他们的吼叫声告诉我,这个被反剪双臂的老人就是李校长。高个子男生对他推推搡搡,李广田只得躬起身子,长发盖住脸,一步一个踉跄走着。这两个学生我都叫得出名字,男的还是班主席,照从前日子,他们见到李广田的时候,恭敬得只差没给对方倒痰盂。此刻,还是这两个传说中的“布尔什维克情侣”,却把李广田死死钳制在手里,以示他俩不再做保守派,以示他们和“反革命修正主义教育路线”划清了界线。他们扭着李校长游校示众,喊着口好在会泽院前走过,“打倒打倒”一类单调的吐音,在荒芜的校园里,一如狗吠那么冷清。(1980年8月18日 日记)

8.

1946年4月15日,闻一多先生遇害。云南大学卫生科草地上,曾停放过闻一多先生的遗体。二十个年头过去了,如今的卫生科东侧二楼,成了关押李广田的囚室。站在囚室窗口,就能看见那块浸染过闻一多鲜血的绿草地。每次从这里路过,情不自禁都会放慢脚步,看看眼前的青草,看看十步开外的铁窗,蒙太奇式的画面组接,令人仰天长嘘。

9.

1978年,王兰馨老师出版《晚晴集》。哀悼李广田先生的诗作中,有两句是:“儿学鸡鸣慰乃祖,从今肠断是鸡啼。”诗的注释是:“我外孙忽雷生病住院,病愈后广田要求看看忽雷,得到允许,我带忽雷去看他。当时忽雷刚一岁,见楼下有鸡,竟学一声鸡叫给外公听,后来广田说,他从此后最怕听到鸡啼。”人性受到煎熬且不能发出声音,这就是那时的中国。

10.

记得,学生时代曾读过一篇文章:1946年7月15日,闻一多遇难后,先生在云南大学至公堂的最后一次演讲,由李广田根据会场记录稿整理而成。这话我相信。在当时的昆明,能有扛鼎之力再现闻一多演说原貌的,也只有李广田了。细读原文,一字一句,乃至一个标点,均大有讲究,文句喷涌着岩浆一样的热力。

1947年与清华大学同事合影(中间为朱自清,左二为李广田)

———————————————————————

11.

我在前边说过,闻一多先生的遗体,最初停放在云南大学卫生科草地。文献材料有这样的记录:先生“遍身血迹,双手抱头,全身痉挛”;二十二年后,当年国民党特务排定的第三号暗杀目标终于倒下了,云大篮球场旁边,停放着文学家李广田先生的遗体:“头部流血,牙齿紧咬,腹腔无水”——谁能告诉我,历史,为什么会这样轮回?

12.

读大学时,给我们讲宋词的,是李广田夫人王兰馨老师。当年的听课笔记空白处,留下四个字:如坐春风。王兰馨也是一位才华内敛的诗人,她写的旧体诗《海棠歌》,在我看来,丝毫也不逊于李广田的《花潮》,应与《花潮》并称,合为云南花间文学的双璧。王兰馨写出了花的个性,写出了花的气势。读过的,无不交口称许。

13.

云南大学历史系教授张德光,1966年6月也被投进牛棚。他与李广田分开来关押,俩人只在干活时才得碰面。张德光先生回忆:一天下午快收工时,李广田挑着粪桶朝他迎面走来,还冲他笑了笑。张德光说:“我避开了他的目光。”他不忍看到眼前的惨状。“万语千言归一笑,离骚想是有新篇。”这是张德光存在心头的诗句。遗憾的是,李广田没能熬到这一天。

14.

文革伊始,制造仇恨的理论不断升级。“六亿人,不斗行吗?”本是弦歌一堂的同窗,转眼之间啮咬撕杀的事件,成了校园常态。1966年7月,中文系造反派在会泽院大教室批斗李广田,69届女生张美莉开会迟到,有人指斥她对抗运动。宿舍批斗会后,张美莉羞愤不已,当晚竟在卫生科女厕喝滴滴畏自杀。一个鲜活的生命,生生被文革掐死了。

15.

李广田在卫生科关了一年半。牢房小而窄,孤独与冷漠,使他几乎忘了发声。1968年8月底,终被放了出来,与历史系主任张德光一起,获准到下马村参加读书班。张德光回忆说:李广田挑着行李,拿着手提包,一路趔趄走来了。我儿子半路帮他用单车驮走东西,广田说了一句:“真不错,你还有个儿子。”——这话让他几时想起就落泪。

16.

真理的声音,不在乎音量大小。有时,尽管细弱,也能穿透历史,轰轰然让你感觉到,身旁就有一双眼睛,盯着今天发生的一切。不论在什么当口,总有人在为历史做着备份。1966年6月24日,云南大学开大会批斗李广田。当天晚上,就在人们白昼喊口号的地方,水泥墙上,赫然出现四个粉笔字:“李广田好!”笔锋遒劲有力。铺天盖地的大字报,顿时失去了分量。

17.

总也忘不了这样的场面:李广田下班回家路上,常常停下脚步,向一位名叫蔡大妈的清洁工问好,嘘寒问暖聊上几句。批斗会当天他还可以回家,一路走过,往日恭敬有加的知识分子,全都落叶似的闪开了,唯有那位蔡大妈,怀里抱着大扫帚,候在路边,待李广田走近时,弱弱地说:“李校长,你家好好的!”——那一刻,李广田流泪了。

18.

1945年8月,小日本投降那天,李广田在呈贡斗南,写完了长篇小说《引力》。1952年,小说介绍到日本。八年时间里,再版十一次。日本的研究者认为,一部中国现代文学作品,有这样的出版记录,在日本是罕见的。冈崎俊夫《译后记》说:“小说震撼我的心灵,中国民众慷慨激昂的亡国哀痛,对敌人的深仇大恨,表现出了强烈的民族意识。”

19.

日本读者在李广田的小说中,突出的感觉是这个作品与其它一些写抗战的书“不一样”:作家没有“鬼化”,也没有“妖魔化”那场战争。呈现在读者面前的生活场景,“既不是刻意雕琢,也不是渲染夸大,”所以,“使日本读者受到强烈感动。”评论家中岛健藏说:小说《引力》,“对日本读者起了良药苦口的作用。”

20.

1968年盛夏,工军宣队进校,成立”李广田专案组”。专案人员乘飞机坐火车跑遍全国,他们终于找到了“钢鞭”罪证:李广田是隐藏很深的国民党“残渣遗孼”,10月底,专案报告用大字报形式公布在学生食堂北墙,从头到尾,所有的指证就是小说《引力》中的一句话:“城头上飘着青天白日旗”。对于一个孤苦无助的老作家来说,这些言辞,不是把人往死里逼么?

1960年李广田与夫人王兰馨在昆明

———————————————————————

21.

文学翻译家魏荒弩回忆李广田:1945年初,李广田生活窘迫,为了谋生,他曾站在南屏电影院门口,举着手里的派克笔,转卖给过路人。不得已,王兰馨先生又拿出祖上留下的名画一一南宋马远山水图出让。魏荒弩找到昆明诗人普梅夫,请他物色一个买家。马远的画作本属罕见之物,其最终去向我们就不清楚了。

22.

回忆文章没有告诉我们名画的下落。我想,这幅国宝级名作,即令没有离开它的主人,恐怕也难逃文革的宿命。1968年中文系造反派,抄了李广田的家。他们夫妇先是被关在东宿舍,跟着,家里的所有收藏,在主人缺席的情况下,尽被红卫兵肆意践踏抛掷。王兰馨先生出身书香世家,祖辈留传下的字画,躲过了多少兵祸,没想到还有更大的灾难等着它。。

23.

人生并不以作“诗人”为目的,作诗也并不是种职业,人的最好的职业乃是作“人”——李广田《文学书简》。

24.

人失真,无人格,文失真,无风格。人格与风格应当一致,而风格是由人格决定的——李广田《文学枝叶 。人格与风格》。

25.

据李岫回忆:李广田批评云大党委搞“大破资产阶级法权”整知识分子,“是用精神棍子打人”,看到教育质量下降,大学生自己动手编讲义,他斥之为“荒唐”,说“我们这是办云南小学,不是办云南大学!”有人检讨自己没有当好驯服工具,李广田听了,几乎是脱口而出:“什么驯服工具,人又不是桌椅板凳。”一一这些“乡下人”的大实话,让他倒了血霉。

26.

李广田的第一部散文集《画廊集》出版时,周作人题写书名。李广田题记中有一句话:“我是一个乡下人。”乡下人的质朴,成就了他的文学事业。然而,衙门式的大学校园容不得此种质朴。1959年,李广田被戴上右倾帽子,失去了工作的权利。这位朱自清、闻一多的挚友,困坐在冰冷的会泽院二楼,才华和精力,耗于无谓的怅望之中。

27.

1955年,叶德钧教授蒙冤“托派”罪自杀。家属立马被撵出八家村教授楼,迁入原农新村小屋栖身。孩子年幼,妻子郝华韵没有工作,眼看就有断炊之虞。一天,李广田校长领着郝来到图书馆,安排她专印红的黄的书标,每月42元工资。无奈四个孩子还得穿衣上学,郝华韵用家里的菜篮子提来叶德钧藏书,卖给图书馆。叶德钧是中国古典小说史戏曲史专家,他读书用心,书上均有批注文字,眉批夹批旁批,都有。一次,李广田久久翻看着这些批点文字,嘱咐图书馆负责人:“这些都是善本书,你们要好好保存。”

28.

1961年春节的年夜饭,印象特别深刻。那天中午,大家都没有吃饱。碗大,饭少,分到碗里的粮食,刚扒两筷子就看见碗底了。学生的怨气传到了会泽院领导耳朵里,下午,传来消息:晚餐提前到5点钟开。我是桌长,手里拿着饭牌在冷雨中排队领饭。门开了,没想到李广田校长系着白布围腰,卷起手袖,忙忙地在给我们分饭。这餐饭,分量特足,我们第一次吃饱了。

29.

朱寨先生撰写的回忆文章:1938年,中学教师李广田,带领他的学生,流亡七千多里,从山东济南来到四川德阳办学。到了80年代,德阳邀请旧日师生回来聚会。一天,朱寨与友人街头闲步,一位卖菜农民,有五十多岁年纪,得知有这样的聚会,他忘了卖菜,丢下菜担,一路盯着他们走,盯着他们看,末了,急切打听:“李广田老师来了吗?”三十多个年头过去了,李广田仍活在学生心里,老学生怀念他。

30.

无知的老汉,总也抛不开这样的念头:撒尼族长诗《阿诗玛》的整理,要是没有诗人公刘的参与,将会是什么效果?傣族叙事长诗《线秀》的整理,要不是李广田先生执笔,又会如何?整理也像翻译一样,是两颗诗心的互相发现,是一位诗人对另一位诗人的心理感应,没有很高的汉语水平,没有诗的悟性,民族文学中的璞玉你是开採不出来的。譬如《线秀》描写爱情的诗句,李广田是这样整理的:“姑娘啊,你笑一个吧,你不笑月亮那么多,也要笑星星那么多,我要把你的笑容藏在心窝。”(大意)朴素的美,美的朴素,令人读之惊绝。

———————————————————————

31.

1963年4月20日,云南大学校庆40周年。尊贵的主席台上,请谁入坐,请谁讲话,这是大有讲究的。这年,李广田和高治国敲定的嘉宾有:东陆大学第一任校长董泽,东陆大学首届毕业生代表方国瑜。他们在主席台就坐,还讲了话。至于政府部门的衮衮诸公,像我们这些普通学生一样,通同坐在台下。人才,这是展示教育成果的重要标志。找谁不找谁,对主办者来说,确实是精神境界的考量。

32.

那年月,尽管电力不足;教室的灯盏,也不见减少。晚自习过后,离去时,还是有人忘了关灯。雪亮的灯光照着空荡荡的教室,照着一排排没有学生的课桌。会泽院最后的关灯人,是李广田和高治国。他俩深夜下班回家,一个向东走,一个向西走,帮着熄灭教室的灯光。有感于这些浪费,1962年,李校长编写了“节电歌”。整理校史的朋友,或许还能找到?

33.

当年,武文忠师傅还给生物系学生上过课,李广田校长也去听,并大加称赞,伍文忠破格评为讲师。伍师傅是一位通晓花木园艺的工人,现今的海棠园、银杏道、西藏松,还有钟楼下那棵云南最大的梧桐树,都是伍文忠手植的。更为难得的是,伍师傅还从原始森林里引种了不少珍稀花木,栽种在会泽院南坡,夏夜,上晚自习的时候,坐在教室里也有花香袭来。

34.

学生时代的新年之夜。顶着满天星光,我们聚在大球场上,等着新年钟声敲响,等着李广田校长的新年祝词。有一次,李校长刚讲完话就被同学们抬了起来,举着他,歌声笑语中绕着篝火转了一圈。进入午夜时分,食堂送来一笼笼大包子,有一次还是白糖小球藻馅的。吃过宵夜,球场舞会开始了,最爱演奏的舞曲是多瑙河之波。李校长和我们一起跳,他不时还与周边老师含笑打着招呼。

35.

作者也是读者,淘检我的大学日记,最突出的感受是:文革确实是瞎折腾,确实是害人之举。1962年,云南人民出版社曾打算重新出版刘文典《庄子补正》,李广田整理的《线秀》也得以问世,当时,一个普通大学生黑板报上写的稿子,有一句是“一脚钩起红太阳”,亦无人问罪。那时的宽松与后来的狞厉相比,不啻云壤之别。

36.

最后的一点宁静,惟有诗人和哲人的泪水能够感知。1965年12月,中文系68级学生在鲁迅馆举办一二一纪念活动,李广田校长和他在西南联大任教的两位老同事也参加了。一进门,青黑色布幔上,粘贴着四个血红大字:“党国所赐”,下边是四烈士照片,李校长指着烈士潘琰的相片说:”我教过她,同学叫她大皮球,很活泼。“李公朴先生当年怒斥中央社的几句话,也被复制出来贴在墙上:“四位民主战士,你们死去,你们永远不会死去;一切专制魔鬼,他们将来,他们已经没有将来!”站在这些文字面前,李校长久久没有移动脚步。这天晚上,中文系青年教师杨光汉穿一袭布衫,再现了闻一多的最后一次演讲,李广田倾着身子,看得那么专心。散会时已是深夜,同学蔟拥在他的身边,有同学说:”请李校长给我们讲几句话!“李广田眼里噙满泪水,讲话时几度哽噎,他说,一二一学生运动的全过程都在他的心里,眼里,同学们的演出,让他想起了在清华朝夕相处的老友,想起了闻一多。这天晚上,我们第一次看见李校长流泪,或许,历史能读懂他的忧思。

乔传藻简介

男,1939年,汉族。1964年毕业于云南大学中文系,留校任教至今。教授,中国作家协会会员。课余时间,热心为少年儿童写作,创作以少年散文为主,已出版散文集多种,单篇作品曾被选入数十个选本。散文《望天树》入选中学语文教材。散文《大象树》、《森林黑土》、《绞杀树》等多篇作品入选小学生语文阅读教材。其中《望天树》被选为鄂教版初一课本第5课。《挑柴》被选为冀教版小学6年级25课课文。”散文是有声音的。”专事儿童散文创作的云南儿童文学作家乔传藻先生如是说。

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者本人。