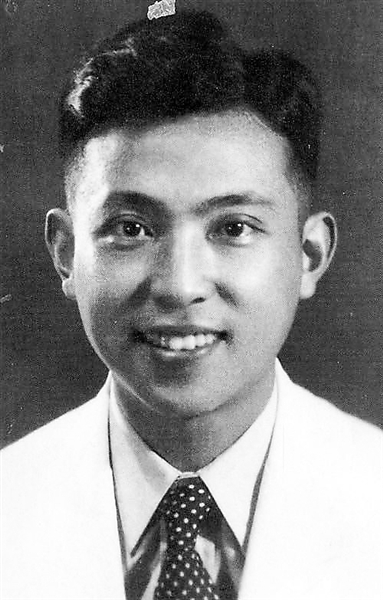

那个时代中的穆旦一家人

南开大学八里台东门南侧有一个白石花孔围墙圈成的停车场,最南端的墙外一块块巨石切割出一片绿地,那就是著名的“九叶”诗人穆旦曾经在南大东百树村故居的遗址,虽然被强行割裂于南大之外,但遗址之上尚有离离青草永远陪伴冷落的诗魂。也许,这就是诗人最后一篇诗作,这就是他的纪念碑。

惘灾:名字里透露的信息

1953年,一对年轻有为的留洋博士,冲破美国政府的阻挠回到祖国,来到南开园,住进东百树村70号,他们就是穆旦夫妇,但东村的人只叫他们查良铮与周与良。其实,东村的老教授们都知道查良铮就是“穆旦”,但在那个人心噤若寒蝉的年代,人们都不想给自己和查先生惹麻烦。于是,大家谁也不敢重提往事,尽管那是一段光辉灿烂的史实。那时我家住在63号,与查家近邻。从大人们口中得知,这位外文系的查先生是天津著名“北查”家族后人,生物系的周先生就是天津市副市长、工商界名流、大资本家周叔弢的女儿。

大概就在这年年底,查家第一次传出婴儿的啼嬉,这大概也是查先生最高兴的日子。他为爱子起名“英传”,期望儿子传承英俊、传承他满腹报效祖国、报效人民的英姿豪气。但他万万没有想到的是,当年为抗日救亡投笔从戎参加国民党远征军、深入缅甸热带丛林的壮举,今日却遭到了“审查”“制裁”。从1959年到1962年,法院竟然正儿八经儿地判处查先生为“历史反革命”,并实行管制三年,在南开大学图书馆接受劳动改造。意想不到的天降之灾砸在毫无准备的热血心头,自此再也看不见查先生、周先生以前那样灿烂的笑容。而此后查先生凝聚眉间的忧愁一直困索了他的一生。那时的我完全不明白,这样和蔼可亲的一家人何以是社会的“异类”——反革命!

我对查先生的一点了解,是先从他可爱的孩子们开始的。查先生在苦难中先后又有了一子二女,次子明传,长女瑗、幼女平。查家的孩子全都承传了父母“名门之后”的高贵气质,查先生钟爱他们如爱他的诗,而孩子们就是他最优秀的诗。从前,东村人都以为查家孩子的名字都是单字,并不知男孩叫英传、明传。由查先生的苦难联想到他为孩子们起的名字,我深深体味到先生内心激荡的潮涌。如前所述,英传生于五十年代末的“幸福欢乐”中,长得也那么白白胖胖,性格正直倔强。明传出生时,正值查先生遭查处,能够查清楚、还清白,以“清明传世”正是先生心中强烈的期盼。然而,在那个“火红”的时代,哪里有绿色清明的希望。明传瘦瘦小小,比起哥哥就显得懦弱许多。遭“红五类”欺负时,英传从来都不哭,甚至会在心里捏起小小的拳头,暗自争气。而小明传则会嚎啕大哭,那模样委屈得不得了。长女查瑗的出生对于深爱孩子的查先生来说,自然更是这苦难中的一点慰藉。而这时,政坛微微吹出“落实知识分子政策”的轻风。荀子说:“问士以璧,召人以瑗”便是说君王问国是用璧,征召臣子用瑗,而玉自古以来就是一种“政治符号”。查先生为长女起名“瑗”,不仅表达了他对女儿的深爱,期望她“质贵德高”,而且“查瑗”这名字中隐隐传递着查先生那种渴望被重新启用的殷切期望。然而,“文革”动乱之初小女儿出世,“查平”这个名字可以看出查先生的渴望几乎彻底破灭,他现在只求一家平平安安,此外再无它奢求。但即使这一点愿望也难以实现,先生受难,四个孩子也在所难免。我曾亲眼见到他们被邻居“红五类”孩子欺负。

邻里:村庶未必皆无情

查家旁边69号最早住的邻居是南大党委书记王金鼎。我印象中王金鼎夫妇很少在家,家里只有一位衣着简朴、梳着短发的中年妇女看护王家一两岁的幼子王和平。王家的那个大姨曾经叫我进家去陪王和平玩。王家屋里非常空旷,就一张写字台、几把椅子,所以我和小和平可以骑着小童车满屋跑。后来王金鼎家搬走了,69号陆陆续续住过好几拨人。“文革”时住的是物理系的汤先生和另一家“根红苗正”的一家子人。这一家子是某部政治指导员农村来的家属,那家属还是戴“红箍儿”、街道上管事儿的“三姑六婆”。有一天,不知为什么,我弟弟哭着跑回来说:“‘三姑六婆’的儿子老蛮儿打我们。”我出去一看,查家的孩子也在哭。我除了冲我弟弟喊一句“哭嘛”,也没别的办法。照我家的规矩,在外边打架不管有理没理回家跑不了一顿胖揍。可我们家照看我弟弟的肖奶奶就看不过眼儿了。她六十多岁,一双“民装脚”。肖奶奶原先裹了小脚,民国时又随时代放了脚,我们都称做“民装脚”。肖奶奶颤颤巍巍撇着一口静海味儿的天津话,出去就喊上了:“干甚么,干甚么?灭九族哇!”这时正赶上剃着“阴阳头”的查先生回来,69号那家属跟出来没好脸色地盯着查先生。她虽挂着街道的什么衔,但对我家同样“根红苗正”的肖奶奶也没了锐气,扭头低沉地对查先生说:“是小孩打架还是拿题儿撒气,那可是官论私论两不行哇。”查先生脸色难看得很,但也只能一声不吭低下头,一手拽着查英传,一手推着查明传、查瑗进屋。剩下一个查平还站在门口哭。肖奶奶搂住查平回那女人一句:“那你就官盐(言)私盐好好给我赁(论)一赁!”说着拉起查平的小手叫她,“乖乖,别怕,跟奶奶家去吃饭。”然后,肖奶奶示威似的在我家门口摆上一个方凳,拿了两把小马扎,叫查平和我弟弟一边一个坐下,给他们一人盛了一份可口的饭菜。后来,肖奶奶对我说:“我就奈(爱)查家这几个孩儿,可怜见儿的。还有这个小查平啊,嫩得跟个小水葱似的,简直跟我们原先大律师家二小姐一个模样。”

提起大律师家二小姐,话就长了,这里就得提起肖奶奶的出身,这也是肖奶奶能那么硬气地怼69号那指导员家属的原因。肖奶奶是静海小流标村人,年轻守寡,一个人拉扯一儿一女长大。在村里,肖奶奶家只有房屋一间,却无一垄地,真正的赤贫。后来,肖奶奶经天津卫荐头行介绍,来到五大道周律师家帮工,专门照看二小姐,一干就是二十年。后来二小姐出嫁了,她才来南大当保姆。肖奶奶从旧社会寡妇失业地走过来,颇有慷慨悲歌燕赵侠风,在“文革”中不仅保护了我们,对门的华粹琛家、杨万庚家、蔺继志和范桐行家,在他们被剃了阴阳头出不得门的时候,肖奶奶都偷偷地给他们送过开水、帮过忙。肖奶奶告诉我:“那行厮(肖奶奶口语,将‘那行子’读作‘那行厮’,指69号那家属。)找我,叫我得站住立场,不许向着坏人,得监着他们,揭发。唉,你说说这人到底还有多坏。”有一天,肖奶奶对我说:“真得叫查家孩子、还有母家那小子小心着点了。可难得看见他们那点儿笑脸,真舍不得说他们。”母家那小子便是母国光的儿子母小春。母国光是物理系教授,后任南大校长。我问:“怎么了?”肖奶奶说:“嗐,那不母家小子带着查家丫头趁汤先生家没人,钻窗户去人屋里和汤家孩子疯。叫那行厮盯上,要抓他们钻窗挖户‘现行’呢!不行,我得断了她的坏心眼。”直到几十年后,偶尔在网上读到一篇查瑗悼念母小春的文章,才知到母校长的爱子小春已于2007年3月因癌症病逝于美国硅谷医院,享年五十。查瑗还念念不忘小时候和母小春一起,从汤先生家窄小的窗户缝里挤进汤家,穿着鞋在汤家的床上、沙发上疯狂地欢蹦乱跳的情景。开怀畅笑的孩子们呀,天真的你们可知道,在你们开怀畅笑的时候,背后有一只伸向你们的黑手和一位悄悄保护着你们的老奶奶啊!

然而“文革”的形势越来越近,恐惧之下的争吵在所难免。唯独查家,整个东村没一个说周先生不字,周先生天生的大家闺秀,待人永远那么和善,慢声细语,与查先生更是相濡以沫、不离不弃,似乎两人从没红过脸。肖奶奶说,其实周先生也不是没发过脾气。她听查家的保姆大娘说,周先生也和查先生急过。周先生说现在都是什么形势了,查先生还是在纸头上写呀写。一开始家里人以为是在写检查,其实先生是在偷偷弄诗,大约就是翻译《唐璜》和写作诗篇。周先生急得落泪,查先生看看太太,罢手不弄了。可看到查先生不写字,便低头啜饮苦酒、沉闷痛苦的样儿,周先生更不落忍了。这事不只是一个人知道,可是谁也没跟“那行厮”们透露过,不然,非但穆旦晚期重要的诗作不会诞生,查先生的生命恐怕也早就难逃鬼门关了。

患难:炙手真爱感天地

我终于下乡上山了,远离东村父老,奔赴千山万水之外的科尔沁大草原。同年,70号查先生的家被强行霸占,查家六口被赶到西南村十三宿舍一间阴暗的北房居住。直到1972年周先生的哥哥从美国归国探亲,查家才借“外事”的光,得以搬回东村70号的住宅。在我回城探亲时,肖奶奶眼泪一把鼻涕一把地诉说了查家六年间无尽的苦难,真是罄竹难书。其间,不仅查先生夫妇双双被打入农村改造,还偏偏让他们各奔东西。查先生发配南郊大苏庄,而周先生被打到保定的完县,领导的“周密考虑”无疑为这一对苦难的老夫妻“锦上添花”,却在人间留下了一段感天动地的患难真情。

70年代初春节前夕,天气非常寒冷,查先生走了几十里路到完县去看周先生。周先生正在为许久都未接到孩子们的来信而心急如焚。一见面得知孩子们很久没有音讯,面黄肌瘦的查先生眼泪就掉了下来。查先生难过地说:“都是我这个罪魁祸首拖累了全家。”周先生急忙拉住他的手说:“别这么说,我也是‘特务’。”见了妻子的面,查先生马上就得回去,因为领导一周只允许他回家一天。而查先生就用这宝贵的一天,山水迢迢来完县探望周先生,夫妻见面仅仅不到半小时。在村口,查先生把捏在手里的一小包花生米和几块一分钱一块儿的水果糖塞给周先生说:“你头晕的时候吃吧。”周先生又推给他说:“你身体不好,自己留着吧。”就这样,一对世界知名患难老夫妻的身影,定格在中国这个寒冷的冬季。但你想得到吗,周先生回村就被批斗了。反动派要她交代与查先生在刚才的会面中“传递了什么情报”!周先生没有说话,只是平静地伸出了手,掌上只有那几颗灼热炙手的水果糖。

“哀荣”:枉来亦何须

周先生的和善好脾气是出了名的,从来没人见过周先生和谁吵过嘴。也别说,这位出自名门的大家闺秀,老了老了晚年还真犯了一把“愣”。那是1981年11月,查先生去世后的第四年。

1976年1月9日晚,查先生骑着自行车踽踽穿行在南开园昏暗的学生宿舍楼间,另一骑车人显然不满,碰撞似乎是一种明确的表态。查先生倒地摔断了腿,周围围了许多人,肇事者并非完全不认识查先生,但他公然扬长而去,身后留下议论纷纷。因为怕牵连到别人,查先生说:“大家走吧,我自己能起来。”可不久他发现自己怎么起也起不来了。再后,赶上唐山大地震,医院不收普通病人,更何况查先生这种“身份”。查先生只好在家“疗养”,结果延误病情。转年2月26日,查良铮——穆旦先生在医院手术中辞世,享年五十有九。穆旦先生去世后又一年,天津市中级人民法院宣告:查良铮无罪。1980年,南大党委撤销了当年对查良铮处分的决定,但仍不予以公开平反。

1981年11月,穆旦夫妇的同学好友、美籍华人、世界著名科学家诺贝尔奖获得者李政道回国访问,受到我国国家领导人接见。接见时,李政道提出要见周先生。这消息传给周先生后,一贯温良恭俭让的周先生一反常态、义正辞严地说:“对良铮没一个‘说法’,我谁也不见。”此事惊动大了,方方面面都来给周先生做工作,然而周与良先生丝毫不为所动。最后“烫山芋”扔给了周叔弢,南大承诺为查良铮公开平反后,周与良先生才去见了李政道。

1981年11月27日,南开大学发出了搁置四年迟迟未发的讣告,在水上公园烈士纪念馆召开查良铮追悼大会,为查良铮公开、彻底平反,恢复他的副教授职务,校长腾维藻敬献了花圈。然而这迟到的哀荣,对伟大的诗魂有何意义?人类文化的巨大损失又岂是一个花圈所能弥补!

穆旦先生去世不久,周先生离开了东村,搬到北村老13号楼,与我家所住老16楼正好对门。查良铮——穆旦东村70号故居于1982年拆除建绿,诗人故居遗址荡然无存。1985年5月28日,周先生与子女将查先生安葬于北京万安公墓。2003年5月1日,周与良病逝于美国。2003年9月22日,周与良的骨灰与查良铮——穆旦合葬于万安公墓,陪伴他们的是一册查良铮去世后出版的、饱含他一生心血的译著《唐璜》。《唐璜》译稿原文一直保存在一只破旧的小皮箱内,与先生须臾不离,最后交给了他心爱的女儿。

《冥想》就是穆旦先生在“文革”中偷偷写下的诗作,据说写于1976年,但那就是我记忆中的穆旦的化身,真真实实、才华横溢的诗魂:

为什么万物之灵的我们,

遭遇还比不上一棵小树?

今天你摇摇它,优越地微笑,

明天就化为根下的泥土。

为什么由手写出的这些字,

竟比这只手更长久、健壮?

它们会把腐烂的手抛开,

而默默生存在一张破纸上。

因此,我傲然生活了几十年,

仿佛做着万物的导演。

实则在它们长久的秩序下,

我只当一会小小的演员。

把生命的突泉捧在我手里,

我只觉得它来得新鲜,

是浓烈的酒、清新的泡沫,

注入我的奔波、劳作、冒险。

仿佛前人从未经临的园地,

就要展现在我的面前。

但如今,突然面对着坟墓,

我冷眼间过去稍稍回顾,

只见它曲折灌溉的悲喜,

都消失在一片亘古的荒漠,

这才知道我的全部努力,

不过完成了普通生活。

邢沅 口述 邢淑仪 整理

来源:今晚报

查氏子女后来通过个人努力,都上了大学,并出国留学,在业界均取得不俗成绩。长子查英传1978年考入内蒙古大学电子学系,1986年获美国迈阿密大学生物医学工程专业硕士学位,现在美国生物医学,航天、航空电子仪器设备研制领域工作;次子查明传,1984年天津中医学院毕业,出国前在天津总医院和天津医学院情报室工作,留学加拿大麦吉尔大学人体营养系,获医学营养学博士学位,现在加从事营养学研究和中医诊治;长女查瑗,1977年考入北京大学化学系,1986年获美国哥伦比亚大学化学博士学位,现在美国医药研究和检验管理领域工作;次女查平,1986年在天津外语学院毕业,1989年获美国罗吉斯大学幼儿教育系硕士学位,现在美从事幼儿和小学生教育。