马敏 吴和林 | 抗战期间华中大学的西南边疆问题研究

摘要 抗战期间,华中大学辗转桂林,西迁至云南大理喜洲镇,在极其艰苦的条件下坚持办学和开展科学研究。迁校入滇后,在哈佛燕京学社及当地社会的支持下,华中大学教师结合当地的历史、文化、语言、民俗和社会等实际情况,运用国际通用的科学研究方法,开展了一系列有关西南地区少数民族社会调查、语言和文化研究,与西南联大、云南大学等高校相关学者所做的研究共同构成了抗战时期西南边疆问题研究学术版图的重要组成部分。

关键词 抗战时期;华中大学;哈佛燕京学社;西南地区;边疆研究

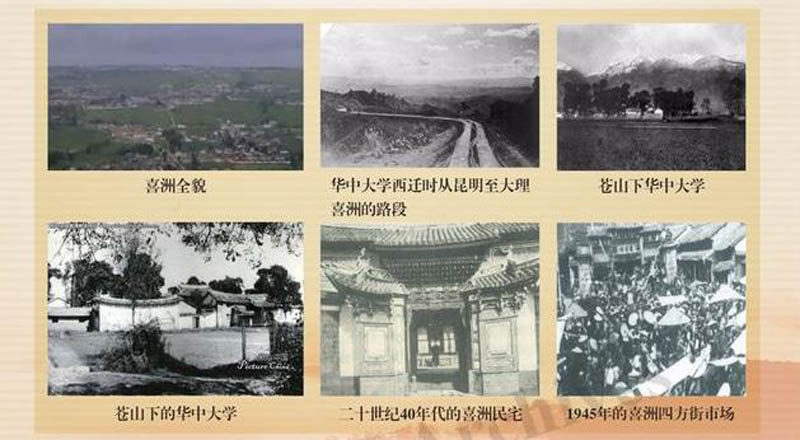

抗日战争期间,与当时诸多高校一样,为躲避战乱,华中大学背井离乡,经桂林西迁至云南大理喜洲镇。在喜洲8年期间,华中大学师生投身云南大理和喜洲的建设当中,不仅解决了当地老百姓的实际问题,也通过文献研究和实地考察,对西南地区少数民族的历史、文化、语言、民俗、社会等进行调查,取得了令人瞩目的成绩,发表了一系列享誉中外的优秀学术成果。本文主要对华中大学相关学者开展的西南边疆民族语言文化研究进行梳理、总结与分析,以期对抗战时期西南边疆问题研究的历史做—些必要的补充。

01华中大学西南边疆问题研究的源起

在武昌办学期间,华中大学无论是人文社会科学、理学还是教育学都主要围绕华中地区、长江中游的历史、地理和环境问题进行研究。如生物系曾经是长江鳄鱼研究的基地,拥有丰富的长江鳄标本。中文系围绕长江文化开展的研究课题则包括“长江中游地区的方言、民歌以及民间传说研究,江西省宋代文化研究,和湖南省朱子研究”。[1]搬迁至云南喜洲之后,由于实验条件、资料限制,研究重心发生了变化,影响华中大学开展西南边疆民族问题研究的主要因素包括以下几个方面。

—是抗战期间西南边疆问题研究的蔚然兴起。我国历来重视边疆问题研究,近代以来,中国社会内忧外患不断,在这种严酷现实的强烈刺激下,学界掀起了边疆研究的高潮,以清季“西北史地学”和民国“边政学”最具代表性。特别是在国民政府迁都重庆后,在政学两界的倡导下,伴随着高校内迁,大量学者移驻西部省份,开始关注并开展边疆问题研究,有的学者甚至提出了创立“边政学”的构想。[2]1938年,国民政府为应对战事,下发文件,特别提到“查西南各省边区,汉夷杂处,自古多事。考厥原因,实由于当时政府忽略宣导,边官措施失当,坐令民族间之情感隔膜,有以致之,值此全面抗战期间,所有地方秩序之稳定,民力之团结,具关重要。对于苗夷等族亟应因势利导,予以组织训练,使其效忠党国,借以增强抗战力量。本部现拟编订宣抚苗夷方案,唯恐不明情形,将来实施困难,特制订西南边区民族调查表式,先事调查,以资参考”。[3]国民政府关心西南边疆调查,通过文书进行表态对西南边境问题研究产生了重要影响。不少国立大学的研究都进行了学术转向。

抗日战争时期,“社会各界对边疆问题的关注也因形势的严峻、学术力量的空前而得以增强”。[4]据统计,成立于上世纪三四十年代与边疆研究有关的学术机构近30个,学术刊物20余种。以云南为例,在1937年之前,云南省仅办了少数报刊,如《云南日报》《云南国民日报》等。高校西迁入滇后,云南省出版各类报刊多达312种,其中学术类期刊就有30余种,可谓“空前繁荣”。有关西南边疆问题研究的刊物《西南边疆》《边疆人文》《西南研究》等正是在此期间创办的。[5]

当时的教会大学在其中也扮演了非常重要的角色。1941年2月,由内迁成都的5所教会大学共同发起,成立了“中国边疆学会”。此后,华西协合大学成立了“边疆研究所”,加上之前在华西协和大学成立的“华西边疆研究会”,构成了当时西南边疆问题研究的“三驾马车”。他们“既互相配合又各自独立地开展调查研究,进行实地考察”。[6]在韦卓民校长的领导下,华中大学以游国恩、包鹭宾等人为核心的中文系成立了“西南边疆文化研究室”,开辟了属于华中大学自己的西南边疆问题研究。

二是华中大学知名学者转型及云南籍青年教师的加入。在喜洲期间,华中大学教员共有41人,其中教授20人,副教授7人,讲师7人,副讲师5人,普通教员、助教各1人。[7]全职教员中包括了不少国内外著名专家,譬如楚辞专家游国恩、文选专家包鹭宾、社会学专家许烺光、西洋文学专家吴宓及鲁迅研究专家李何林等。正如汪洪亮所提到的,抗战期间“有些学者既不研究边疆历史文化,亦不从事人类民族学社会学研究,更没有实地调查的习惯,但是到了边地以后,很多学者投入到了边疆研究中”。[8]华中大学的教授亦不例外,包鹭宾、游国恩等学者正是在学校迁入大理后,开始关注西南边疆问题研究并投身其中。

另外一个值得关注的因素是华中大学聘请了当时一批从著名高校毕业,有远大抱负且有一定成就的青年才俊,如肖之的、傅懋勣、陈国杰、许宗岳、万绳武、吴醒夫、阴法鲁等。这些青年教师虽毕业不久,但在入校工作前都做过一些西南边疆问题研究,为华中大学开展西南边疆问题研究增添了新的研究力量。此外,不少著名学者都曾应邀来华中大学讲学、开展合作研究,包括罗常培、吴金鼎、熊庆来、费孝通、老舍、潘光旦和徐悲鸿, [9]以及美国知名学者费正清等。[10]

三是哈佛燕京学社对华中大学的支持。华中大学一直采用文学院、理学院和教育学院的三院建制模式,入滇后,学校保留了这一建制。不过,曾经独占鳌头的理学院由于很多实验器械无法搬运,科研方面的实力削减比较严重。幸运的是,1937年,韦卓民校长争取到哈佛燕京学社的资金支持,为困境中的华中大学文学院解了燃眉之急。

在滇办学期间,华中大学开展西南边疆问题研究,离不开哈佛燕京学社的经费支持以及对相关学术课题的首肯。据载,“中国文学系于一九三七年向美国哈佛燕京学社申请补助为长江中部文化之研究,一九三八年春得该会通告准予补助美金四千元,无奈初期抗战失利,武汉危急,原定研究计划无法进行,既而本校迁桂,乃改而研究西南民族文化问题。在桂数月,虽日处于敌机轰炸之下,仍激励搜集材料,幸得一九三九年春再迁现址(喜洲,笔者注)途中,完成报告,复承该会继续补助美金二千五百元。是年四月本校到喜,入秋以后,该系遂积极从事于云南各土族文化问题之研究,计成论文十篇,益得该会奖励,又准连续补三年,每年美金四千元”。[11]哈佛燕京学社的资助对于华中大学的人文学科发展无疑是举足轻重的。

四是华中大学生源构成变化和人才培养的需要。在西迁之前,华中大学的生源主要依靠华中地区教会所办的中学,学生也主要来源于湖南、湖北两地,是名副其实的“华中”大学。相比而言,属于“大西南”地区的学生寥寥无几,而来自云南边疆地区的学生更是少之又少。学校西迁至喜洲镇后,学校的学生人数下降明显。为了增加学生人数,扩大办学规模,招收云南及西南地区的学生成了学校安身立命的首要任务。

在喜洲办学期间,华中大学开始大规模招收西部地区的学生,其中云南籍学生的数量增幅很大。据统计,1941年秋季,注册的77名新生中,云南籍学生占32名。随后五年,云南地区的学生年年增加,到1945年秋达到顶峰,云南籍学生总人数达到174名,占整个在校注册学生总人数的68%以上。[12]余子侠指出,“如果考虑到贵州、广西两省及湘西、川西两地同样属于‘西部’的地理位置,仅从在校学生变化情况来看,我们也可以说华大已成为—所真正的西部地区的大专院校了”。[13]

华中大学教师开展西南边疆问题研究,一方面充分利用了当地学生的资源开展少数民族语言研究(如傅懋勣)、文献考证、与西南联大等高校联合开展考古研究,另一方面带领学生开展田野调查,为当地政府、高校、科研机构培养具有理论基础和专业知识的人才,满足国家和社会需求,体现了高校与地方社会的良好互动。

可以说,华中大学开展西南边疆问题研究是“天时地利人和”多种因素共同影响的结果,是对抗战时期国家对于边疆问题研究的需求的一种积极回应,也是利用哈佛燕京学社这样的学术平台开展国际化高水平研究的一种尝试,更是学校在其办学的内在需要和驱动下逐渐发展和形成的。

02华中大学西南边疆问题研究的主要内容

华中大学的西南边疆问题研究主要包括三个方面是有关西南地区各民族的文献研究,包括历史学、地理学、民族学、文化学等;二是有关西南民族社会的调查研究,包括宗教信仰、衣食住行、娱乐婚丧,以及其他方面的习俗习性等;三是有关西南民族的语言研究,包括发音、语法及语言表达方式等。”[14]

(一)西南地区各民族的文献研究

以包鹭宾和游国恩为首的西南边疆文化研究室,围绕滇西的历史、地理、民族和文化等内容,通过以历史文献查考与实地考察相结合的方式,开展了一系列研究。

包鹭宾及其民家研究

包鹭宾(1899—1944),字渔庄,曾长期兼任华中大学中文系主任,到喜洲后,除仍从事国学研究外,对云南少数民族历史与文化开始感兴趣,并进行了深入的研究,其著作《民家非白国后裔考》详细考证了“民家”的来源以及与“白国”的关系。根据包先生的考证,历史上并不曾有“白国”,“所谓白国,本非实有,乃唐宋白蛮所虚构,哀牢夷者为今摆夷之先世,与唐之乌蛮、白蛮举不相涉,亦即与所谓白国无关”。关于“民家”的起源,包鹭宾认为,“民家也不是自唐至元,在大理建国之族,……民家之名,原非种族之称,其名始于明世,为当地屯戍之军家汉人对其土著夷民之称”,“白国之说,虽出诸白蛮之所假托,然其事究属子虚,故不能因民家为白蛮之后,而谓古有所谓白国,民家为其后裔”。他还进一步判定,如今大理一带之民家,“自明代以后,多中土迁来之汉族,则其事又当别论,非所语于此所谓民家矣”。[15]

包鹭宾的考证经过上世纪50年代开始的口语普查得到证实。当时的口语普查,证明白族的任何一个方言土语中,都没有表示出“民家词为白族的含义。因为白族崇尚白,所以自称“白”,白后面的“子”“尼”表示人的单数,“和”则表示人的复数,两个构词成分结合起来,就成了“白人”“白族”这—完整的概念。[16]因此,1956年大理白族自治州建立时,根据白族人民的意愿,确定族名为白族。

此外,包鹭宾对傣语的调查还证明了白族和摆夷(傣族)分别属于两个不同的民族,自称与他称也有所不同,在语音上分得很清楚。白族称傣族为摆夷。根据地区不同,西双版纳的傣族自称傣仂,德宏傣族自称傣纳。过去傣族称白族为“和”,20世纪50年代改称为“白”。可见,白族和傣族的自称是完全不同的两个读音。这一研究反驳了那些企图把南诏、大理国说成是由泰国建立的完全缺乏根据的推论。

包鹭宾还著有《云南土族之种类及其分布》《说“白人”坟》《释僰》《蒙氏灭南诏说》《白文的产生》诸篇。在华中师范大学时任副校长马敏、包氏三姊妹及前校长王庆生的积极推动下,2005年8月,流失60余年的遗著《包鹭宾学术论著选》由华中师范大学出版社正式出版发行,包鹭宾的女儿将其称之为先生“唯一的、真正的遗产”。[17] 游国恩及其民族文化研究

游国恩(1988—1978),字泽承,1936年辞去山东大学教职,来华中大学受聘为教授兼中文系主任,1942年8月应罗常培邀请到西南联大任教(受聘于北京大学)。[18]游国恩在华中大学工作的时间并不长,却是华中大学西迁前后的重要见证人。在喜洲期间,他与包鹭宾共同创办了“西南边疆文化研究室”,专门从事西南边疆研究,编辑出版了《西南边疆问题研究报告》,罗常培、韦卓民、游国恩、包鹭宾、傅懋勣等著名学者撰写的一批有关大理历史文化的论文均收录其中,对西南边疆问题研究产生了重要影响,如罗常培在《西南边疆问题研究报告》第一期就发表了论文《贡山俅语初探》。[19]

在华中大学期间,受到哈佛燕京学社资助,游国恩的西南边疆研究取得了一系列成果,主要包括《说蛮》(上、下)《火把节考》《南诏用汉文字考》《文献中所见西南民族语言资料》《说洱海》(A historical Study of the Erh—Hai)《西南的古代的各种方言》《云南少数民族国家形成的历史》《云南土著民族的文化》等。1944年,游国恩随海内专家团赴大理“用新法重修大理县志”考察期间,又利用资料写了若干关于西南民族的考察论文,主要包括《夷族令节考》《南诏德化碑校勘记》《白古通考》《韦士官非阴后裔辨》《驳段樊二名不偏讳说》和《跋杨慎滇载记》。[20]游国恩对西南少数民族的语言、历史、文化、古迹研究做出了重要贡献,向世人展现了汉族与当地少数民族共同铸造的中华文明。

(二)许烺光及其西南民族社会调查研究

华中大学诸位教授对西南民族生活方面均有研究,但最集中的还是体现在许烺光(Francis L.K. Hsu)先生代表作之一的《祖荫下:中国乡村的亲属、人格与社会流动》(Under the Ancenstor’s Shadow: Kinship,Personality & Social Mobility in China)上。

作为行为科学家,心理人类学创始人之一的许烺光(1909—1999),[21]是继韦伯、汤因比之后,少数能够在大规模文明社会研究比较中,立下一家之言的大师。1933年,许烺光从沪江大学毕业,获社会学学位,后进入辅仁大学研究所学习。不久便辍学,在北京协和医院从事社会工作。1937年,他考取了中英庚子赔款奖学金,赴英国伦敦经济学院就读人类学,与费孝通同门,师从马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski),1940年获博士学位。许烺光1941年回国后,受费孝通邀请在云南大学任教,先后担任云南大学副教授、教授,在燕京大学与云南大学合作举办的社会学实地调查工作室(又称“魁阁”或“魁星阁”[22])工作。不过,极少有人了解,1941年至1942年,许先生曾在华中大学任教。

1941到1943年间,许烺光在云南大理喜洲小镇田野调查,而《祖荫下》的民族志材料就来源于此。该书详细描述和分析了喜洲以祖先崇拜为主的文化行为方式,试图透视中国文化共性的心理。1941年,许烺光在华中大学执教时做了第一次喜洲调查,后回到云南大学,住在“魁星阁”,并接待了李约瑟(Noel Joseph Terence Montgomery Needham)和林顿(Ralph Linton)。1943年再回喜洲做田野调查。这本书在扉页上写道:谨献给拉尔夫•林顿——我的一位学术前辈”,主要在于这一创作曾受到林顿的心理学研究的影响。虽然许烺光认为自己缺乏心理科学的知识,因此采用了另一种研究方法,“我以人们的行为活动作为向导来研究某种文化传统,而不是采用固定的心理学体系以及这一体系内固定的方法。我采用大众化的名称,而舍弃精神分析学的术语”,[23]但实际上,许烺光还是采用了心理学派“群体人格”的理论来分析喜洲田野观察所获得的民族志资料。在谈到个性形成时,许烺光认为“拉尔夫•林顿对于这一问题的解释看来是唯一可行的”。[24]因此,他“采用‘基本人格结构’和‘身份人格结构’来划分喜洲和中国人的父子、夫妻等家庭和亲属关系,并指出了在喜洲文化下所形成的基本个性类型特征以及地位个性类型”[25]

1943年,受林顿邀请,许烺光赴美工作,先后担任哥伦比亚大学讲师(1944-1945)、康乃尔大学代理助理教授(1945-1947)、西北大学正式助理教授和教授。1957年至1976年,许烺光担任西北大学人类学系主任二十年。此外,许烺光还是迄今为止唯一一位担任过美国人类学协会主席(1977至1978年)的华裔人类学家。1978年,他从西北大学退休后,仍坚持论文写作,笔耕不辍。1983年,许烺光出版了另一本书——《驱逐捣蛋者——魔法、科学与文化》,他将1942年在喜洲镇目睹的村民在一场霍乱中拯救自己的方法,与1975年在香港沙田区观察到的一系列宗教活动进行了比较。[26]

如今看来,“许烺光在西镇(即喜洲,笔者注)的研究是他第一次完整的人类学田野经历,从中获得的丰富材料与他在香港沙田和华北的生活经历一起,构成了他后来走向跨文化比较的中国经验基础,他一生的理论成就都与此有关”。[27]许烺光在华中大学的执教经历不仅对其后来的学术生涯产生了深远影响,而且在西镇期间他还找到了人生的挚爱董一男女士,与其喜结连理。

(三)傅懋勣及其西南民族语言研究

1939年9月,由罗常培推荐,傅懋勣(1911-1988)来华中大学任教。在韦卓民校长、包鹭宾、阴法鲁和王玉哲等人的关爱和撮合下,傅懋勣和徐琳女士在华中大学喜结连理。[28]

傅懋勣一生的研究都与西南边疆少数民族的语言、文化和历史研究有关。[29]1940年,他利用假期调查了昆明附近的倮倮语(即彝语)、么些语(纳西语)和民家语言。1941年8月,为了便于研究西康(今四川西部大凉山一带)彝语,傅懋勣离开华中大学到华西协合大学任副教授,讲授中国语法和少数民族语言,同时在该校中国文化研究所任副研究员。期间,他发表了《维西么些语研究》(分语音、语法和词汇三个部分),这是傅懋勣研究少数民族的又一部学术成果,是我国最早的一部全面研究么些语的专著。[30]

1943年2月,傅懋勣深入西康大凉山调查夷语(即倮倮语,今称彝语)和夷文(今称彝文)。在调查中他发现当地少数民族同胞对国家大事几乎一无所知,便在工作之余向他们宣传抗日,用夷语编了一首《打日本》歌,教他们唱。1943年底,傅懋勣渡金沙江回到云南大理华中大学任副教授,次年2月兼任中文系主任。1945年暑假,他又到云南丽江研究么些象形文字和音节经典,得到连襟马曜的帮助,请了著名的东巴经师和芳解读经文,并购得一批东巴经书。1946年春末,华中大学迁回武昌后,傅懋勣滞留大理,利用这个机会把和芳经师请到家中,继续跟和芳经师研读东巴文。[31]

1946年9月返校后,根据前一年在丽江搜集的材料,傅懋勣撰写了《丽江么些象形文〈古事记〉研究》一书(1948年由华中大学出版)和《释彝文思乡诗兼论其韵律》一文。《古事记》是纳西族东巴经中最著名的一种,傅懋勣用国际音标注出了每篇东巴经的读法,逐字注明意义和语法关系,再译成汉语,并从语言和文字两个方面对经文进行详细的解说,举出了异体字,辨析了古今读音。《丽江么些象形文〈古事记〉研究》有史以来第一次对《古事记》进行了科学的记录,并提供了完整的译文,也成了这部经书写本的第一本研究著作,不仅是研究纳西语和东巴经的一个范本,而且为研究纳西族的历史、文化、民间文学提供了重要资料。

1948年,英国剑桥大学基督学院的毕铿(L.E.R. Pickren)博士到华中大学访问,认识了傅懋勣,并把他的论文送给该院东方语言学系主任夏伦(G.Haloun)教授看。夏伦是研究古代汉语的学者,对彝语和藏缅语族语言的比较研究也很感兴趣。经过他的推荐,傅懋勣赴英国剑桥攻读博士学位,于1950年10月获博士学位,并被选为皇家亚细亚学会会员。博士论文《彝语描写语法》是傅懋勣长期研究彝语的智慧结晶,也是一部构思严谨的学术著作,后被列入剑桥东方学丛书选题计划。[32]

上世纪80年代,傅懋勣应邀赴日本东京外国语大学亚非语言文化研究所访学。在日期间,他整理了上世纪40年代所搜集的文献资料,写成研究纳西文的专著《纳西族图画文字〈白蝙蝠取经记〉研究》(上册),[33]并由日本国立亚非语言文化研究所先后于1981年和1984年出版。该书以20世纪40年代傅先生在云南纳西族地区收集到的《白蝙蝠取经记》手抄本为研究的基础,解释了经书的读法和表示的意义,是傅先生研究纳西族图画文字《白蝙蝠取经记》的重要成果。图画文字在世界诸文字的历史上是一个重要的发展阶段,纳西族东巴文经书中的东巴文是历史上保存下来最完整最丰富的图画文字,对研究文字演变的历史有重要意义。

对于傅懋勣所取得的卓越学术成就,美国著名汉藏语研究专家马提索夫(James A. Matisoff)教授曾予以充分肯定,指出:傅懋勣是20世纪中国最出色的语言学家之一。他对中国少数民族语言的研究和保护做出了巨大贡献。他的贡献体现在学术上和在实际应用两方面。他对众多的语言和方言进行了长期的和艰苦的调查,跻身于当地人的语言文化中。他掌握了彝族和纳西族的神秘而复杂的文字,并会释读、书写他们的表音、图画文字,甚至不亚于他们的经师。如果一种语言没有自己的文字,傅懋勣就会帮助创造一套科学性的,以罗马字母为基础的实用文字。他是中国语言学界先驱之一,把西方语言学理论应用于所研究的中国语言,与此同时他把西方理论和中国传统音韵学结合起来,避免生搬硬套欧洲语言学来处理形态大为不同的东亚语言。”[34]

03华中大学西南边疆问题研究的特点及其价值

尽管西迁至云南的高校不多,但是清华大学、北京大学和南开大学三校迁入昆明后组成的西南联大,先后聘请了顾颉刚、郑天挺、陶云奎、潘光旦、吴晗、邵循正、向达、吴景超、李方桂、李景汉等专家,加上云南大学的费孝通、杨堃、李有义、白寿彝等著名学者,云南已经成了西南边疆问题的研究重镇,而位于大理喜洲的华中大学相关学者与上述两所高校的相关学者互访交流,促进了西南边疆问题研究。

华中大学在喜洲办学跨度八年,办学总时间七年有余。梳理华中大学在喜洲这一边陲小镇办学时期对云南边疆问题的研究,不仅对华中大学的校史研究意义重大,而且对于全面了解近代西南边疆问题研究同样具有重要的价值。

抗日战争时期华中大学所开展的西南边疆问题研究,在哈佛燕京学社的大力支持下,与西南联大等著名高校学者充分交流与合作,形成了华中大学自身的研究特色。

1.以新的视野和研究方法从事地方性问题研究

华中大学西迁期间,哈佛燕京学社对该校的文学院的相关西南边疆问题研究,特别是西南少数民族语言研究提供了资金支持。得到哈佛燕京学社的资助后,华中大学的教授不仅在待遇方面有所提升,并有条件开展田野调查。[35]哈佛燕京学社对于这种民族性的问题研究给予了高度评价。再如,在华中大学短暂工作的许烺光,他从英国留学归国后,把人类学、社会学等新的研究方法与边疆社会调查相结合,产生了具有国际影响力的学术成果。正是这种把本土化、民族性的问题与国际学术潮流中新的研究方法相结合的研究模式,为华中大学开展高水平的西南边疆问题提供了更广阔的舞台。

以傅懋勣为代表的青年学者,通过田野调查和进入华西协合大学工作,为进入欧美顶尖的大学深造奠定了基础。傅懋勣在攻读博士学位期间的研究选题仍然以其在西南工作时期的调查为基础。马提索夫对傅懋勣的博士论文《彝语描写语法》如此评述道,“材料纪录十分仔细和准确,对音位系统和语法具有独特分析,对前人有关著作的总结和引用著作也完整有效,特别是作为第一部彝语现代语法论文具有很重要的历史意义。论文用标准英文写成,是跨文化的杰作”。[36]在上世纪80年代赴日访学期间,傅懋勣著作《纳西族图画文字〈白蝙蝠取经记〉研究》也是运用他在剑桥大学所受的专业训练,研究上述民族语言文字。日本著名语言学家桥本龙太郎在为这部书写的“跋”中说:“傅懋勣博士使用现代描写语言学方法研究迄今很少研究过的语言(指纳西语,即纳西族图画文字所表示的语言),为藏缅语研究打开了新的视野”。[37]可以说,这种将本土化、民族性的问题与国际学术潮流中新的研究方法相结合的研究路子,令傅懋勣一生受用,也是其学术研究的一大特色。

此外,徐嘉瑞、阴法鲁、王玉哲等在华中大学期间,也利用哈佛燕京学社的资金支持,采用新的人文社会科学方法开展相关西南边疆问题研究,后来成为各自领域的杰出学者。

2.以开放的心态,开展卓有成效的学术合作

抗战时期,特别是西迁云南期间,西南联大、云南大学和华中大学的教授之间不仅互动频繁、交往密切,而且开展了大量卓有成效的学术合作。

1944年暑假,西南联大、云南大学和华中大学的一批教授、学者应邀来大理纂修县志,包括罗常培、郑天挺、游国恩、徐嘉瑞、吴乾就、田汝康、郑万钧、吴征镒、冯景兰、孙云铸、李宪之、周定一、李俊昌、王年芳、赵儒林、付素斐、米士、包鹭宾等人。学科涵盖了文史、社会学、人类学、森林、地质、气象、语言等专业。其中,文史组的召集人就是曾在华中大学任教的徐嘉瑞教授。[38]从8月5日至14日,考察组在喜洲进行了10天的活动,主要做了以下几项工作:一是通读喜洲董、尹、谭、杨、杜、严、赵、段氏诸家族谱,考究世居喜洲的各大姓的民族源流和迁徙、繁衍情况;二是遍访喜洲附近的佛寺和庙堂,研究白族独有的本主崇拜以及与佛教密宗的关系;三是对民家人(白族)的语言和民俗进行考察。[39]

参与此次修县志的学者,除了当时在华中大学工作的包鹭宾,还包括游国恩、徐嘉瑞等华大校友,在喜洲期间,考察团还与华中大学林之棠、黄秋浦、卞彭年、肖之的、傅子嘉和韦卓民先生等进行了学术交流。

包鹭宾一生的学识和人品受到同行的尊敬,与各大学的学人都有所交往。他不仅接待来大理修志、讲学的学者、专家,还为来大理考察或学习的学生排忧解难。例如,中央民族大学的石钟健教授,当年还是西南联大历史系的学生,在向达指导下来大理作田野考古,包先生就把他和他的同学徐衍安排在华中大学学生第二宿舍。可以说,石钟健能完成这次考古任务,写出具有里程碑地位的《大理喜洲访碑记》,与包鹭宾教授全家的关心和支持是分不开的。[40] 回应国家需求,服务社会发展

抗日战争时期,大批学者云集云南,不少人赴大理讲学和考古,把考察报告写成专著。1938年11月至1940年6月有中央博物院考古专家吴金鼎、曾昭燏、王介忱率队在大理进行史前文化遗址考古,内容涉及新石器时代、汉、魏晋南北朝、蒙舍诏(唐初)、南诏统一时期(盛唐至晚唐)大理国的文化遗址38处,以及南诏大理国以来的古墓葬17座,并著成《云南苍洱境考古报告》。[41]这是第一份从地质学、考古生物学和古器物学角度,对大理史前文化遗址做科学考察、发掘后写成的考古文献,揭开了近代全面研究南诏文化的序幕。[42]

华中大学师生对于西南边疆问题研究是对国家与时代的一个强有力的回应,也是为满足西南社会迫切需要而采取的主动调整。华中大学专家学者都非常注重田野调查和第一手资料的搜集,把解决西南边疆的历史、地理、语言、文化以及经济建设中所遇到的实际问题与科学研究有机结合起来。除前文所述,华中大学师生除参与了纂修大理县志的工作外,学校一直敞开大门,为来滇西开展实地调查和科学研究的学者提供生活上的便利,从已知文献或所做研究中帮助专家破解难题。

西南边疆文化多元,无论在语言文字、民族习性、地理环境、生活习俗都有其“特殊点”,开展西南边疆问题研究,促进了民族团结,稳定了大后方,推动了全民族抗战。不仅如此,时至今日,前文所述关于大理文化的论著学说都成为世界了解云南、了解大理的重要途径,这些文献资料至今仍然在促进大理文化和喜洲文化的发展与推广,例如徐嘉瑞脱稿于喜洲华中大学的名著《大理古代文化史稿》,[43]许烺光《祖荫下:中国乡村的亲属、人格与社会流动》等,把大理悠久的民族文化弘扬到国内外,引起中外学者对大理的关注。

华中大学开展的西南边疆问题研究,除上文提到的研究特点外,还具有以下作用和价值:

一是为西南边疆问题研究及其后续学术发展奠定了坚实基础。从许烺光等人所从事的研究来看,上世纪上半叶的西南边疆问题研究对“西方现代人类学理论的把握与运用已经到了相当水平”,[44]其在华中大学对于喜洲镇的实地调研对他赴美后的学术研究成果影响深远。如前所述,他一生最重要的学术成果之一《祖荫下:中国乡村的亲属、人格与社会流动》,便主要是基于当年在大理喜洲的田野调查。

费孝通谈及他自己在中国早期社会学所做的贡献时,曾中肯地说,“这些工作如果从科学水准上估价也许并不能认为有重要的贡献,但是从中国社会学的发展上去检讨,确可认为是重要的迈进。他们不是单纯把西洋的理论用适当的中国传统概念加以解释,不是专注重于西洋理论的系统介绍,也不是素白的罗列中国的事实,而是企图用西洋所传来的科学方法和已有的社会理论去观察,及分析中国现实的社会生活,更进一步想对中国社会怎么会有这样的问题提出解释……重要的是他们能从可以证实的现实生活中去求概然的解释,使我们对中国社会有了去认识的兴趣以及继续研究的基础”。[45]这样的评价,对许烺光的研究工作和学术成就也同样是适用的。

傅懋勣也正是通过当年在巴东地区、丽江地区等地的考察,掌握了大量第一手资料,从而成为少数民族语言研究专家,并成为继罗常培之后的语言学科带头人。他于1950年担任中国科学院语言研究所第四组组长,负责少数民族语言文字调查研究。他和著名语言学家罗常培一起领导了中国少数民族语言识别工作,随后组织并领导了全国少数民族语言大调查,为10个少数民族创制了14种文字,对彝语、利波语、纳西语等都有深入的研究,为新中国成立后的少数民族及少数民族语言工作做出了重要贡献。1956年,傅懋勣参与筹备建立了中国科学院少数民族语言研究所,任该所副所长(所长为包尔汉),[46]推动了少数民族语言文字的研究工作。

二是激发了在滇其他高校学者对西南边疆问题研究的兴趣。根据罗常培《从滇池到洱海》(收录在《苍洱之间》)的记述,在1941年秋天游国恩就约罗常培去玩,顺便调查民家的语言和生活状况。1942年,罗常培到喜洲访问了华中大学,看到了游国恩的西南民族论文《说蛮》(上、下)和包鹭宾的《民家非白国后裔考》。[47]罗常培原来是研究语言学的,正是通过与游国恩教授和包鹭宾教授的交流,赴大理等地调查民族语言,进而将语言学与民族学紧密结合进行研究,先后发表了《从语言上论云南民族的分类》《论藏缅族的父子连名制》《再论藏缅族的父子连名制》《三论藏缅族的父子连名制》《从可嘉迁徙的踪迹论客赣方言的关系》等成果。

再如,宋伯胤在《点苍洱海寄哲思》中回顾了自己对于大理的了解,提出这正是源于华中大学游国恩教授。他说,“抗日战争时期,我在昆明西南联大读书。第一次听到‘大理’这个地名,是因游国恩教授在大理华中大学任教并帮当地重修大理县志说到的”。[48]可见,当时的学人开始关注大理,研究大理,华中大学相关教授学者的贡献不小。1950年,宋伯胤随中央民族访问团赴西南少数民族地区调查民族文物,其间,受国家文物局委托调查始凿于南诏时期的剑川石窟,之后该石窟列为国家重点文物保护单位。

三是形成了华中大学“严谨”与“苦干”的科学精神。汪洪亮在评价西南边疆问题研究时,如此评价道:“西南联大的罗常培、闻一多、邢公畹、傅懋勣、高华年、马学良、袁家骅等学者对于西南民族语言的调查研究,陶云逵、马学良、吴泽霖、李景汉、陈序经、陈岱孙等一批著名学者对西南民族历史文化的调查研究,陶云逵、马学良、吴泽霖、傅懋勣等对西南民族宗教的调查研究在边疆学术史上占据了不可取代的地位。”[49]其实,罗常培和傅懋勣二人的西南边疆民族语言研究均是发轫于华中大学西迁期间。除了上述提到的学者,游国恩、包鹭宾、许烺光等人在华中大学所开展的西南边疆问题研究同样不容忽视。西迁期间,华中大学的学者们在开展西南边疆问题研究时逐渐形成了“严谨”和“苦干”的科学精神。1942年1月21日写于喜洲、载于同年10月《旅行杂志》的游国恩文章《说洱海》,编者附有题为《研究学术的态度》的按语,指出游先生在写这篇文章以前不但看了大量的书籍,而且“以明察的眼光,判断传说与书籍之是非真假,故事史迹的考证以外,不盲从,不武断,此种研究态度值得钦佩”。[50]1944年,在参与了纂修大理县志的工作时,包鹭宾不辞辛劳,一方面接待来大理工作的学术同仁,[51]一方面开展大理县志工作,终因负担过重,突患疟疾,救治无效,英年早逝。再如,傅懋勣1940年开始研究纳西语,1945年赴云南丽江调查研究纳西族的语言和文字。先生上世纪80年代在日本访学期间以之作为原始材料,著成《纳西族图画文字〈白蝙蝠取经记〉研究》。由于下足了学术的“苦功”并开展了大量扎实的实地调查研究,华中大学教授们的西南边疆问题研究,不仅弘扬了大理文化,撰写的论著更成为某些学科的“经典”,形成了大理文化发展史上的一个黄金时代。[52]正如罗常培说,在喜洲办学期间,华中大学师生有着一种“平时不求闻达,却独自关起门来苦干”[53]的精神,这与今天华中师范大学“忠诚博雅、朴实刚毅”的精神可谓遥相呼应,一脉相承。潜心学术,不求闻达,这是值得今日学人所珍重的优良传统和品质。

回顾华中大学抗战期间的西南边疆问题研究,不难发现,在抗战这样艰苦的时期,即便是避处大理喜洲这样的边疆小镇,一所大学只要深深地扎根于本土社会,充分吸吮民族文化的养分,就能获得无穷无尽的活力,开展高水平的科学研究。国际化与本土化、全球化与地域化、人类共同知识与民族特殊知识之间并不存在截然的界限,本着求实创新的科学精神,一定能实现二者的良性互动与融合,从而育生出一种新型的文化,为人类文化的发展开辟出新的方向。诚如华中大学校训所言:“立足本土文化,放眼人类文明。”某种意义上,这也正是华中大学抗战期间能在喜洲边陲小镇立足生根、茁壮成长的根本经验之总结。韦卓民先生曾说:“抗日战争中的中国教育是一部史诗,将为中国人民子子孙孙永志不忘。”[54]华中大学在喜洲的岁月,正是这部史诗中的一个篇章,而西南边疆问题研究无疑又是其中浓墨重彩的一笔。

作者

马敏,华中师范大学教授,博士,博士生导师。

吴和林,男,江西武宁人,华中师范大学伍伦贡联合研究院专职副院长。

原文载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2019年第2期。图片来源,网络。原文注脚已删除,为便于读者了解原文引用史料或特别说明之处,正文中用“[1][2][3]”等字样标出。