许渊冲: 我的联大老师与同学们

中国曾经有这样一所大学:

它仅仅存在了8年,被称为“史上最穷”大学,却走出了2位诺贝尔奖获得者、8位“两弹一星”元勋,其中包括杨振宁、李政道、邓稼先、朱光亚等知名校友,它就是西南联大。

这般教育史上的奇迹,和这里的老师们建立起的自由严谨的学风是分不开的。

西南联大没有大楼,却有大师,且大师云集。

联大学子是幸福的:

国文老师是沈从文,英语老师是李赋宁,

物理老师是吴有训,中国通史老师是吴晗……

群星璀璨的西南联大,大师们的名字映照在讲台。

他们是联大教授,也是人生导师。

让我们一起从《许渊冲西南联大日记》中领略这些伟大教师的风采。

茅盾、朱自清

◆1939年1月2日

茅盾

选课之后,下午去三楼大教室听茅盾讲演。茅盾是我久闻大名的作家,他脸很瘦,戴了一副眼镜,穿了件长衫,在朱自清教授的陪同下,来到大教室。朱先生个子低,穿一件咖啡色的长袍,我在小学时就读过他的《背影》,中学时又读到他的《匆匆》,很喜欢“桃花谢了,有再开的时候;燕子去了,有再来的时候”,这些有对仗的句子,并且模仿写过作文,得到老师的好评。这天一下见到两位作家,觉得联大真是名不虚传的大学,在江西很难得到这样的机会。无怪乎三楼教室虽然大,还是挤得座无虚席。

茅盾讲的题目是《一个问题的面面观》。当时汪精卫正从重庆经过昆明飞去越南,向日本人投降。茅盾就结合当时的形势,举磨刀石为例。他说:从磨刀石的观点看来,石头是磨损了,但从刀的观点看来,刀却更锋利了。汪精卫就是只从磨刀石的观点来看,只见抗战消耗国力,所以他认为抗战不能取得胜利,结果他就投降日本了。如果从刀的观点来看,国力却是越打越强,结果一定会取得最后的胜利。

(补记)茅盾讲得深入浅出、明白易懂,但是我却期望他讲些别人讲不出来的新东西,讲些只有大文学家才讲得出来的名言妙语,所以反倒觉得不够满足了。这反映了我入联大时的心理状态,也反映了我当时对人对事的看法和期待。如果要用这个标准来衡量,那茅盾的代表作《子夜》中所写的资本家和工人,也只是一般的典型,并没有多少写得引人入胜的人物或事件。倒是他的文学理论《夜读偶记》中有些见解颇能给人启发。他的翻译理论总结了前人的经验,提出了文学翻译要有文采,要使读者得到和原著读者相似的美感享受,几乎一直得到读者没有异议的认同。

朱自清

朱自清讲大一国文也没有多少惊人之言,但他讲《诗经》“比兴赋”时,说“比”可分以古比今,以仙比俗,以物比人,以艳情比政治,倒是颇有新意。可见对人不能求全责备,因为人无完人,不过对于名人,总得要他与众不同,有超越别人的地方,否则,就是名不副实了。

杨振宁

◆1月4日(星期三,补记)

左一为杨振宁

早上八点之前,我在农校西楼二层对着楼梯口的一个小教室第一排靠窗的扶手椅上坐下,在我旁边坐着一个一看就是绝顶聪明的同学,他就是十八年后第一个得到诺贝尔物理学奖的中国人杨振宁。我当时虽然觉得他与众不同,但也没有料到他后来会取得震惊全国、压倒西方大科学家的成就。其实现在回想起来,他当时已经流露出超越常人的才华。他喜欢提问,这表示他的好奇心强,而好奇是创造发明的前奏;他能注意到异常现象,如英文过去分词前用be一般表示被动,他却能发现别人没发现的例外;他效率高,考试时别人花两小时做不完的题目,他只用一小时就交头卷,并且得最高分,我在《追忆逝水年华》中有关于他的描写:

右边坐的一个同学眉清目秀,脸颊白里透红,眉宇之间流露出一股英气,眼睛里时时闪烁出锋芒。他穿的学生装显得太紧,因为他的身体正在发育,他的智力又太发达,仿佛要冲破衣服的束缚。他穿的大头皮鞋显得太松,似乎预示着他的前程远大,脚下要走的路还很长。一问之下,才知道他叫杨振宁,刚十六岁,比我还小一岁呢。

叶公超

◆9月12日(星期四)

叶公超

关于我们的老师,我也有一段描写:“老师来了,他穿一件灰色大衣,里面是一套灰色西装,再里面是一件灰色夹克,脖子上还围了一条灰色围巾,仿佛是把灰蒙蒙的北国风光带到四季如春的昆明来了。”他一进来,就问我们上什么课?

我要在杨振宁面前露一手,抢先用英语回答。老师也用英语说:他是代柳无忌教授来上课的。后来才知道他是联大外文系主任叶公超教授。早在美国求学时代,他已经出版了一本英文诗集,得到美国桂冠诗人弗洛斯特赏识;后来他去英国剑桥大学深造,又和英国桂冠诗人艾略特(又译爱利恶德)时相过从,是第一个把艾略特介绍到中国来的学者。《叶公超散文集》220页还引用了艾略特的话说:一个人写诗,一定要表现文化的素质,如果只是表现个人才气,结果一定很有限!

叶先生二十三岁回国,就在清华、北大任教,也许是我国最年轻的教授。他在清华教过钱钟书大一英文课,用的教材是奥斯汀的《傲慢与偏见》,他曾挖苦才华过人的钱钟书说:“你不该来清华,应该去牛津”。叶先生讲课时说中文多,说英文少;问得多,讲得少;从不表扬,时常批评。他讲《荒凉的春天》时,杨振宁问他:“有的过去分词前用be,为什么不表示被动?”这个问题说明杨振宁能注意异常现象,已经是打破宇称守恒定律,获得诺贝尔奖的先声,但叶先生却没有慧眼识英才,缺少先见之明,不但没有回答,反而问他Gone are the days 为什么用are不用have? 杨振宁以后有问题都不直接问他,而要我转达了。叶先生常要学生朗读课文,学生才念一句,他能说出学生是哪省人。学生念得太慢,他就冷嘲热讽,叫人哭笑不得。有一次叫我念《人生的目的》,我念得非常流利,满以为不会挨骂了。不料他却问我:你读得这么快干什么?你说生活的目的到底是什么?生活的目的在下一段。我答不出,他就批评我只重形式,不重内容。这对我是一个很好的教训。

叶先生对别人很严,考试要求很高,分数给得很紧。一小时考五十个词汇,造五个句子,答五个问题,还要写一篇英文短文。杨振宁考第一,才得80分;我考第二,只得79分。而杨振宁物理考100,微积分99,是全校成绩最好的学生。

(补记)对叶先生的评价有高有低:高的如赵罗蕤,低的如季羡林。现在看来,他教文学理论得到好评较多;教普通英语,可能他认为是大材小用,就不认真卖力了。不过说到底,学习是学生自己的事,会学习的人,有成就的人总是善于学习别人长处的。如果一个人能把别人的长处集中到自己身上,一定会从人中人成为人上人。

◆10月2日(星期一)

今天开始注册选课,地点在昆中北院9号教室,到场指导选课的老师是叶公超和吴宓两位先生。叶先生是北大外文系主任,教过我一学期大一英文,他穿灰色西服,坐在一把扶手椅上签字盖章。吴先生是清华外文系代主任,我听过他在昆华工校讲翻译,记得他说过翻译不但要翻表面的词义还要译出文内的含义。今天他穿蓝色长衫,站在叶先生旁边进行具体指导。

钱钟书、张佛泉

◆3月31日(星期五)

钱钟书

(英文日记,后译中文。)大一下学期开始了。今天初次上钱钟书先生的B组大一英文课。钱先生是一位著名的教授,他面带笑容,态度谦虚,讲话很有趣味,英语说得很好,听起来仿佛是一个英国人。我很高兴能有一位这样好的老师。

政治学改由张佛泉教授主讲,他也讲得比上学期的浦薛风教授更有条理,和我们讨论政治问题,先讨论一个,谈完了再换个题目,这是一种很好的教学方法。

(补记)这是我第一次上钱先生课的实录。现在看来,当时的观察力非常肤浅,表达力也一般。回忆起来,钱先生给我的最初印象是太年轻了,只比我大十岁,还不到我中学英文老师的年龄呢。他穿一身浅咖啡色的西服,黑色皮鞋,戴一副宽边的玳瑁眼镜,显示了他才华的广度和学识的深度。他快步走上讲台,两手放在讲台两侧,右腿直立,左腿略弯,足尖点地,这个形象已经显示了他独立不羁的英姿:两手支撑讲坛,说明左右开弓,中西文化无不在其掌握之中;足尖点地,大有一览众山小之气概。他面带笑容,但这并不是表示谦虚谨慎,而是看遍天下,已知天高地厚,觉得不过如此,于是露出了万水千山只等闲,三军过后尽开颜的风度了。

钱先生教的是B组,第一次上课先讲标准英语和美国英语的异同。记得他举的例子是answer和command,美国音接近中文的“恩说”和“康曼德”,伦敦音却接近“昂说”和“康茫德”(中文是我注的)。但我听惯了美国音,反而觉得英国音做作、别扭,不如美国音自然、好听。可见标准往往是因人而异的。钱先生讲的第一课是《一对啄木鸟》,原文是一篇比较枯燥的科学作品,钱先生却绘声绘色,讲成了一篇有趣的文学小品。他分析字义也很精辟扼要,如讲leaves 和foliage的分别,他说前者是指一片一片的树叶,后者是指整体。真是一语中的,以少胜多。

教A组的是清华外文系主任陈福田教授,教C组的是北大教授潘家洵先生。陈先生是美国华侨,说一口流利的美国英语,说得比美国教授还更快,所以当时联大师生听惯了的是美国音,对钱先生的标准伦敦英语反而觉得陌生。潘先生是易卜生戏剧的译者,我在中学时已闻其名,到联大后在窗外听他用中文解释英语,如把Bridge(桥牌)译成“不立志”,音义两通,令人叫绝,在联大最受学生欢迎。而钱先生上课从不讲汉语,但他的英文妙语惊人。

我来联大,可以学陈先生的日常用语,钱先生的高级英文,潘先生的翻译技巧,真是兼容并包,各取其长了。陈先生班上主要是外文系的学生,钱先生班上却有理工学院的天才,如理学院的状元杨振宁、工学院的状元张燮,后来杨振宁不知道为什么调到北大外文系主任叶公超先生班上,和我同一组了,这也是生活中的无巧不成书吧。潘先生班上主要是师范生,未来的灵魂工程师。我报考联大时,第一志愿是外文系,第二志愿是师范学院英语系。现在两个志愿都可得到实现,可以说是意外又意中了。

闻一多

◆5月25日(星期四)

闻一多

第四堂课闻一多先生在三楼大教室讲《诗经》,他看起来比朱自清先生年纪大,但身体更高,声音也更洪亮,用现代的白话解释古代的白话,非常清楚。

陈寅恪

◆10月27日(星期五)

陈寅恪

上午在昆中北院1号教室旁听陈寅恪先生的“南北朝隋唐史研究”。陈先生是江西人,去年英国牛津大学请他去讲学,因为战争爆发就没有去。他讲课时两眼时常闭上,一只手放在椅子背后,一只放在膝头,有时忽然放声大笑。他的课每周只有两小时,但他只讲一个钟头,而且两周只来一次,因为研究生课注重课外阅读。他说图书馆无书可读,只好沉思默想,这时大笑一阵。他说同学有问题可以问他,如答不出,就说不知道。中学老师这样说要被赶走了。但大学教授如果什么问题都答得出,那还需要研究做什么?这时大笑。他又说问题不可太幼稚,如狮子项下铃谁解得?解铃自然还是系铃人了。这时他又大笑。问题也不可以太大,如见帆动,问心动不动?这是唯心唯物的大问题,回答不可能精。最好能提短小精悍,承上启下的关键问题,如杨贵妃就是唐史的一个关键,因为“玉颜自古关兴废”嘛。最后他说:专问答不讲解,中国大学还行不通,所以他每两周讲一次,讲的材料不是正史,而是稗官野史之类。陈先生讲得有味。无怪乎“目中无人”的刘文典先生只佩服他一个人了。

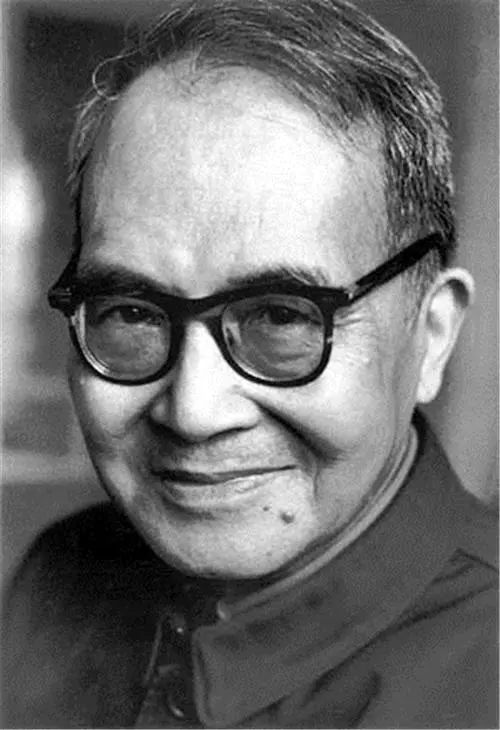

作者:许渊冲

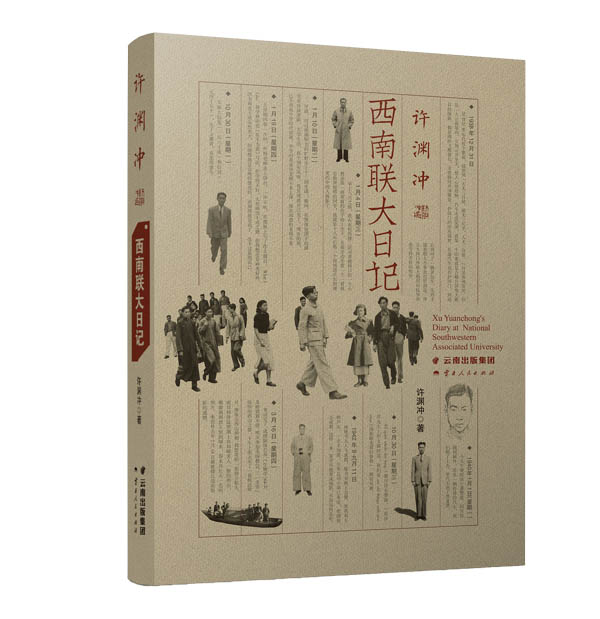

本文主体内容摘自

《许渊冲西南联大日记》

文中部分文字有删改 部分图片来源于网络

出品:云南人民出版社

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者单位和本人。