美籍学者赵浩生:我是怎么决定回中国的?

【本刊讯】香港《文汇报》十二月十八日至二十二日,连续刊登美籍中国学者赵浩生向纽约华侨作的回国观光演讲,题目是《我是怎么决定回中国的?》,全文如下:

美籍中国学者赵浩生夫妇,今年五月初到中国旅行,历时五十二天,足迹遍及大江南北。赵浩生教授返美后,曾与一群留美中国朋友谈此行观感,其谈话记录曾以“中国归来答客问”为题,在报上发表,很受读者欢迎。本月九日,赵浩生教授又应纽约华埠侨胞邀请,作了一次专题演讲,题目为《我是怎么决定回中国的?》,通篇充满着热爱祖国的真挚感情,听众极为感动。赵浩生教授在纽约华埠的演讲全文如下:

今天我讲的题目是:《我是怎么决定回中国的?》这个问题很容易回答,我有说不尽的理由,但是一千句一万句话并作一句话,就是:我是一个中国人。

我是一九四八年离开中国到日本去的。第二年,中国解放了,那时我的感觉,象一个断了线的风筝,四顾茫茫,因为我也象所有在国民党教育下的中国人一样,自小就养成了一种恐共病,我不敢回去,只希望能找到一个暂时能安身立命的地方,我就想法子到这个金元王国来念书。

我们出国的人,都经过两个永远忘不了的恶梦,一个就是在国内领护照的时候,被国民党政府折磨得死去活来;第二个就是到美国大使馆申请签证的时候,被美国人象罪犯一样的审问、调查。他们把每个中国人都看作共产党、叫化子、走私犯、毒品犯。当然,外国人敢这么侮辱中国人,完全是因为他们看不起“国民党政府”的缘故。但是这个被外国人看不起的“政府”,却最会折磨自己的同胞。

经过千辛万苦,到了美国,中国人在美国受歧视的情况,象租房子、找工作、做生意、办居留手续,真是一把鼻涕一把泪,大家都受过这样的折磨;再加上每个人在不同环境中所受的不同的委曲,实在是一言难尽,今天我只愿提出一件我自己的经历来说给大家听听,因为这件事给我的刺激太深了。

我是一九五二年到美国的,那时候朝鲜战争还没有完,美国充满反华空气。我在美国中西部一个小城里念书。有一天我从学校到街上去买东西,路上碰见几个孩子带着一条大狼狗在街上玩儿,他们看见我来了,就大声对那条狼狗吆喝着:“去咬那个中国佬!”那条狗就向我扑过来,我赶紧拾起一块大石头打过去,狗没扑着我,我又拾起一块石头握在手里,狗被吓着了,汪汪地大叫,孩子们哈哈大笑,我就在这狗叫人笑的情况下手里握着石头走过去。

这时候,我一身的冷汗,满眼的泪水,满腔的热血沸腾,这一刹那,我才真正的感受到:一个没有强大祖国支持的华侨,是多么屈辱、危险、孤零!

当然,这只是一个意外,事后想想,我并不恨那几个孩子。我相信那几个孩子也不是生下来就恨中国人,而是受当时美国政府的反华政策的影响。而美国政府的反华政策是怎么来的呢?主要的是“国民党政府”和极少数反共的美国人勾结起来造成的。

中国大陆解放以后,国民党就不择手段的对美国人宣传中国共产党领导下的政府是洪水猛兽,在国内杀了多少人,在国外怎么进行颠覆工作。我们以朝鲜战争作例子,明明是因为美国军队打到鸭绿江边快要进入东北的时候,中国人民志愿军才被迫出来抗美援朝保家卫国,这是抗日战争后最伟大的一次爱国战争,但国民常和少数反动的美国人却告诉美国人民说,这是中国共产党要“赤化”远东的第一步。第二步就是缅甸,接下去就是泰国、越南、菲律宾、印尼,不久就会到夏威夷、旧金山,这种“赤化”和“黄祸”的宣传把很多善良的美国人都吓住了。

国民党这样不择手段的宣传反共的目的是非常卑鄙的,就是把中共说得越凶,美国人越怕,越愿帮助他们反攻大陆。这就是古往今来中国人所最不齿的“告洋状”行为。那几个美国孩子叫他们的狗咬我,以及美国华侨所受的更多更多的痛苦,都是这种“告洋状”的结果。

美国人因为受到这种欺骗宣传而反华,有些敢站出来说实话的美国人,也同样受到迫害,被反共参议员麦卡锡调查戴上红帽子的外交官和学生也不知道有多少。

在这种情形下,华侨的处境就更苦了。

当时在若干美国人的眼中已经形成了两个中国。一个是新生独立,敢站起来保家卫国因而被他们仇视的大陆上的中国,一个是早就被骂作“贪污无能”,但抱着美援不放因而被轻视的国民党中国。被仇视的中国人,他们不敢欺负,被轻视的中国人,他们就随便欺负,因为他们知道,国民党政府不但不会保护华侨,有时甚至帮他们来迫害华侨。美国华侨这二十几年中所过的,就是这种内外受欺、无依无靠、逆来顺受、自生自灭的生活。

我们在美国受这样的洋罪难道不想家吗?想呀!在外国的中国人,不论生活好坏,没有一个不想家的,但是,因为我们住在一个反共的国家,看到的反共宣传都把中国说得象个人间地狱,我们想,而不敢说,想,而不敢回去。

因为不能回家,就只好在美国生根发展,为了不愿再受国民党的气,不少人改变身份作了永久居民或是入了美国籍。

中国解放以后的头几年,也有人真正希望着国民党政府能“反攻大陆”,但是,慢慢的,反攻大陆的梦想破灭了。

国民党也想尽方法向华侨宣传说:台湾就是祖国。一九六六年我们全家也到台湾去旅行了一次,台湾确实是一个宝岛,山清水秀而且充满着中国的人情味。我们在那儿玩了三天,当我们坐上飞机到香港去的时候,我的小儿子问我:“爸爸,这就是中国吗?你不是说中国大得很吗?”我告诉他:“这不是整个的中国,这只是中国的一省。”然后我指着飞机下面的中国海岸线对他说:“你看,那白云彩底下的一个大陆,都是中国。在这个中国大陆上,有长江、黄河、万里长城,住着七亿多跟你爸爸和你长得一样的中国人。”我告诉他:“爸爸是在那里生长的,你的爷爷、奶奶和所有的亲戚都还住在那儿……”他天真地问我:“咱们为什么不回去看他们呢?”我告诉他:“现在还不能,总有一天总有一天,我们会回去的。”

这二十多年,国民党政府和少数美国政客勾结在一起,想尽办法孤立中国,诬蔑新中国,强逼着大陆以外的中国人,强逼着美国和全世界的人不承认大陆的新中国是真正的中国。但是不论是美国和全世界任何地方的华侨,不论是在台湾的大陆人和在台湾的本地人,大家心里都清清楚楚地知道,哪一个是真中国,哪一个是假中国。

新中国进步的真象也慢慢的传出来了,特别是中国第一次试验原子弹的消息传到美国的时候,不论是亲共、反共、疑共的中国人,没有一个不从心底感到高兴的。

这个炸弹也炸醒了不少美国人,他们开始感觉到,他们孤立中国大陆的政策失败了,中国越被孤立越强大,同时被他们扶持的国民党政权,慢慢成了个外交的包袱。他们发觉这个自欺欺人的政策行不通了,就开始想法子抛掉国民党政权,搞“台湾独立”、“两个中国”、“一中一台”、“一个中国两个政府”等把戏。后来因为越战情况越来越坏,美国当局才进一步觉悟到,要建立远东和平,非跟中国打交道不可,他们虽然并没有完全放弃“两个中国”的梦想,但是慢慢的开始缓和对中国的封锁。

一九七一年暑假,我们全家到法国,这是我们所到的第一个和新中国建立外交关系的国家。新中国成立二十三年,在巴黎我第一次看到新中国的国旗和大使馆,心里非常激动。

后来我们在巴黎看了一个中国电影——红旗渠。红旗渠是描写河南林县人民以愚公移山的精神,开山引水改造大自然的故事。我是河南人,我知道林县多干、多穷、多苦,当我看见林县人民凭着他们的两只手,经过十年苦斗,建成一条一千五百公里的渠道,放水的时候,我实在忍不住自己的热泪滚滚。新中国有这种自力更生、艰苦奋斗的精神,来改造林县,一定也可以改造全中国。这是我二十多年来第一次看到祖国跟我的老家新生的面貌,我感到这许多年来积下的恐共病,被红旗渠的水和我自己的眼泪冲洗得干干净净。这时候我下定决心一定要想法子回去看看。

就是我们在巴黎的时候,忽然听到基辛格秘密访问中国的消息。这个消息给海外华侨带来的兴奋,就象抗战期间在沦陷区的中国人听见日本投降的消息一样,大家的感觉是:“天亮了!”“天亮了!”

接着,中国恢复了在联合国的席位,全世界的人也感到“天亮了!”尼克松总统访问中国的时候,所有的美国人,所有的美国华侨,都同样兴奋的盯着电视机,看这个大新闻。在中美双方发表的上海公报里说:“中美两国关系走向正常化,是符合所有国家的利益的。”被欺骗了二十多年的美国人,也感到是:“天亮了!”在这个公报里,中国指出,“中华人民共和国是中国的唯一合法政府,台湾是中国的一个省,……解放台湾是中国的内政……。”美国方面也同样声明:“在台湾海峡两边所有的中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。”台湾的一千六百万中国人,他们虽然不敢公开的说,但是心里也感到是:“天亮了。”只有那一个希望在美国的扶持下,永远父传子、子传孙,永远做小皇帝的人,才感到是天黑了。

天亮了,我感到迫不及待的要回中国去看我的亲人,但是我已经有二十多年没跟家里通信,原因是怕我以前作过新闻记者,现在又住在美国,我怕中国政府会认为我是反动派,同时又怕给大陆写信,美国人会把我看成共产党,会影响我在美国的生活,现在等了二十多年,有回家的希望了,可是我不知道家在那儿,所以我安排回中国的第一步,就是先找我大陆上的亲人。

我用二十多年前的旧地址给老家写了一封信,信封上写着我父亲和三个弟弟的名子,又在括弧中注明:任何赵家的亲友。没想到一个月后就接到弟弟的回信,说:“父亲去世,母亲健在”,他们三个人都已结婚生子,都在家乡工作,希望我赶快回去看看。

离家二十多年,得到这封家书真是高兴得没法子形容,马上就开始办申请回国手续。今年三月间,我在加拿大中国大使馆拿到签证,五月八日上午十一点钟,带着满腔的兴奋,满头的白发,跟着与我结婚二十年但还没有进过赵家门的老伴经过罗湖桥,走向红旗招展的第一个中国城市深圳。

进入中国国境,第一个最引起我的注意的,就是当我们坐在外国旅客中间等着办入境手续的时候,我发现那些外国人都是一个个笑呵呵的规规矩矩的坐在那儿,完全象作客的样子,同时他们多半会说中国话,跟中国的工作人员谈话,态度非常客气。这不禁使我想起解放前那些“洋大人”在中国的神气,他们现在在台湾还是那副神气,但是在中国大陆,情形完全变了,洋人不是主人,洋人是来作客了;我的感受并不是出气或过瘾,而是觉得这才是正常的。

从深圳到广州的火车,有冷气,有茶,有大玻璃窗和可以转动的沙发椅,更加上初踏上祖国土地时的高兴的心情,看着窗户外头的树林稻田,差不多想把这锦绣河山吃下去。

五月八号下午到了广州,这是孙中山先生领导的国民革命的发源地,也是毛主席办“农民讲习所”最初训练革命干部的地方。这个讲习所旧址门口的牌坊上题着四个字:“星火燎原”,这可以说明广州在中国革命史上发生的作用。这是我们第一次到广州,这里的风景真太美了,站在镇海楼上往四面看,越秀山、珠江桥、黄花岗……真是山川壮丽钟灵毓秀,难怪广州出了这么多爱国志士、革命英雄。今天,广州市到处都是绿林,到处都是新建的大厦,充满欣欣向荣的生命力。

第二站是韶山。我们从广州坐京广路火车往北走,经过毛主席老家湖南韶山长沙。韶山是毛主席的故乡,现在成了革命的圣地,文化大革命期间,成千成万的红卫兵,从全国步行到这里来串连,他们要“走毛主席走过的路”,我们也是以非常虔敬的心情,希望从这里的山川草木人文地理中找到一些感受,从而了解是什么因素启发了毛泽东的革命思想,而这个思想最后变成了四分之一人类的现实。

韶山,是湖南最穷最苦的地方,有一首民谣形容那里的情况说:“农民头上三把刀:税多、租重、利息高;农民眼前三条路:逃荒、讨饭、坐监牢。”毛主席就是在这么一个地方生长,他的革命思想也就是在这么一种环境中孕育的。

火车在信阳车站停下来的时候,我们刚走出来,就听见有人又哭又叫的喊着:“大哥,大哥,……”接着就看见一个背着旅行袋的人跑过来,我虽然不认识他的脸,但是我知道,一定是我的小弟弟更生,我离开家的时候他才九岁。我也叫着他的名子跑过去,我们兄弟见面了,我介绍太太跟他认识,三个人都激动得哭起来,火车上的乘客和车站上的人看见这个场面都替我们高兴得不得了。从信阳到息县,我记得要走两天,而且路上还有土匪,现在有了笔直的柏油路,两旁都是大树,我们坐汽车只用了两个半钟头。

快到的时候,弟弟指着远远的一片灯光告诉我:“你看,那就是息县!”我没想到息县有了电灯。弟弟又指着公路两旁一大片一大片的房子告诉我,这是水泥工厂、化肥工厂、麻袋工厂,“工厂”这两个字当我在息县念小学的时候,只是在教科书里介绍上海、天津时的插图中看见过,今天息县竟有了这么多工厂,实在是想不到的事。

息县县城也完全变了,以前我们住的都是土坯麦草房子,现在到处都可以看到水泥红砖的楼房。

最让我们高兴的,当然是跟我的七十多岁的老母亲见面的一刹那。二十八年不见,我只叫了一声“妈!”除了流泪以外,就再也说不出第二句话来。她老人家虽然老了,但精神很好,介绍媳妇跟她见面时,我们要给她磕个头,她拦着我们说:“这是新中国,不兴这个规矩了。”

我的三个弟弟,弟媳妇,侄子侄女,所有的亲戚都见面了,我们在一块儿吃团圆饭,听亲戚们说这二十多年的变化的时候,我问母亲:“妈呀!我们是不是在作梦?”她老人家说:“这不是作梦,这比作梦还要好啊!”

她老人家说得很对,我的老家是河南、湖北、安徽三省的交界的一个小县城,有人形容这个县城说:“要是你在东城门外摔个跟斗,你要在西城门外拾帽子。”解放以前,息县受尽了水、旱、蝗、汤之灾(蝗,是蝗虫,汤是当年国民党的战区司令汤恩伯),简直穷苦得不成样子,今天的情况,都是我作梦也想不到的,除了电灯,工厂,到处都是新房子以外,革命委员会的负责人还告诉我,解放以后,全县的耕地增加了五六倍,以前全县没有一所中学,今天,每个大集镇都有了。这位负责同志问我这次回家的感想如何,我对他说:“我老了,可是息县年轻了。”

我们回去的消息,几个月以前就传遍了县城,大家听说我们回来了,都来看我这个在美帝的地方住了二十多年的本地孩子和我的日本太太,成千上万的人都出来看我们,对我们亲热的不得了。我们看到这些乡亲,男女老少没有一个不是健康、愉快,穿得整整齐齐的,这跟二十六年前的息县,完全是两个世界,那时候,大多数的息县人,都是面黄饥瘦,衣不蔽体,五六岁的男女小孩,根本没有衣裳穿,今天的情况真象我母亲说的,“比作梦还要好!”

我们在老家住了两天,走的时候,母亲真舍不得,我们告诉她,从现在起,我们要年年回来,而且明年一定把她的孙子、孙女也带回来,她老人家听了很高兴。

走的时候,我的两个弟弟,又陪我们到信阳,上火车以前,我们叙了好几个钟头的家常,后来他们又到北京跟我们一块儿住了两天。

从老家,我们到郑州、安阳、林县的红旗渠、北京和北京附近的沙石峪、遵化,然后经过济南到南京、上海、杭州,又回到广州,这一路看的,听的,就是说几天几夜也说不完。回到美国以后,我写了些报道,大家也许都看到了,所以我不愿意在这里多说,我只想提出几点最重要的感想,跟大家报告报告。

第一:今天中国一切的进步,完全是自力更生的结果,既不靠外国机器,也不靠外国资金。

目前中国的经济是从重工业的机器到香烟、火柴都是中国自己作的,我们在北方各省参观的时候,好久不下雨,但是因为各地都有水利工程,不论旱涝,中国农民再不会逃荒,卖孩子,吃草根、树皮了。不但外国人,连老天爷也控制不住中国人的命运了。

第二:公社制度已经在中国根深蒂固,完全解决了中国人穿衣吃饭的问题。这二十多年来,我们在外国听到的最歪曲的反共宣传就是关于公社制度。我们对公社两个字感到非常可怕。但是,我回去看了以后才发现公社制度只是一种劳动的组织,每个公社的工作大队是由许多家庭单位组成,并不是“夫妻分住在男女宿舍,孩子进托儿所,老人进养老院,妻子离散,不认父母”。在公社制度下,小家庭非常幸福,老人更被看为家庭之宝,跟儿子媳妇住在一块,抱孙子,管家事,尽享天伦之乐。我母亲就和我的大弟弟一家住在一块儿。无依无靠的老人由国家照顾。

在旧中国,大家都穷得自己顾不了自己,有时候为自己而对别人残酷。今天每个中国人都不愁吃穿,人情味比以前更重了。

第三:我发现每个中国人都充满自尊、自信。中国的外交政策是不称霸,但在国际上再没有一个国家敢轻视中国了。我离开中国二十多年,拿新中国跟旧中国比,我感到样样都比以前好,同时我们也相信,将来样样也一定比现在好,全中国的人都有这个信心。

我今天讲的题目是“我是怎么决定回中国的?”我已经用一句话回答,那就是:“因为我是一个中国人。”现在我从祖国回来了,倘若大家也要我用一句话来说明我的感想,我的回答就是我母亲说的:“比作梦还要好!”这句话足以说明一切,这句话可以把华盛顿和台北过去二十多年来用了几十亿美金所作的反共宣传一扫而光。

今天中美两国关系正在迅速改善。最近一次的中美联合公报说:“双方满意的注意到,在北京和华盛顿的联络处正在顺利的行使其职能,双方商定,应该继续扩大联络处的工作范围。”同时,“美国方面重申,美国认识到在台湾海峡两边所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。”这一切都说明中美两国的正式建交只是时间的问题了。

中美正式建交后对华侨的影响如何,我们可以从中国恢复联合国席位后的情况看出来。今天,在联合国,不但再没有人敢看不起中国职员,而且中文已经成为正式的工作语言。中国代表团到后,不但中国职员在人事上没有更动,反而是增加了很多人。代表团对中国职员一视同仁,最好的例子是:国民党时代庆祝“双十”节的时候,只有跟国民党政府有关系的人接到请帖,这两年,所有中国职员在十月一号,都被请到代表团去参加国庆。

我也到过跟中国建交最早的英国、法国、日本,发现当地华侨没有一个不是从心里感到高兴的。过去一百多年来,华侨受的侮辱和损害实在太多了,谁不希望有个独立、强大、受人尊敬的祖国,使自己可以以做中国人为荣呢?

今天我们在美国的华侨,为祖国,为自己,都应该尽一切努力,促成中国的统一,促进中美的友好,加速中美关系的正常化。也许因为我们每个人的移民身份不同,也许因为你还拿着国民党政府的护照,还有父母家人在台湾,不敢公开说话,公开活动,更不敢回中国去看看。也许你还抱着恐共、反共、疑共的心理,这都没有关系,但是我希望大家都能毫无成见的听听回过中国的人的报告,放眼看看世界大势。

孙中山先生说得好:“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。”今天,满清皇帝已经被推翻了六十二年了,居然还有那么一个自称为“正统”的中国的当政者,要把他的皇位传给儿子,这个政权还有什么前途呢?就是对这个政权“忠贞”的人,现在也应该想想了。你跟着他们从中国大陆逃出来,已经对他忠贞了二十四年了,可以说是仁至义尽,你真的甘心要伺候了老子,再伺候他儿子,最后为他陪葬吗?

中国一定会统一,中美不久一定要正常化,我们一定要尽一切力量促成这个局面早一天的到来。现在离圣诞节和新年只有三个星期了,我要在这里敬祝各位侨胞圣诞快乐,新年如意。迎接着一九七四年新年的到来,让我们在这个新年和新的环境中,作个堂堂正正的中国人,作个奉公守法的华侨。

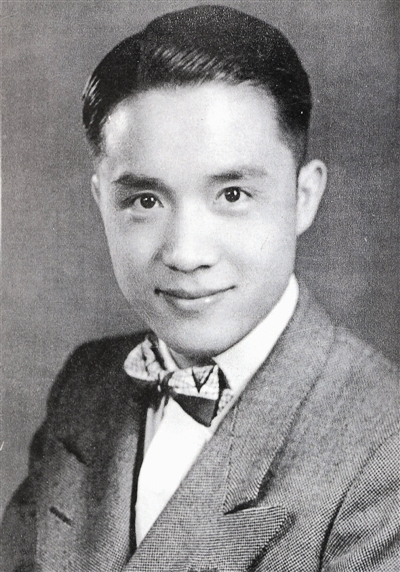

作者简介:

赵浩生,著名美籍华裔学者、著名新闻记者、社会活动家。1920年生于河南息县,9岁离家到开封读书。1938年,胸怀报国之志的赵浩生初中刚毕业即回到息县任教,担任抗敌训练班教师积极宣传抗日救国,并于当年在武汉发表长篇通讯《是种子,不是死尸》。之后选择了记者这个“无冕之王”的职业,到上海、南京、重庆等地任新闻记者。抗战胜利后他任《中央日报》社记者,上海《东南日报》驻南京特派员和驻日本特派员。1952年赴美深造后执教于美国耶鲁大学。1973年,赵浩生先生第一次回国,曾撰写了大量充满爱国热情的文章,激起海风华侨、华人的爱国热忱与祖国认同回归的热潮。25年来,赵浩生往返中美间已有76次,每年在中国有半年的逗留,除推动中美各项交流合作外,并任郑州大学、河南大学、山东大学、武汉大学、黑龙江大学、深圳大学、北京外国语大学、暨南大学荣誉或客座教授。

备注:

在抗战八年中,赵浩生既读书,又从事抗日宣传活动,奔走于西南数省,他还因肺炎到西北治疗休养,可以说足迹纵贯非沦陷区的南北。抗战时期吴祖光创作出中国第一部抗日题材的多幕话剧《凤凰城》,讴歌东北抗日英雄苗可秀。赵浩生随即与他的宣传伙伴们排演了这部话剧,他扮演剧中人、把许多青年导向爱国之途。 ”这是笔者第二次听赵浩生唱歌,和第一次他唱《我的家在东北松花江上》一样,都是感叹山河破碎的忧患之歌。或许这样的歌曲最能寄托人们对民族强盛的渴想,对金瓯完全的祈盼,对桑梓故里的眷恋,也最能激起国人奋起反击侵略者,收复失地的悲怆热血……

赵浩生当时还告诉笔者,这首主题歌随着《凤凰城》的四处上演,传唱祖国大江南北,成为当年和《我的家在东北松花江上》一样流行的爱国歌曲。他当时身在偏远边陲云南,亦曾排练演出《凤凰城》,就是最好的例证。“

赵浩生正在云南从事抗日宣传,他看到剧本之后,亦赶排了这部生动感人的剧作,并在剧中饰演了校长王卓然一角。

原载《参考消息》,出版日期:1973.12.31~1974.01.02

云之南华人频道

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者本人。