台湾云南籍作家师琼瑜的作品介绍

師瓊瑜

作家,一九六八年出生於中壢雲南村,後舉家遷往山明水秀東海岸。

父親曾為滇緬戰區游擊隊副司令,民國五十一年起定居於台灣,從小在雲南人的圈子裡成長,父執輩所傳述的記憶及生活經驗,從第一本小說開始便深深地影響著往後的文學創作。

從事過媒體工作約十載,歷經烽火愛爾蘭及柬埔寨內戰的採訪洗禮,並與跨國媒體如Discovery、英國獨立電視台等合作拍攝紀錄片。

曾任教於文化大學中文系文藝創作組六年,教授旅行文學、愛爾蘭文學、小說及散文創作。曾獲時報文學獎、聯合文學小說新人獎。著有短篇小說集《秋天的婚禮》,長篇小說《假面娃娃》,散文集《離家出走》、《寂靜之聲》,旅行文學《摩托車遊歐洲》等書。

三十歲之前走過歐美十餘國,三十歲之後足跡逐漸轉往亞洲古老文明的國度。小說、散文、評論散見報章雜誌。

《秋天的婚禮》

作者以單純凝斂的筆法,寫盡充滿鬼魅傳說的山花、老兵、浪蕩子、異國情鴛所交織而成的人間傳奇,赤裸裸勾勒近乎原始的人性底蘊;如清瑩的幽光,呈現簡潔沉靜的小說功力。

新版序

緩慢的哀傷

幾年前,母親和父親到台北來探望我的時候,曾經跟我提起一個在我三歲時候發生的趣事,這件三十幾年來我從未聽聞的事件,後來影像清晰地一直留在我的腦海裡。故事裡的主角是我,然而,至今我仍不理解,三歲的一個小娃娃為什麼會是這樣呢?

我出生在中壢的雲南眷村,對於在竹籬笆內的生活情景,已經不太有記憶了。這個以滇緬游擊隊家眷為主的社區名喚「忠貞新村」,聽一些長輩們提起,現今已經拆除改建。在父母北上探望的那個涼風從花園襲來的慵懶午後,母親啜飲著父親沖泡的高山烏龍茶,幽幽地說起三歲那一年在眷村社區裡失蹤的我。什麼時候我推開了家裡的門走向了戶外,根本沒有人發現,等到大人們發現我不見蹤影時,已經是心急如焚,有如熱鍋上的螞蟻了,大人們在社區裡四處找我,並且呼喊我的名字,在找不著我的沮喪情形下,父母報了警,據說管區員警也加入了尋找我的行列。我相信在那樣遺失小孩的景況下,母親必然因為焦慮緊張留下了眼淚,其中可能滲雜很多的懊惱及搥胸頓足的不安,但是,在經過了幾個小時後,我卻神奇地自己在巷口踱步出現了。

母親說起我出現在巷子口的那個樣態,幾乎是要忍俊不住地笑起來。她說,我將雙手背在身後,緩慢地在巷子裡踱步著,不時地將稚氣無比的臉龐朝向竹籬笆內的家家戶戶張望,皺著眉頭或思索或旁觀在竹籬笆內發生的悲歡離合似的。那模樣像一個飽經世事滄桑的小老太婆,又像一個過分好奇專注地研究周遭環境事務的小小女娃,我邊踱步邊張望地專注走著,完全無視盡頭一群尋我尋得心急的大人們。

母親說那個長長的下午,我就像個旅行者般睜著渾圓的大眼,在自家眷村社區裡,一個人旅行似地到處走到處看,甚且意猶未盡得很。我想彼時那個皺眉四處張望,四處探尋的我,顯然陷入的是一種既抽離又陌生的情況吧?

我在凝視什麼?我在張望什麼?我甚至是在狀似嚴肅地思索什麼?沒有一個人知道,我的父母不知道,我自己更不知道。

當我重新打開《秋天的婚禮》一書閱讀時,我卻彷彿看到了那個走失的小女孩,將雙手背在身後,仍舊在那裡又世故又天真地凝視著,疑惑地張望著我們光怪陸離的人間世。

是。《秋天的婚禮》是我非常年輕時候的作品,年輕到以我現在的年紀看來,都仍驚訝於一個如此年輕的少女,怎麼會寫出這樣又世故又蒼涼又蘊含力量的作品來。《秋天的婚禮》中收錄的五篇小說,皆完成於二十四歲以前,其中的〈奔逃,馬武窟溪〉、〈被林子遺忘的最後一株木麻黃樹〉以及〈青春遊戲,遊戲青春〉更是在我大學時代,亦及二十一、二歲左右的年紀便寫下。另外的兩篇,〈秋天的婚禮〉以及〈段落篇章〉則完成於大學畢業後一年左右。

《秋天的婚禮》中,有三篇小說背景發生在大部分台灣人其實很陌生的東海岸,但那卻是我記憶初始萌芽並且成長的地方,雖然如今我在台北生活的時間都超過了台東,然而如果真要我選擇一個地方稱為家鄉,我仍會不加思索地認為台東是我的家鄉。父親母親在我大約四歲左右吧,拋棄了在北部的所有,駛往一個當時看來仍顯落後蠻荒的東海岸定居,那是一個漢人與原住民雜處,而後退除役官兵們又逐漸東移之地,在那裡人與天爭,人與環境爭,人與命運爭。三十幾年前一個外省家庭從北部移入了那樣堪稱封閉的地區,我想應該是件惹人注目的事情,因為沒多久,我家從北部帶來的二十吋大電視,很快地成為街坊鄰里的新奇玩意,每到了晚上我家的客廳就成了方圓兩公里內最熱門的去處,彷彿我家的客廳就是一個戲院般,兩公里內不管是阿美族原住民、本省小孩、外省小孩全擠到我家客廳來觀看在那個年代仍稱得上是稀有的電視。

父親是一個飽讀詩書的知識分子,即使到了三十幾年後的今天,他仍舊會在電話裡跟我叨叨絮絮黑格爾的辯證法是怎麼一回事,它如何影響到了馬克思、如何影響到了共產主義的發展,父親早些年的時候玩黑白攝影,從北部搬到東部後山的家當裡,除了那個引起眾人好奇的大電視機、大唱機、以及一個所費不貲的織毛衣機等昂貴的家電產品外,一個比小孩子個頭都還高的長方形鐵桶裡,裝滿了父母從北部帶來的黑白照片,每回我要翻找父母戀愛時的祕密証據時,小手在鐵桶裡晃呀晃的,一不小心就跌到比人還高的鐵桶裡去,除了這些家當,父親還有一個長方形牛皮做的皮箱,裡頭裝滿了書,每隔一段時間天氣好的話,我便會看到父親照例將一本本書拿出來,攤在陽光充足照射的地板上,開始曬書,在那些潮霉四散的書本裡,我偶爾看到微小的蠹書蟲在書頁上攀爬來攀爬去,而父親的那些書本,除了厚重的中國哲學史、白手興家這類的書籍外,我還印象深刻地記得,有一本新潮文庫出版的史懷哲傳,當時的我並不知道史懷哲這個人對父親有什麼意義,只知道他是一個放著大好生活不過,跑到遙遠的非洲原始蠻荒部落裡去濟助貧民的白人醫生,我委實不理解父親一直珍藏閱讀著的書,跟他的現實人生心靈內裡有什麼關聯。父親在中國大陸求學時,曾經是聞一多的學生,他常常跟我講起聞一多上課時是如何地幽默並且妙語如珠,而年紀輕輕的他們如何熱血沸騰地做壁報編刊物,他說起去聽郭沫若的演講,演講場上大家是如何地因為一個作家的演說而慷慨激昂,他們當時最熱門並嗜讀的作家是有濃厚人道主義色彩的俄國作家高爾基,當他發現他的女兒可能一輩子將以寫作為志業時,他唯一的期許是,女兒不要變成文壇流行而眾星拱月地以張愛玲為祖師奶奶的一派,或者其他所熱衷喧囂流行的任何一個派別,他當然也不期待我能夠以寫作致富,唯一的期許僅是我能夠以像是托爾斯泰這樣知行合一甚且落實解放農奴的作家為標竿。老實說,父親斷斷續續對我說的話,我常常是一知半解,當時的我對托爾斯泰唯一的理解是他怎麼會把一個偷情外遇的女人安娜.卡列寧納寫得如此唯妙唯肖?

直到我離開了故鄉台東,隻身到台北讀大學,父親從小對我的影響開始緩慢而潛藏地發作起來……。我在八○年代經濟狂飆紙醉金迷的台北都會裡,無可抑扼地反芻想念我所生長的東海岸,那些到了少女年紀會憑空消逝的阿美族少女,有人積極地展開了救援雛妓的社會運動,那些大字不識一個,被抓伕當兵離開老家,曾經擁護過威權體制而後又被威權體制遺棄、抱著戰爭遺留下的創傷扭曲人格落難在東海岸的孤獨老兵,因為生活的艱辛,這些被整個社會遺棄的邊緣人,在金錢淹腳目的彼時島嶼一隅,半人半獸地用一種奇怪的方式過活著,因為生活太苦了,他們偶爾互相幫助互相依賴,但更多時候他們依著獸性的本能互相踐踏互相廝殺。

我在台北的大學校園裡,思索著遙遠的故鄉那些聽來的、看來的、報紙上斷續傳來的零散社會消息,在一種與當時都會裡燈紅酒綠氣息大不相同的孤絕氣氛下,寫下了這些飄散著東海岸濤聲、木麻黃枝葉沙沙碰撞聲、馬武窟溪奔流入海聲的少人聞問的一種人間圖像,我清楚地意識到那些人、那些事就生活在我成長環境的周遭,他們是如此順從地接受所有時代加諸在他們身上的不公不義,他們不反抗、也不掙脫、他們甚至連反駁的慾望也沒有,站在似遠又近的距離疑惑地張望的我,有時候也不禁問起自己,人生究竟是怎麼一回事?

父親偶爾跟我說起,剛搬到東海岸時,他常常納悶,為何當地的百姓生活是如此貧困?一些移居到那裡已有幾代的本省人,家裡有人往生時,甚至付不出喪葬費而必須用草蓆裹屍,父親看不下去了,只好找一些外省朋友來幫忙張羅喪事,又如許多種田種地的農民朋友,因為目不識丁,許多該有的權益並不知曉,更不知道該如何跟政府打交道,於是不約而同地找上了讀書人我父親。我清楚地知道父親母親給我的一種小康生活是一個不同於當地多數人擁有的生活,當我的小學同學繳不出學費、沒有鞋子穿必須打赤腳上學時,我卻擁有漂亮的刺繡洋裝穿,我一三五練鋼琴、二四六練畫畫、偶爾我並且練起芭蕾舞或者小提琴,每當中午我打開熱騰騰的便當吃時,我的飯盒裡總是少說有四五樣配菜,但是我的許多其他情同手足的同學便當裡卻可能只有永遠一成不變的醃菜。我們一起長大、一起生活、一起遊戲,直到我讀了大學離開家鄉,回頭一看,我的很多兒時玩伴甚至是一輩子都守著他的階級他的出身、一輩子逃也逃不掉的牢籠罩頂的人生宿命……。

有一年夏天我讀屠格涅夫的《父與子》,開始熱血沸騰尖酸刻薄地覺得自己就是《父與子》裡頭一心期盼社會結構能夠改變並且反抗父親仕紳階級的憤怒青年,在那樣迷信如果「二十五歲之前不是一個左派就不曾年輕過」的執著裡,認認真真地和友朋們大唱國際歌,但是百無一用是書生,我究竟改變不了任何在我看來讓我疼痛如螻蟻求生,如芻狗活著的任何人的命運,我擁有的只有淺薄的自以為是。而這些矛盾掙扎奇怪地在父親初初成長啟蒙的三○年代末的中國,父親其實比我更深刻沉重的經歷過,而那延續自三○年代父親少年時代徬徨掙扎的思考移續,卻在遺世獨立的東海岸以一種斷代阻隔的方式,怪異地傳承給他的女兒,以至於當我在大學的課堂裡寫著一篇篇畸零、扭曲、戰爭創傷型人格、蠻荒部落裡原始生活與本能獸性糾結、威權體制信仰殘害外省族群下一代心靈的種種故事,並且發表在報刊雜誌時,很多人根本不知道我究竟在寫些什麼?它無法歸類成流行的都市文學、虛無文學、荒謬文學或張派文學,以至於在文學獎的評審會議上,那些夙負眾望的評審諸公們,會以為我寫的是愛倫坡式的恐怖文學,或乾脆說我寫的是鬼魂的故事,或發言表示我寫的文學反女性。當然,對於所有的這些看法,多年來我只是一笑置之,唯一讓我覺得說到小說內裡重點的看法,是王德威教授曾經在《中國時報.開卷》有過的發言,他認為這些題材應該要有更長的方式開展。

多年來我曾經問過父親,為何選擇拋棄北部繁華的都市生活,移居到東部後山過一種寧靜而隔絕的生活,父親的回答裡,除了東部的大山大水山明水秀像家鄉雲南外,一個很重要的原因是,他認為東移後山是給我們小孩一個更好的成長環境,過往的我一直不解地以為,在貧脊荒涼教育資源稀少什麼都缺的後山,怎麼可能是給小孩們更好的環境呢?我所見過那些一貧如洗被眾人被社會遺棄的人們,除了讓我從少女時代以來便不斷地感受到人間世的難堪痛楚,而這緩慢的哀傷不段地在我體內滋長發酵成為生命中難以言喻的重外,它究竟帶給了我什麼?但如今看來這些都成了我人生中非常重要的影響。而我也才緩慢地理解當時抱著《原始森林邊緣》一書珍藏的父親,也同樣身在東海岸原始部落邊緣的他心裡在想些什麼,而他又是用怎樣的心情去捏塑女兒的成長啟蒙經驗,在那初始東移後山的三十幾年前,父親在大陸老家的親族們,因為小資產階級及知識分子教育家的身分,再加上父親選擇與國民黨政權站在一起的緣由,被鋪天蓋地的整肅血洗,小資產階級是一個原罪,知識分子是一個原罪,創立西式學堂是一樁原罪,與共產黨對抗更是一個原罪,當他的親族們因此承受著無比殘酷的磨難時,無力助他們脫困的父親在那樣日夜煎熬的掙扎裡,懷抱著史懷哲的《原始森林的邊緣》,帶著我們一家人走入了東海岸的原始部落邊緣,而十幾年後成就了這本怪異之書《秋天的婚禮》的出現。當所有的事情放在歷史的長洪裡看去,遮蔽的霧障似乎才能煙消雲散顯出生命裡的輕與重,而在這個視界裡,也才能看出時代曾經加諸在善於被遺忘的每一個珍貴生命個體的磨難與殘酷。

在《秋天的婚禮》絕版了多年後,今年秋天這本書將改版重印,在過去幾年來島內族群對立日益衝突激烈的情況下,一年來我與一些朋友夥伴們在民間以半義工性質參予推動不同族群間的理解及對話,因之這本書的再度出現,對我個人具有特別的意義,除了感謝聯合文學所有辛勤的夥伴讓此書能夠重見天日外,也希望為改版所寫的新序,能讓讀者更能理解一個作者開始寫作的初衷,我會抱著感激之心再接再勵。

《假面娃娃》,师琼瑜著。中文版于2002年由皇冠出版社出版;

英文版(Masked Dolls)由Xinlin Wang与Poppy Toland翻译,Balestier Press2016年出版。

琼瑜笔下的女性形象,仿佛就是这个矛盾世界的化身。她们聪明,独立,美丽,背起行囊就能背井离乡,各处流浪。可是无论站得多直,走得多远,脸上的表情多么不屑一顾,历史与社会仍然无情地在她们身上留下伤口,带来疼痛,甚至毁灭。

年轻叛逆的澳洲女人,一心向往着东方文化。然而却浑然不知,背负着历史伤疤的迷人东方男子,正一步步将她置入险境……

活泼开朗的台湾女子,年少时无意间得罪了同班男同学。男同学因此怀恨在心,长大后写下小说极近羞辱,甚至将她做成假面娃娃出售,让全世界都来辱骂嘲笑。

琼瑜这样书写男孩子们从夹娃娃机里夹起假面娃娃的情形:

男孩们将假面娃娃拿起,把娃娃的连身裙子往上掀,本该是女人阴部的部位,的确有一个明显的洞穴存在。男孩们看见了娃娃裙子底下的这个洞穴,全部兴奋地怪叫起来,像一群失控的终于宰获猎物的野兽一样。

因著上一代的包袱,茱蒂的中国男友觉得在”靖国神社”前交欢最是亢奋;对他,那彷佛有一种特殊的意义……

这是一个冲突的故事。就因著这一切的冲突,两代、两国、两方、两性的交会总免不了挫折、苦痛;也就因著这一切的冲突,过去的记忆纠缠著、主宰著现在,而光明的愿景,总掩藏在隐约的幽微处……

……我带着假面娃娃回家,用布和针线帮她们各自缝了一个像尿布样厚重的裤子穿上,……喃喃地对她们说,不要害怕,穿上了这个又厚又坚固的裤子,你们就安全了。

李昂强力推荐:”《假面娃娃》的这种跨国的书写,招展了这本女性家族史更复杂更宽阔的时间与空间,相信也开展了台湾小说创作的另一面向。”

——师琼瑜《假面娃娃》

《寂靜之聲》

作者:師瓊瑜

出版社:聯合文學出版社股份有限公司

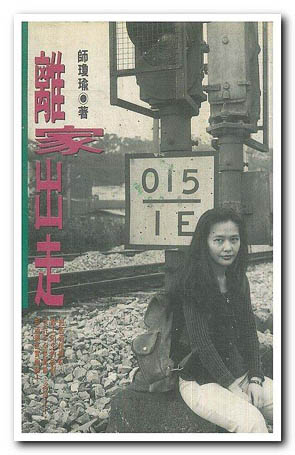

《離家出走》

作者:师琼瑜

出版社:皇冠出版社

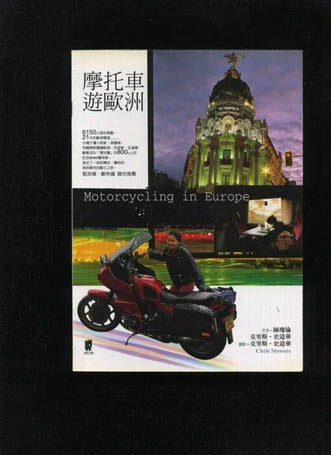

《摩托車遊歐洲》

作者: 師瓊瑜

出版社: 太雅