忆我的祖父——远征军连长陈强

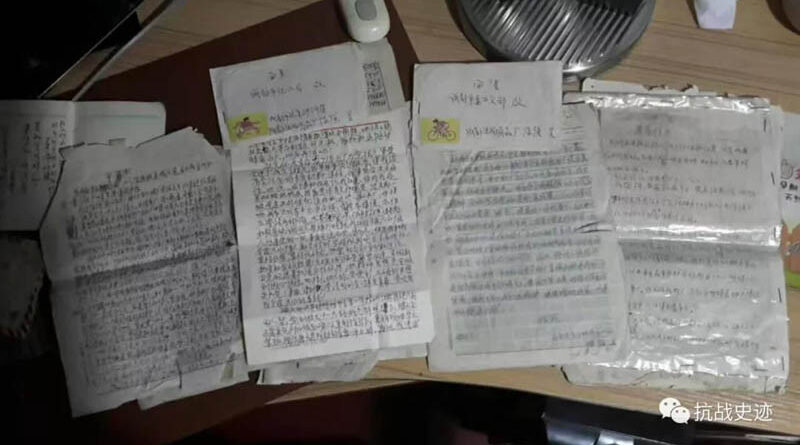

提要:本文是作者是陈进红根据祖父在1960年至1983年,历次进“学习班”写的交代材料,申诉书等原始材料整理而成。

提笔写下《忆我的祖父——陈强少校》这个标题后,感觉尘封已久的记忆之门又打开了,仿佛又回到了学生时代的命题作文。爷爷已经去世三十多年了,对于爷爷的记忆,他就像谜一样存在于我的记忆里,忽远忽近。

我的爷爷陈强

在记忆里,爷爷是一个头发胡子花白,一脸严肃,不苟言笑,脾气暴躁,喜欢抽烟喝酒,高个精瘦,心里好像藏着许多秘密的怪老头。由于家庭的变故,我从小就被寄养在农村外婆家。只有在逢年过节或不定期的平常时间,爷爷才骑着他那辆破旧的“二八”式自行车,从城里到农村来看我。在外婆家,爷爷对周边乡邻忽然变的和蔼可亲,开朗健谈起来,往往一小住,就三五天。这期间,他常常领着年幼的我,赶集坐茶馆,或到乡间的小河边钓鱼,我就在一旁老老实实憨傻的用陌生的眼光望着这个不苟言笑,表情严肃的怪老头钓鱼。

在记忆里,爷爷长着一副“凶相”的脸,所以在印象里,从小就有点惧怕他,更没有或记不起跟爷爷有撒娇,吵闹,有过对话的细节回忆。一九八六年四月十八日那天,听到成都亲戚发来的电报说,爷爷因病医治无效去世。当时,我还不懂这几个字的含义,后来被父母接回成都办丧事,看见一具冰冷僵直的遗体,从冰柜里移出来,挪到一条二尺宽的传送带上,正缓缓送进一张张着大口的火炉时,我才明白理解了死字的含义,就像农村老一辈人说的去见马克思,恩格斯一类的意思时。隔着铁窗的我,垫着脚,最后看见爷爷被输送带,推进火炉,被火舌吞噬的瞬间,我突然泪如泉涌,大哭起来!

在尚未明白事理之前,零星的偶尔从父亲嘴里,听到说,爷爷年轻的时候,曾经是一个国民党军官。那时还未成年的我,在学校,电视,图书的“红色”教育背景和耳闻目染下,觉得爷爷曾经是一个“坏人”,所以没有过多的往深,探究爷爷生平的过往历史。也小心翼翼地在小伙伴中避谈我有一个城里曾经是国民党军官的这样一位爷爷,以免小伙伴知道后,疏远和语言攻击我。后来跟随父母离开了成都,迁移到湖北生活定居。父亲每次看到抗战题材的电视剧,国军跟日本鬼子打的正酣的时候,激动之余,总是动容地平静对我说,你爷爷当初抗战的时候,死的人,比电视里还多,仗打的还惨烈。你爷爷活着的时候,身上不少枪伤,都是抗战时期留下的,你爷爷属“猫”的命,几乎每次都是死里逃生,有好几次,战斗结束了,你爷爷都是从压着他战友的遗体下面,爬出来。父亲每次说到这里,我脑海里不禁又浮现出那个头发胡子花白,一脸严肃的怪老头模样。和听的兴致正浓的我追问父亲,爷爷过往历史的时候,父亲总是摆摆手扫兴地说,不说了,都过去了,上一辈的事情,你爷爷命不好,历史对他不公一类的话语时,我就不好再勉强继续追问下去。

成年后,工作了。每隔二、三年回一趟成都,每次回到爷爷曾经生活工作的地方—沙河堡成都兽药生物制品厂(成都药械厂),鳞次栉比旧时的红砖瓦房小区,文化礼堂,职工大食堂,老式铁艺大厂门,大幅的瓷板拼花“沧江新貌”仍然矗立在那儿,高耸入云的锈迹斑斑外皮剥落的钢结构高炉塔架已经没有了昔日时的生产活力,像个被遗忘的功臣,任由各种爬藤类的植物包裹掩埋其中。

为了加快城市化进程,这里基本上沦为了废区,身处其境的我,看着这里的一砖一瓦,一草一木都不禁勾起了我对儿时的回忆,空气中混杂着各种化学品刺鼻的药水味,冒着白烟的生产高炉,一小群围着石桌上棋局,争得面红耳赤的老头,正匆忙上班的职工,遍布各处正做着各种游戏的小朋友,一群正进入文艺礼堂观看节目,谈笑风生的年轻男女,正放着革命歌曲遍布四周电线杆上的高音喇叭,悠闲信步小踱的人群,牵着小孩,拿着洗浴工具进入公共澡堂泡澡的老人,仔细放眼望去,那不就是我一直熟悉的身影吗?一个头发胡子花白,表情严肃,高个精瘦的怪老头,正趿拉着塑料鞋,牵着幼小的我去洗澡的路上吗?瞬间,一切都活了,都不可思议的重回旧日时光的生活场景。正当我沉浸在往日的回忆中跟爷爷短暂相聚的时候,一阵微风吹来,仿佛吹散桌上的灰尘似的,吹散了我记忆中的场景,吹散了我的幻觉。

二〇一六年十月的一天,因公出差,我又回到了这块既熟悉又陌生,满目疮痍的地方。这次成都之行,让我彻底改变了对爷爷的认知和了解。

一天,到已经离休的二叔家拜访吃酒,在聊天的过程中,偶尔聊到已经去世的爷爷。席间,二叔从里屋,捧着一个装着一摞厚厚泛黄、散发着旧时味道的折叠手写信纸的密封塑料袋给我。对我说,三娃,这是你爷爷在文化大革命期间,被打成贪污犯和反革命份子时,关在“学习班”写的交代自己过往的历史资料和报告。你是陈家的后人,我现在交给你,你要好好保存,有时间好好看一下,研究下。你爷爷是一个对国家有贡献的人。最后在叔侄之间的推杯换盏中,二叔趁酒意正浓,兴致盎然地又讲了许多我从来没有听到过,有关爷爷过往历史。

爷爷的交代材料

回到住地,我迫不及待地打开密封的塑料袋。小心翼翼,满怀激动地把一摞散发着岁月味道,泛黄残破用老式信笺纸书写的资料摊开捋平,盯着这一小堆由各种书写材料,黑白照片,工作笔记等资料组成的爷爷遗物。想到,这即将揭开谜一般爷爷的历史材料。瞬间,爷爷怪老头的形象又跃入眼帘,心里倏地生出一种莫名的犹豫和担忧。标题《最高指示》,我们应当相信群众,我们应当相信党,这是两条根本的原理,如果怀疑这两条原理,那就什么事情也做不成了。摘自毛主席语录,这是那个特殊年代,交代材料文革体的典型开场白。

现交代我的罪恶历史如下:

我名叫陈强,在家乳名开子,原名陈思治。1929年至1940年均用陈思治这个名字。1941年至现在均用陈强之名。我在1941年改名陈强,原因?我会另作交待。

我是安徽省金寨县南溪区大埠口村人,生于1916年4月18日,现年53岁。家庭成份贫农。(1950年在西南军政大学川西分校教导五团学习土改时划定成份的,个人成份当时划定为城市贫农,1952年5月由川西军区教导团转业时,转业证上所填写个人成份为革命军人。

1960年在我厂学习“三反”时填表,我厂干部钟太清说,根据我的以往历史来看,应该填为旧军人比较好!)

爷爷交代的家庭成员情况

我家总共七口人,给我家族四叔家(名字已经忘记)种了五亩多田,地约十亩多(记不清)。母亲在1929年11月死的,弟妹共五人,三、四、五弟妹在1930年先后死了,父亲在1948年10月在湖南省茶陵县去世,二弟陈思源在1944年7月湖南衡阳会战时阵亡(抗日战争)。

爷爷和奶奶合影

我係1945年11月在贵阳与马秀芳结婚。1946年生子陈学成,1951年在川西分校教导队生女陈学勤,马秀芳于1951年由新都军分校眷属队回到成都,在1952年4月26日中午被人奸杀,凶手在1953年12月人民南路公安广场万人公审大会后镇压。

现在的妻子名叫朱永明,住成都市南大街南灯巷3号人家,家庭成份城市贫农,个人小手工业者,1955年4月与她结婚,1956年生子陈学祖,生女四个,在1959年至1969年,先后病死了,1963年生女陈学业,现在全家一共六口人。

我只读私塾不到两年,现在的文化程度高小或初中,我是1929年3月参加革命的。由学校参加丁家埠区苏维埃儿童团,当时的儿童局局长林英琴(係家族远亲关系,由她介绍我加入儿童团),我主要担任监视土豪劣绅,日则兼任传递哨等工作。1930年10月调到南溪区,区苏维埃少年先锋队,后改为国际少共师学吹号。

在1933年8月河南省商城县与光山县之间的白茶园突围时,被国民党伪64师384团俘虏,后被押往商城县城内的一座孔庙内(均係幼年),在被押的两个多月后,我被编入伪64师384团三营营部当勤务兵。

1935年8月,在河南省信阳县火车站开小差脱离伪64师384团三营营部。原因是,找革命队伍,后没有找到,同年12月,由于生计和局势动荡所迫,不得已在河南信阳县金台旅馆报名参加国民党伪宪兵七团。

1936年1月伪宪兵七团由信阳县开赴到南京大影壁受训一年(前半年受军事训练,后半年学习多种反动法律,政治每周学习一次,三民主义及蒋匪言论),后我被编入伪宪兵七团机关枪连。

1937年2月受训完,全团开到武汉,我们机枪连始终给团部担任卫兵。同年3月,在湖北武昌平湖门伪宪兵七团机枪连集体举手宣誓加入国民党。

1938年6月武汉会战(抗日战争)开始,伪宪兵七团,全团投入参加会战,我担任伪宪兵七团机枪连主机枪手。

1938年10月底,武汉会战失败结束,伪宪兵七团少数官兵于1939年8月由湖南湘西芷江县怀化镇经川湘公路开到贵阳市扩编整训。

我在1940年7月请求脱离伪宪兵七团机枪连,新兵入伍时二等兵,后半年一等兵,受训完一年上等兵,1939年9月,我为宪兵下士级别。

以上在伪宪兵七团机枪连的证明人,林义参,他原名叫林文个,他原係伪宪兵七团特务连当宪兵下士。他是成都人,他在1940年开小差走的,他现在在成都市建设局工程队修柏油马路。我在1953年,1967年成都南大街茶馆见过两次面。

1940年7月,脱离伪宪兵七团机枪连后,同年7月至10月在贵阳到遵义市跑肉油粮生意。

1940年4月在贵阳跑生意时,偶遇家族三房的叔祖父陈三几和六叔祖父陈厚存,他们当时在贵阳南门外兵工厂当经理处长。

同年12月,由两位叔祖父介绍,到湖南沅陵伪40补训处二部处员室,人事登记找工作,他们原当过40补训处唐仲勋处长的经理处长,他们的关系最为密切。当时在贵阳要我准备证件请委。但是我是当兵的,书读的也少,哪来的证件呢?无法填写经历请委。后联系在伪宪兵七团特务连的上士班长丁振东(原名丁铁生)丁介绍,要我到贵阳市大广门警察一分局找名叫陈强这个人,此人,係四川泸州人,他原在伪宪兵八团,当班长。又係伪宪兵学校的两级学生队毕业(即军工队),见面后,说明来由,他立即将他自己请委的证件给了三份给我,又把在伪宪兵学校的毕业证借给我。我原名陈思治,即从1941年1月到湖南沅陵伪40补训处改为陈强的名字。

以上问题,我在1950年6月在军大川西分校教导五团十大队学习“蒋党真相和四大家族”单元,“张治中谈自我改造”时,说老实话,办老实事时,即作交待,并把历来所有请委的伪证件和奖章一次交清。证明人是同团学习原伪宪兵七团副团长许新,郭为臣和营长曾布超等人证明。现在证明人林义参可证明我没有上过伪宪兵学校,和我原在伪宪兵七团机枪连的名字和没有当过中士、上士之级别。

1940年12月我到伪40补训处当上尉处员等经过,现在的证明人陈厚存,现在住重庆市建国路70号,1961年,军代表杨凯,黄人凤两位同志均去过,了解核查过我的情况,陈三几现在住南京珠江路(门牌号我忘了),如果要了解,到重庆陈厚存处即可知道,他们俩係亲兄弟。

1941年9月伪40补训处处长唐仲勋辞职,因人事变动,我们全处人员均随处长下台。我辞职后,住在移交的办事处。

不久,原主任处员王正发表伪军政部,在重庆石桥铺成立第三总队二十七大队,他担任该队大队长。

同年10月,我参加了袍哥三排,原因是要到四川。

1941年12月,我任伪军政部第三总队二十七大队上尉大队七付。大队成立后,接到命令,即开到贵阳到湖南沅陵接40补训处新兵。我则被留在贵阳,安排营房和制订训练计划及教育工作。

1941年12月,因受大队长王正种种压力,我即辞职。此项证明,陈厚存,王正可证明。

1941年12月,由叔祖父陈三几介绍我到云南蒿明县伪第五军机械化骑兵团林承熙团部当上尉特务排排长。林承熙係是我从小同乡又是至亲的关系,当时对我比较信任和器重,此人係伪军校四期毕业生(黄埔四期)。

(林承熙,黄埔四期,步兵科,少将团长,国军第五军骑兵团团长,参战昆仑关战役,远征军皮尤河前哨战,同古大战,重挫日军。林承熙的俩子女1949年去南京寻找父亲的路上,父亲没找到,结果被国军裹挟着上了飞机去台,这一分别就阴阳相隔)

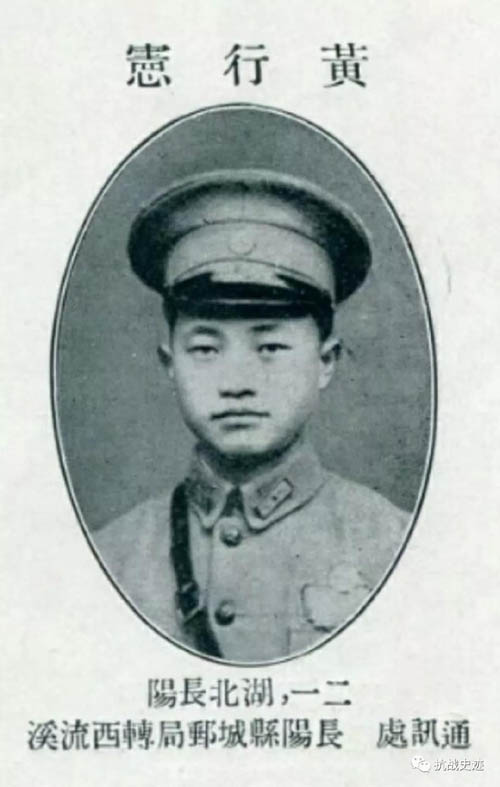

1942年2月,伪第五军,远征开赴缅甸对日作战,掩护英军撤退,我所在骑兵团部的特务排一部分作战人员拨编给200师598团,我仍然担任该团的特务排排长。

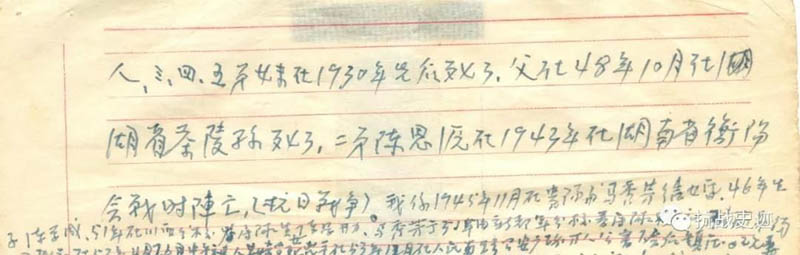

国五军后人保存下来的内部资料,英姿飒爽的将官和他们穿旗袍的名媛妻子们。最后一排右三国民党第五军军长杜聿明将军

1942年3月,我所在团部参加了入缅以来第一次对日的阻击战——皮尤河阻击战,(皮尤河前哨战)副团长黄行宪阵亡。

黄行宪副团长出征滇缅之前,将自己尚在襁褓中的儿子寄托别人暂养,不料掩护英军撤退,滇缅皮尤河前哨战阵亡,林承熙也少了一位得力搭档,其子黄衔亚也从此与父阴阳相隔,前不久我将托人找到的其父黄埔遗容传至,老人第一次看见其父的容貌,其激动心情不言语表,两位老人都已八十多

1942年3月,我部在缅甸同古,又参加了对同古的保卫战(同古战役),死伤官兵无数。

1942年4月,伪第五军远征到缅甸前首都曼德勒会战阵地,我仍担任团部特务排排长。后由于曼德勒会战计划未付诸实现后,奉命伪第五军回国,同年4月下旬,骑兵团部分官兵划归200师598团,团长郑庭笈。在缅甸棠吉(棠吉攻克战),东枝(东枝收复战)遭遇日军,后展开攻坚战,我部全胜撤退。同年6月初,我部突围出日军的最后一道防线(郎科大突围),翻越缅北山区(胡康河谷又名“野人山”)回到云南永平镇稍作休整后,即刻又开赴昆明扩编整训。

1944年1月,部队原伪第五军把机械化兵全部改编成伪第48师,师长郑庭笈,此人係伪军校五期毕业生。(黄埔五期)我由特务排排长调升到第一营第三连当连长,该连係远距离搜索连(加强连),全连官兵220多人,六个排,火力比一个步兵营的装备还要多。

1944年7月,为了反攻滇西,配合腾冲的收复和战役,我部抽调参加了对龙陵的几次战役。(龙陵会战)同年10月,我被调到伪军校干训班连长集训队受训一个月,学习战术理论和美式兵器。

同年11月,由于跟伪团长在工作上存在分歧,我被伪团长冯恺所排挤,此人係伪军校八期毕业生,(黄埔八期)调我当本营上尉营付。三天后,则降为付员。

冯恺,黄埔八期,国民党48师远距离搜索兵团少将团长,祖父第一次远征九死一生回国后,国民党第五军机械化兵残部改编成国民党第48师,师长郑庭笈,祖父出任冯恺远距离搜索兵团的一营三连的上尉连长,当初不知道何故,跟自己的长官在工作上发生分歧,而被排挤打击,难道真的如人们说的,在任何地方任何领域都有派系之争的“圈子”吗?只有历史可知道!淮海战役,大战前夕,冯将军也许想的不想打内战,不想国人互相残杀,继而悄悄离开所部,隐姓埋名,过着隐居生活。前月跟冯恺将军在西安的外孙冯纪隆联系上,有机会,有时间一定坐下来相约而谈!

此项证明人蒋升和王春亭均可证明,蒋升当时是我的中校营长,现在在重庆公共汽车公司当技工。王春亭当时是我的排长,他现在在涪陵农科所工作。

1944年11月,我受冯恺伪团长打击后,当时伪48师师长郑庭笈极力反对,此人係伪军校五期毕业生(黄埔五期)。最后,因郑为了不得罪冯及其父冯华堂(此人係伪41军军长),又要兼顾林承熙的关系,念在我曾经跟随伪第200师出生入死,在当日晚,即刻叫我到蒿明县师部,谈完话后,郑亲笔手写了一封书信给我,到昆明北教场,找伪远征军辎汽暂编二团黄占魁团长,此人係伪军校八期毕业生(黄埔八期)黄看完信,跟我叙完家常后,即发表委任我为伪远征军辎汽暂编二团十五连当上尉连长,即刻组成十五连到四川泸州接200多名新兵,再回到云南曲靖,接新兵上美国人的飞机,到印度丁江。下机后,又转乘火车,三天后,到达印度蓝姆伽中美汽车学校258班,专学驾驶,汽车维修及载运补给等课程。

1945年4月,训练三个月后,我所在的驻印军,接到命令即刻由蓝姆伽调度雷多多辆装备,配合盟军,全面反攻缅甸。

在反攻成功,打通中印公路后。1945年7月,部队经缅甸回到昆明,伪辎汽暂编二团被改编为伪辎重汽车第十五团,我则被编为该团四营十连(补给连)当上尉连长。

1945年7月底,我被无故以能力薄弱免职。证明人王春亭,他当时在该团二营营部当军需上士,我们关系比较熟。

以上经历证明人,郑庭笈,冯恺,黄占魁,王春亭均可证明。

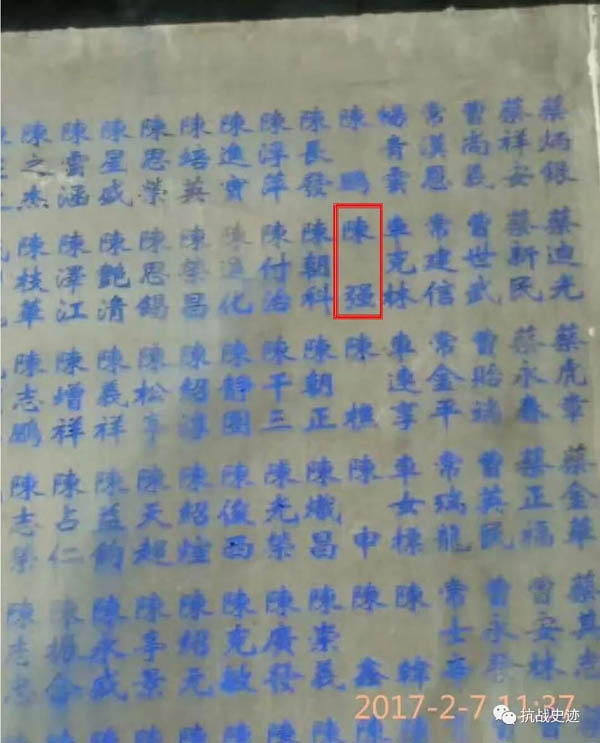

中国远征军名录墙上有爷爷陈强的名字

1945年8月,在昆明大板桥,我被伪辎重汽车第十五团免职后,同年8月5日,我到伪陆军总部汽车联合大队当上尉军需,该队名为汽车队,实则为一个作战机械化比一个团还要大的单位,队长係我至亲林承熙,伪少将。其大队下有十多个连和一个保养组,我当时要林给我一个连长干,他不给,他要我负责队部的军需处的工作,当时我不知道他的企图和用意,后经一段时间,他每晚找我谈话,即而知道他一部分用意,他在1945年10月被调到南京和北京负责接收日寇投降时遗留下来的机械化部队,在临上飞机时,对我说了这样几句话:“你的婚姻于公于私都应该由我负责做主,不可随便,队伍到南京后优先决定”等话语,后来听到他的二妻黄茹霁说,准备把他前妻生的大女儿林志华许配给我。

在林承熙由昆明到南京后,队部由副队长王侈五负责,而队部直属单位的财经等由我负责。

在他走后不久,部队接到命令,奉命调往南京。由昆明出发,到贵阳,因新成立的部队,人员技术缺乏经验,天气大雨连绵,路况崎岖,中途发生事故太多,仅翻车就发生50多部,伤亡太重。当时到达贵阳只有先整理部队,和处理翻车等问题,在贵阳约驻扎了半月之久。

1945年11月,这个时候,丁振东,林承茏(家族亲戚)介绍我与马秀芳在贵阳成都饭店结婚。结婚时,她年仅18岁,当时她还在贵阳市的志道女子中学读书,我年29岁。她父亲是四川省成都市华阳县太平场人。

部队在1946年2月到达武汉,林承熙由北京赶到武汉,先整理完部队。首先,降了王侈五的的职,以未尽之职,撤了我的职务,我在一个星期内即办清移交手续。当即回到长沙,我岳父的家。当时移交清,脱离伪汽车队我身上只有30多元钱,后到岳阳汽车队保养组组长柯恒栋处,住了两天。临走时他给了我50元钱,我原计划不打算在长沙多住,准备再次回到昆明伪五军找工作,后我岳父不同意我走,当时我岳父在伪长沙政府当参事,后通过他把我介绍进了伪政府当清洁队长。

以上经历证明人,柯恒栋(后柯对我说,林承熙当初对我的憎恨不是婚姻问题,而最主要的是,政治倾向问题,婚姻问题也占了一小部分)林承熙均可证明。柯现在在四川省内江市汽车运输队工作,做司机,1954年我在内江做采购时见过一次面。林承熙在1949年南京宣布投诚,重庆解放时,他随二野战军到重庆,后在南京任分校主任教员,往后又调到北京炮校任教员,这是1956年,我在重庆采购药械时,叔祖父陈厚存告知我的。

1946年4月,我接任伪长沙政府清洁队队长,并在伪第三总队二十七大队,登记退役,于1946年12月正式退役。

1947年7月,伪长沙政府主任秘书李琳调升茶陵县当县长,随调我到茶陵县当伪茶陵县保安警察第一中队当队长。

1948年9月,伪县长李琳被撤职,我亦被免职,因父亲病重,故而未离开茶陵县。

1948年10月30日,父亲病故,我守孝两个月。于1949年1月到长沙,我便以退役军官的身份跑生意,由长沙到广州买盘纸(香烟纸),到武汉或到解放区河南驻马店一带去卖。

1949年6月,长沙即将解放,打仗。柯恒栋把我的家眷由长沙带到衡阳,因那时我正在衡阳做大蒜生意。同年8月,即同柯恒栋的车子到广西柳州。在行驶柳州途中,遇到伪独汽六营(该营係由原伪陆军总部汽车队改编来的),由广州向重庆开,全营官兵均係熟人的关系。我与柯随该营到贵阳,重庆。我们于1949年11月到达成都,住在少城公园内(现在的人民公园)。

1949年11月9日,在成都青石桥街清华旅馆遇见伪新编十军三师师长潘俊远和他的戴副官,此人原係1941年在湖南沅陵伪40补训处当步兵第三团团长,四川隆昌人。当时每月点放发饷的工作是由我专门负责他这个团。所以跟他关系很好,在这次遇见他之后,我并不知道他是个什么师长,当时聊了些客气话,他告诉我,现在局势很紧张,工作不好找,生意不好做一类的话题。末了,他对我说,如果愿意参加工作,在明早七时到东大街某号楼上找他,再聊!(门牌号我忘了)

第二天,我按时到达成都东大街他住处,潘对我说,成都不久就要解放了。现在,我这师驻扎在成都东门鸿门铺一带,已经与贺龙总司令有联系,马上要通电起义,准备作战。我希望你,审时度势,站到人民这边来。当时,我就同意加入起义部队。当日,随同他到鸿门铺一带视察,即刻委任我当警卫连连长一职,我坚不接受,我说我愿意当个副官或军需。当时在鸿门铺师部就委任我当师部的少校军需。

当天下午,我由鸿门铺回到家,将此事同柯恒栋,伪独汽六营的有关人员和我妻子讲了,都一致同意加入起义部队。

1949年12月25日,伪新编第十军第三师由鸿门铺等地向成都西南面方向移防住苏坡桥,袭击胡宗南匪部二十四师,我们师起义首次与胡匪作战,将伪二十四师全部击溃,伪师长和全家自杀。

以上经历证明人柯恒栋,潘俊远均可证明。

看罢爷爷自述的手写交代材料,我陷入了沉思,内心久久不能平静,不禁油然升起一种对爷爷的敬佩崇尚之情,这不免让人联想到,四十多年前,那个头发胡子花白,表情严肃邋里邋遢的怪老头子,被关在“学习班”,在灯下,内心泣血捉笔写下这“罪恶历史”时的复杂,不解和委屈的心情,是怎样地一种场景啊!

爷爷对中国革命是有贡献的,十二岁参加革命。革命失败后,队伍打散,被俘虏,因为信仰,后找队伍未果,鉴于当时生计,局势所迫,不得已又加入了国民党军队。抗日战争爆发以后,又投入对日寇的抗战。武汉会战、中国远征军、皮尤河前哨战、200师同古保卫战、棠吉攻克战、东枝收复战、朗科大突围、翻越“野人山”、龙陵战役、二次远征中国驻印军、反攻缅甸打通中印公路,大凡对抗战历史有所了解的,都对这些字眼不陌生。在爷爷身上,让我看到了,中华民族不屈不挠,不畏强暴,誓死抗争的民族精神,正是这种精神,我们今天才生活的和平和安逸。也让我永远记得在中华民族伟大复兴的历史上,有无数个像爷爷和爷爷的兄弟这样一群小人物不求回报的付出和义务。

命运多舛,九死一生的爷爷,辗转来到成都,由于经历战场上太多的血腥厮杀,不愿看见曾经并肩作战的战友和国人,在战场上兵戎相见,互相厮杀。最后,只愿选择做个军需官随国民党起义。至此,爷爷重又回到革命的阵营中来,这正应了父亲说的那句话,你爷爷是一个为信仰很“矛盾”的人。

窗外,玄月高挂,秋风徐徐,读完爷爷的所有报告和材料后,先前仿佛在爷爷的历史长河中,徜徉回到岸上似的。掩卷,沉思,思绪万千……

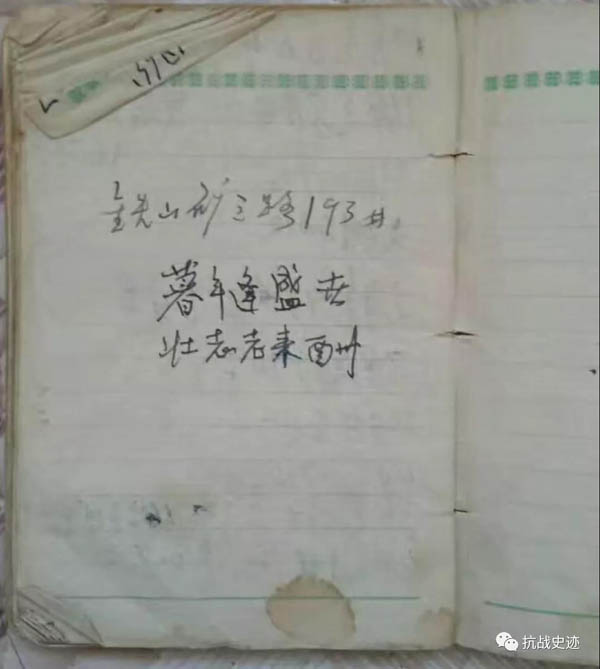

暮年逢盛世,壮志老来愁。时光如梭,转眼,爷爷快近七十了,当看到爷爷遗留下的工作笔记扉页上,用钢笔深深地留下这八个遒劲有力的笔墨,不禁让我看到,爷爷当初狠狠写下这八个字时的心境,是如何地无奈,不平和憧憬。

文革结束了,爷爷也到了退休的年龄。退休赋闲在家的爷爷,为了捍卫自己的名誉和子女的前途,继续跟命运抗争着。虽然厂里给他平了反,摘掉了“帽子”。但是爷爷还是不认可的,因为厂里的态度并不代表官方的政治态度,这对他个人和子女的影响还是非常大的。二叔后来对我说的原因是,因为爷爷一会革命的身份,一会国民党的身份交叉转换,政府还没有对他身份有确切的定性,所以一直在核查阶段,再加上核查的政府人员换了一茬又一茬,推诿拖拉,不作为,就一直搁着。

长期的烟酒过度,生活无规律,心情抑郁和在革命,文革时期留下的伤病,爷爷在这不久后,病倒了。

很快,爷爷被安排住进了成都二工医院,每天由家人轮流照顾。当爷爷知道自己的病情——患肝癌晚期后,没有沮丧和气馁,并且很平静地接受了事实。每天很积极地配合医生治疗。

即使在住院期间,爷爷心里仍放不下,他的老“问题”,精神状态稍微好点,他就坐躺在病床上,写材料,装进信封,向自己能想到解决“问题”的上级主管部门投信。

这样持续了几个月后。不久,爷爷的病情愈发加重了。

看着这个躺在床上,奄奄一息,病入膏肓,屡次从烽火狼烟,枪林弹雨中九死一生过来的老人。在战场上,蜂拥而上的日寇。远征时,在魔鬼出没的缅北山区。解放后,在历年的大小政治运动和丧妻丧子,都没有把眼前的这个老人打倒下。而现在却被病魔折磨的不成人形。有时候,真的,感叹,老天你真是不开眼啊!

在爷爷最后的时间里,有好几次弥留之际,都不忘呻吟着问二叔,事情办的咋个?二叔总是安慰地对爷爷说,正在复议,快了。你要坚持住!听完,随即又昏睡过去。

爷爷的一生是孤独的,从参加革命,离开大别山家乡,已经整整五十三年了。期间,由于运动,考虑牵连他人,断绝了跟曾经的战友,故友亲人的联系。此刻,在昏迷中的爷爷,我想,只有在梦乡,他才可以重又回到他曾魂牵梦绕,战斗过的大别山区,同家乡的战友,亲人团聚。

一九八六年四月十八日,这天是爷爷的生日。

傍晚,天空雷声滚滚,伴随着刺目的闪电一道一道的闪击长空,好像预示着不好的兆头即将要发生。果不其然,爷爷于傍晚六时三十分,因病不治逝世,整整走完了他七十年的生命历程。

爷爷走了,带着一生的不堪和遗憾走了,随后家里陷入一种对爷爷悼念和悲伤的氛围中。

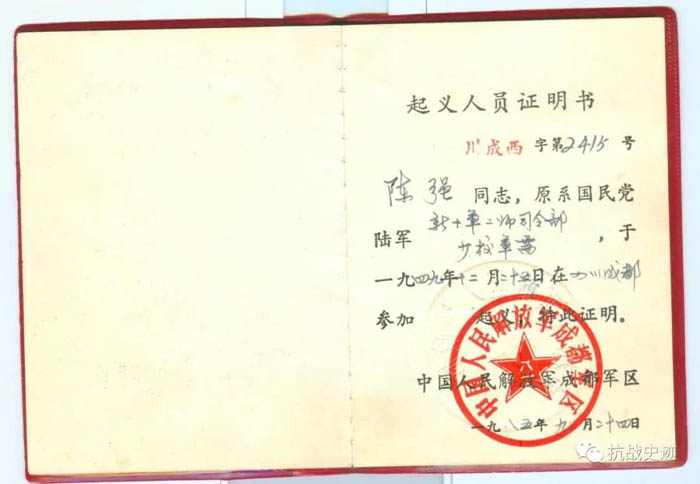

爷爷的起义证书

一个月后,盖有成都市西城区人民政府和中国人民解放军成都军区的两枚红色大印的《起义人员证明书》的小红本,颁发下来了。但是,斯人已逝,正应了有首词所写的,有道是,滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。俱往矣!俱往矣……

暮年逢盛世,壮志老来酬

那一晚,我失眠了,直到天空露出鱼肚白,才睡意渐浓的进入梦乡,在梦乡里,放眼望去,隐隐的看见一个头发胡子花白,表情严肃,不苟言笑,高个精瘦的怪老头牵着一个年幼的孩子,向着朝阳升起的地方迈进…………

文章来源:抗战史迹

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者本人。