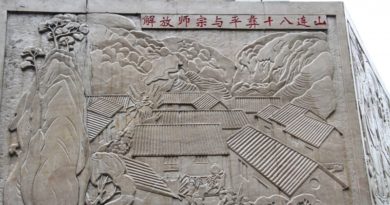

出生入死 转战三迤 —— 滇桂黔边纵一支队副司令员杨守笃自述

出生入死 转战三迤

——昆明陆军学院副军职离休干部杨守笃自述

我于1923年7月25日出生于陆良县马街镇。马街小学毕业后,1936年随守腬大哥到罗平县读初中,接受进步思想,参加抗日救亡运动,在罗平师范这个红色摇篮里成长。罗平师范地下党员丁建华老师于1937年11月介绍我参加共产党的秘密外围组织“中华民族先锋队”(简称“民先”),我和张汝兴等同志分别担任“民先”小组组长。

1939年夏,罗平师范毕业后,我到昆明考取昆华中学,读了两年的高中,于1941年夏考取云南大学文史系。这时家庭已完全衰败,父亲无力供我上大学。我自食其力,半工半读。在几年的大学生活里,我饱受经济拮据之苦,一面读书一面干过苦力,当过报馆校对,在省公路管理局当过职员,后来又在昆华女中、求实中学教书。

半工半读的生活虽已使我苦不堪言,然而我仍挤出时间参加歌岗合唱团的抗日救亡活动。

抗日战争中的西南联大,通过各种活动,团结教育了昆明青年学生走向进步,掀起反蒋反内战的革命高潮。我在这个大环境中接受教育、参加斗争。

1944年,在学生运动中云大成立了“民主青年同盟”(简称“民青”),林培荣为书记,我和李艺群等同学为支部委员,由我和李艺群、林培荣起草“民青”组织章程。后经中共南方局批准,“民青”成为在共产党领导下的青年核心秘密组织。

1945年,震惊中外的昆明“一二·一”学生运动中,我在对敌斗争中进一步觉醒,政治上进一步成熟起来。

1946年秋,陆良县县长、地下党员熊从周同志被害,隐蔽在陆良中学的地下党员撤走。我奉组织之命,利用担任县教育局长四姑父俞崇哲的关系,从云大带高天鹏等一批地下工作者到陆良中学任教,我担任陆中训导主任,以恢复被破坏的进步活动。不久,我因筹建“昆北书店”之事,重返昆明。

国民党向解放区进攻,内战开始,白色恐怖笼罩春城,进步学生、民主人士相继被捕,新华书店、北门书屋被查封。为使进步书刊不中断发行,打通红色书刊的流通渠道,经组织批准,我在青云街开了个“昆北书店”,由谭其惠、李秀珍、高鹏云等同志出面经营。我参加武装斗争后,“昆北书店”成了“边纵”三支队在昆明的联络站。

经过长期考验,1947年初,我正式加入中国共产党。

20世纪40年代,陆良马街有个远近闻名的进步人士杨体元。共产党派地下党员长期在其身边工作。他得到当地人民群众的拥护和支持,曾以参议会副议长身份拥有几十人的常备武装力量,与县城的当权政府对抗。为使杨体元坚持反政府立场,掩护我党在农村发动群众,组织反蒋武装,以配合全国解放战争正面战场的斗争,组织上派我返回陆良马街做杨的统战工作。接着组织上派许南波同志来马街,组成特别支委会(后改为陆良中心县委),许任书记,我和谢敏、朱杰等同志为委员。在特支领导下,我们和杨签订了反蒋协议,即“谷雨协定”。

我们成功地利用杨体元的特殊身份作掩护,深入陆良龙海山区发动群众,做基层统战工作,组织革命武装,建立根据地。

1948年初,经特支决定,选拔以龙海山区贫苦农民为基础的联防队员成立100多人的一支小游击队,作为陆良一支脱产的游击武装。由我担任队长和分支书记。

我们的作战目标,首选国民党乡、保政府和地霸反动武装。我们在战争中学习战争,在实践中锻炼成长。

第一次夜袭丰华乡张保董的老巢林必木失败。虽然首战出师不利,但从失败中学到的东西更实在,更刻骨铭心。突围出来后,次日即在平彝(含富源县)的普冲消灭了沾益县的政警队,缴获了两支美式冲锋枪、一支半自动小卡宾枪,十余支步枪。这虽是一次小小的胜利,但因为它是第一次消灭敌人,缴获武器,所以记忆犹新,难以忘怀。

1948年春,党组织命我带150余人的队伍参加以朱家璧同志为首的云南人民讨蒋自救军主力部队。经过多次战斗,部队扩大整编为讨蒋自救军第一纵队,下辖3个支队,陆良武装编为第三支队,杨体元任支队长,下辖7、8、9三个大队,我任8大队大队长。

三支队攻打丘北县城后,上级命令,将一纵主力部队的大部分,调往广西边境,留下三支队8、9两个大队返回陆良坚持盘江两岸斗争。此时,敌军势力仍数倍于我。敌中央军、保安团、反动地霸武装,不断围追堵截,战斗十分频繁。为了适应形势的需要,提高战斗力,三支队把队伍精简到300多人,配齐军政干部,组成一支比较精干的战斗队伍。杨体元同志因年老体弱,行军作战不便,故留在龙海山游击区活动。自此,三支队领导仍由许南波同志负责,军事指挥则由我代理,兼任8大队大队长。

8月,上级命三支队北上接应滇东北武装起义。宣威宝山地区起义的700余人的武装组成第4大队,9月沾益播乐中学起义的武装编为第6大队。部队迅速扩大,战斗更加频繁。上级领导决定成立滇东临时工委,命我担任3支队副支队长,代理支队长。

1949年1月,中央军委决定把讨蒋自救军改编为滇桂荺边区纵队,1700余人的三支队编为“边纵”三支队。下辖23、25团。司令员由纵队参谋长黄景文兼任(未到职),我任副司令员、代司令员职权。1949年3月,“边纵”三支队的作战地区,以陆良为中心,扩展到马龙、曲靖、平彝(今富源)边境、罗平、师宗、石林、宜良东一带。

4月,我野战军渡过长江,南京解放,敌虽大势已去,仍妄图以云南为最后基地,作垂死挣扎。同时云南境内广大地区已成为解放区或游击根据地,“边纵”部队发展壮大,成为敌人在云南建立反共基地的障癨。故以敌中央军二十六军为主,纠集十几个团的兵力,重点进攻滇东、滇东南地区,妄图为其负隅顽抗扫清道路。

为粉碎敌人的扫荡,纵队领导命我三支队跳出外线作战,把几个解放区连接起来。

为了加强主力部队的建设,不久,“边纵”一、三支队合编为一支队,下辖15、16、17团,林杰任司令员,我任副司令员。整编后的一支队首战拔除了潦浒石反动据点,消灭地霸海中鳖地方反动武装。

1949年9月下旬,中央军委命令“边纵”配合野战军阻敌外逃缅甸,纵队司令部作出派一支部队“西进南击”的决定,由“边纵”副司令员朱家璧同志和我率领“边纵”17团和6团组成“西进部队”,编为3、6团,朱兼任司令员,我任副司令员,打出纵队旗号,大张旗鼓,向滇西挺进,诱敌尾追,以调动敌军,打乱其部署。

我们牵着敌人的重兵向滇西行进,首先攻克滇缅公路边的“金库”元永井,缴获大批武器弹药和银币。接着连克牟定、姚安、大姚、盐丰各县。

经连续行军作战半月,10月18日进入滇西根据地鹤庆、剑川与“边纵”7支队会师。据可靠情报,敌军以17个团的兵力,在反动地霸武装的配合下,从东、南、西三面对我合围。北面虽无敌军,却有土司武装和滇藏边境的云岭雪山和金沙江上游的高山深谷等难以逾越的天险。敌扬言:将朱家璧消灭在金沙江畔!

我西进部队即沿澜沧江东岸南下,抢先从飞龙铁索桥过江,控制石门飞关隘口,并在过江后破桥,保障我军安全通过两江之间的险道。

部队从营盘街跨过澜沧江,出其不意地跳出敌尚未合拢的包围圈,沿两江之间的峡谷险道向南疾进,于11月4日到达云龙县的旧州。在这里兵分两路,朱司令率6团去保山以西,破坏臷江惠通桥,我率3团继续沿澜沧江南下,破坏功果桥。

3团经过一天一夜的激战,攻下功果桥,完成破桥任务,随后两日在瓦窑地区与敌保三团和保二团交战,战果不小,敌七十四军军长余建勋急电卢汉告急:“四面被围,情势险恶”。

接着,我们于急行军途中不断击退敌之阻击,破坏霁虹桥,连克昌宁、镇康、耿马、双江、临沧各县,于12月11日渡过澜沧江,进入思普地区,又转战滇西楚雄待命。

卢汉起义后,敌中央军进犯昆明,西进部队接上级指示速向昆明靠拢,参加昆明保卫战。12月30日,西进部队进入昆明。1950年1月,解放大军四兵团陈赓司令员命西进部队参加滇南战役,配合野战军围歼蒋军。在这全国一片大好形势下,全体指战员斗志昂扬,决心打好这最后一仗,当部队向扬武、青龙厂地区前进,准备切断元江铁索桥时,突接上级电催朱司令返回昆明,商议阻止胡宗南残部入滇,遂将部队交我指挥,继续向元江前进。

我部追敌至甘庄坝,将敌切成数段,边打边冲,毙敌一部,俘敌170师510团长左豪以下官兵300余人。先逃敌人继续向元江铁索桥狼狈逃窜,械弹物资遗弃遍地。

我3、6团急速猛插元江铁索桥,敌教导师一部占领江岸制高点二台坡,企图阻止我军向江桥前进,当我军向桥头猛扑,即将占领大桥之际,已过江之敌,遂不顾其尚未过江之后续部队,炸毁正在过桥之敌,连人带马,随桥索的倾塌坠入江中。我部对其未过江的后续部队进行搜剿围歼,战果颇丰。

1月23日,在二台坡战斗中,我们与野战军三十八师、三十七师的老大哥会师!我们胜利了!

云南全省解放了,全中国解放了,1950年2月,云南军区任命我担任楚雄军分区司令员。到任不久,楚雄地区土匪暴乱,在14军118团的配合下,经过8个月的战斗,剿匪任务结束,于3月9日楚雄军分区召开剿匪胜利庆功大会。

5月,我奉命调大理军分区担任副司令员。到1952年1月,调离云南赴南京总高级步兵学校学习。由于我已具备一定文化水平,到校不久就分配我留校工作。我在南京工作了8年,有几年在军事科学研究部和编辑出版部的编辑室当副主任。学校大量的军事教材都要在这里编辑出版,任务相当繁重。虽然劳累,但是精神饱满,心情舒畅,同志关系融洽。我在这里立功、受奖。

1952年我和王德彬同志在南京结婚。1956、1959年德彬相继生下长女红姗,次子红新。

1959年我调北京总参军训部,在张宗逊、孙毅等老将军领导下工作。我先后在经验研究处、步兵学校处、合同战术训练处担任副处长,我与处长刘祖靖、李刚等同志相处融洽,工作配合好,我向他们学到很多宝贵的东西,愉快地相处10多年。

五六十年代,人们的思想是“服从分配,工作第一,毫不利己,专门利人,勤勤恳恳做好本职工作”我在南京、北京的20多年中,完全融入这种时代潮流,心情舒畅地工作和生活。

1969年,“文化大革命”中,我被调往河南明港总参五七干校劳动锻炼。在菜园班种菜一年多后于1970年调四川渡口国家建工三局“支左”。

1974年回到云南,参加了昆明军区组织的实战演习之后,被分配到昆明八公里军政干校担任军事大队副大队长。

1983年我已60岁,以副军职研究员的待遇办了离休手续。离休20多年,我似乎又回到年轻时代,充满生机的年月,每天的日程安排得紧紧凑凑,有时比在职时还紧张劳累。我的离休生活过得十分充实:参加党史二军史的撰写;参加筹拍有关反映云南地下党“边纵”革命斗争为题材的电视连续剧;尤其是参加省委组织的为“边纵”地下党平反冤假错案的工作使我终生难忘。

全国一解放,我就离开云南,22年后重返故乡,与在历次政治运动中幸存下来的战友相见,倍感亲切,但略有伤感。有的战友早在“文革”中含冤而去,在那场史无前例的、无人幸免的灾难中被活活打死整死;更多的战友带着沉重的精神枷锁幸存下来。特别是被整回农村的同志,处境更加艰难。他们有的衣衫褴褛,来到我家,声泪俱下地诉说冤情。我忍住同情的泪水,只能给他们一点精神上的安慰和经济上有限的帮助,但后来发现受冤屈的战友很多,面很广,个人的帮助只是盶水车薪,无济于事。好几年的时间,我参与了一些上层领导落实政策的活动,我为战友们呼吁、奔走。

在1978年十一届三中全会拨乱反正的大环境下,我不断地抓住点滴反映情况的时机,“不知趣”地顶撞过有的地方当权领导。不久,中央正式发出解决云南地下党和“边纵”历史遗留问题的文件,后来胡耀邦总书记亲自指定朱家璧同志负责落实政策的工作。省委和朱家璧同志要我负责曲靖、昭通、玉溪和昆明等地区的40多个县市的检查落实政策的工作。这是我求之不得的为老战友们服务的好机会,我义不容辞,义无反顾地干了好几年。1992年,因我在落实政策中成绩显著,被评为“先进个人”。

我在干休所的家里,种植各种花卉、果木,把室内外装扮起来,显得生机勃勃。我每天跑步锻炼身体,每周游泳加上许多社会活动,我总感到每天有做不完的事。

我的母校云南大学,我在那里学知识、入党,涌入爱国民主运动的大潮,走向反蒋武装斗争。而今,到了晚年,心中经常涌动出对母校的难忘之情。这份激情,总驱使我想为她做点什么。

喜逢盛世,上个世纪90年代,在改革开放的政策下,我寻遍力所能及的渠道,找到一个香港老板,为母校校友会和云大老战友联谊会捐资130万元。我在云大校友会担任副会长多年,为校友会尽了点微薄之力,更加充实了我的离休生活。

我和云大老校友杨智勇、李艺群、胡新农、赵咏莲等同志发起组织“老战友联谊会”。我们同心协力,组织好每一次集会活动。10多年来,每年的“一二·一”运动纪念日,300多云大白发校友,从四面八方赶来昆明师大“四烈士”墓前祭奠,缅怀先烈,铭记烈士遗志,永世不忘。

为发扬革命传统,承前启后,以史育人,老战友们积极投稿。老战友联谊会编辑出版了四卷《云大风云》,12期《云大老战友》,得到各方面读者的好评。

我的晚年生活是幸福的!党和国家给离休干部各种优厚待遇,我们知足!

作者:杨守笃

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载。