乡音无改——记云南旅港同乡会永远名誉会长魏汝芳

最近香港祖籍云南腾冲的伍老太魏汝芳以102岁高龄过身,魏汝芳是香港湾仔名厦集成中心(CC Wu Building)创办人伍集成(1903-94)的弟妇,骨灰将会由港还返云南和先夫伍体贤(Wu Ti Hsien,1912-98)合葬。伍氏一门身在香江心在滇,多年来对家乡云南捐款及投资数以亿计,魏汝芳透过83年成立的云通公司(Onex Ltd)在昆明市中心投资十亿发展世纪广场及新昆明影城并透过伍体贤现代林业基金及科技教育基金扶贫助学.

乡音无改——记云南旅港同乡会永远名誉会长魏汝芳

作者:施星宏 来源:腾冲文史资料选辑第十五辑《腾冲人在港澳》

在香港这个繁华的国际港口,活跃着一群来自祖国西南边陲云南省的人。三十多年前,他们相约搭建了一间云南人在香港的“家”——云南旅港同乡会。当你踏入同乡会的大门,听到的问候是熟悉而亲切的云南话 ;落座后,喝的是香气四溢的云南普洱茶,吃的是云南大山里来的核桃……在这些人当中,有一位鹤发童颜、思维清晰、气宇不凡的老妪特别引人注目,说起话来一口纯正的云南腾冲口音,在香港这个地方听起来显得格外亲切。她便是至今仍然被在香港同乡称颂的“伍二妈”——云南旅港同乡会创办人伍体贤先生的夫人魏汝芳女士,她本人也是同乡会创办人员之一。

青年时代的魏汝芳(施星宏 提供)

魏汝芳,1922 年腊月出生于腾冲西门街一书香人家,父亲魏庆增 ;母亲钱肇媛,是腾冲首届女子师范生,是一名教师,在 20 世纪 20 年代便热衷于妇女维权活动,担任过妇女改进会副会长。因此,她从小受到家庭熏陶,妇女自强、自立、自信的维权意识植根于她幼小的心灵,并影响着她的一生。

一、于归“伍二哥”

1942 年 5 月 10 日,日军从缅甸攻入中国境内,腾冲沦陷。魏汝芳跟随李道卿老师,带着男女学生逃难到昆明。魏汝芳逃难到其五叔魏庆林家,得到五叔的照顾,就读于五华中学,后与同学伍惠云的哥哥、万通国际贸易公司的创始人伍体贤先生(因排行老二,故被人称“伍二哥”)相识、相爱并结为伉俪,成了中国传统式的家庭妇女。

伍体贤、魏汝芳夫妇(施星宏 提供)

1949 年 10 月 1 日,毛泽东主席在天安门城楼上向全世界宣布中华人民共和国成立。中华人民共和国成立初期,政府动员广大妇女同胞走出家门,进入社会,参加学习,争取做一名新中国自食其力的妇女,让广大妇女投入新中国的建设中来。1950 年 5 月,中共云南省委成立妇女工作组(后改称为妇女工作委员会)。魏汝芳回忆起当时的情形 :妇女工作会的人到她家里对她说:“现在解放了,妇女们要自食其力,出来做事,不要在家里当太太。”随后,性格坚韧的魏汝芳背起孩子,走出家门,投入新中国的建设中来。昆明召开工商界妇女代表大会,成立了工商界妇女工作委员会,魏汝芳被推选为副主任兼秘书,正式投身到组织广大妇女参加社会主义建设的工作中。这一干就是二十年。10 月,应朝鲜政府的请求,中国人民志愿军雄赳赳、气昂昂地跨过鸭绿江,与朝鲜军民并肩作战,国家动员和号召广大民众积极参加支前活动。在抗美援朝、保家卫国的运动中,丈夫伍体贤积极响应国家号召,代表所属企业——万通国际贸易公司捐助战斗机1 架。此举在当时的昆明引起了巨大的反响,大家耳熟能详。丈夫的爱国情操又深深地感染着魏汝芳。当听见身边的人以赞许的口吻向她说 :“你丈夫都捐飞机了,你们妇女可不能示弱啊!”魏汝芳抑制不住内心的爱国热情,深感“国家有难,匹夫有责”,心想 :“在新社会里,一定要树立起妇女的新形象,改变千百年来中国妇女是家庭附庸的历史,而工商界妇女工作委员会亦不甘落后,号召妇女同胞们要为抗美援朝尽一份力。”于是,魏汝芳与其他妇女同胞相互鼓励,带头将金银首饰捐赠出来,变卖后支持前线。这一行为得到了大家的响应,工商界的妇女同胞们也为前线捐助了一架“妇女号”飞机,成为当时云南妇女们的骄傲。魏汝芳女士一方面在家伺候公婆、相夫教子、操持家务,另一方面在妇联热心为妇女同胞做好服务工作。1953 年 4 月 l5 ~ 23 日,中国妇女第二次全国代表大会召开,由于魏汝芳出色的工作表现和人格魅力,受到大家的称赞,被推选为云南工商界妇女代表,赴北京参加会议,受到了毛泽东、刘少奇、宋庆龄等党和国家领导人的接见,成为她人生中的最大荣耀。

二、母女团聚香港有一位名人说过 :中国妇女是世界上最勤劳、最善良、最坚韧和最智慧的女人。魏汝芳婚后生育过七女二子,除三女儿夭折外,现有六女二子。回忆起当年,魏汝芳说 :“为了家庭和孩子,二十世纪四五十年代是我最辛苦、最不容易的岁月 :背着娃娃上街买菜,背着娃娃做家务,背着娃娃照顾公婆,后来背着娃娃上班。总之,在近二十年间,我的后背没有歇过,但所有的一切自己都是心甘情愿、无怨无悔的。”1946 年日本人投降后,伍家为扩大贸易,将生意做到香港,从此云南、香港两边都是家。1949 年后,两边断了联系。1973 年,中国迎来了改革时期,适度放宽了对外交往的政策,允许部分归侨、侨眷走出去与家人团聚。同年,魏汝芳和家人提出移民去香港家庭团聚的申请,获得批准后,便前往香港定居。20世纪 70年代,香港尚受英国殖民统治。魏汝芳初到香港,一切都得从头开始。这期间是她在香港最艰难的日子 :魏汝芳重新担起家庭主妇的重任,一面打零工聊以度日,一面操持家务以养育儿女。20 世纪 80 年代后,国家加大了对外改革开放的步伐。随着改革开放政策的进一步深入,为了发展,几个儿女陆续迁移到香港定居,全家终于在香港团聚。受父母的熏陶和感染,儿女们都很努力上进、友爱团结,现在儿女们均已成家立业,各有建树,有了自己的归宿。2009 年 6 月,年近九旬高龄的魏汝芳为儿女们写了一段话 :“同血脉,心连心,世间最亲不过夫妻、父母儿女、兄弟姐妹。常言说 :‘舌头与牙齿也会碰撞。’人与人之间常会发生小矛盾,但不计较、不有恨、不有仇!我家兄弟姐妹八人,这是前世修来的缘分,要好好珍惜。记住 :手足情深,要‘宽厚包容,互助互爱,团结孝悌,潇潇洒洒过一生’!”这既是她在伍氏家族中一生的写照,也成了香港伍氏家族的家风家训。

三、成立同乡会

1980 年 10 月 23 日,伍体贤前往香港定居的申请获得批准。1983 年,正式退休的伍体贤前往香港定居,一家人在香港团聚。回顾历史,1946 年,伍体贤胞兄伍集成来到香港。中华人民共和国成立前夕,伍体贤在昆明申办成立了“万通国际贸易公司”,伍集成任董事长,与在香港的生意形成相互呼应的经营格局。后来,由于历史原因,兄弟俩的生意往来从此分开。在香港经商的胞兄伍集成通过多年积累,在香港湾仔购得土地和房产,建盖了瑞成大厦。改革开放前,许多香港人并不了解云南这个地方,只是依稀听说过云南,是少数民族聚居的地方,非常遥远,也很落后,更别说云南的边陲腾冲了,那更是从未听说过的地方啊!由于不了解,因此对来自腾冲的人便不放心,腾冲人在香港做起事来往往事倍功半,让人身心疲惫不堪。伍体贤来到香港后,操劳了一辈子的胞兄非常高兴,对弟弟说道 :“我年纪大了,精力已经衰退了,由你来担任公司副经理吧。”20 世纪 80 年代初期,为公司发展需要,伍集成决定拆除陈旧的瑞成大厦,在原址建盖新楼盘,并改名集成中心大厦。大厦建成后,公司业务虽有所拓展,但在商贸活动中,多年的经历使他们深刻地认识到 :“若要在香港这个国际港口立足和谋求发展,首先要让香港人了解我们云南,认识我们腾冲,彻底改变香港人因不认识、不了解云南腾冲,而产生不信任的尴尬局面。”伍集成兄弟俩和一些在香港的云南籍有识之士聚集在一起,探讨云南人在香港的出路,并达成共识,决定成立“云南旅港同乡会”。杨永昌为筹委会主任,伍体贤与朱希贤为筹委会副主任,由伍体贤做召集人,吴星达(云南建水人)拿出吴氏家族的房屋作为召集场所并做会所,向香港有关部门提出申请。经过几年的努力,1984 年获得批准——“云南旅港同乡会”正式注册、成立,并设有一个固定办公地点,推荐伍集成任首届同乡会会长,杨永昌、伍体贤、朱希贤、叶在荣任副会长,会员共有二十多人,魏汝芳夫妻俩同是同乡会的创会会员。其间,魏汝芳一如既往地担当起贤内助的重任,以解丈夫的后顾之忧,自始至终默默无闻地支持着丈夫的工作。

魏汝芳生活照(施星宏 提供)

四、初心不改

在中国传统文化里,“琴瑟和谐,比翼双飞”是人们向往的夫妻关系,有着共同认识和爱好,精神上能够产生共鸣是一个家庭的最高境界。在香港这个国际港口,有来自世界各地的投资者、淘金者和打工仔,仅靠个人的努力和奋斗是远远不够的。云南旅港同乡会成立后,香港人对云南有了一定的了解和认识。1987 年,第一届同乡会任期已满,按章程进行理事会的推选,杨维时(云南腾冲人)当选第二届会长。随着同乡会的逐步壮大,原有的办公场所显得拥挤不堪,难以适应协会发展的需要。为此,伍体贤等再次呼吁同乡捐款扩建同乡会的办公场所,夫妻俩为同乡会呕心沥血地奔波操劳。同乡会成立初期资金常常捉襟见肘,为解决同乡会缺乏资金无力购买办公用具的状况,夫妻俩将自己公司的办公用具和家里的生活用具无偿地捐赠给同乡会,以充办公之需。经过在香港十余年的打拼,魏汝芳家里的日子较以前有了很大的改观,经济条件也有了前所未有的变化。1991 年,丈夫伍体贤担任同乡会会长。随着孩子们长大成人,魏汝芳逐渐从繁重的家庭事务中解放出来,她便以同乡会为家,不忘初心地投入同乡会的公益事业和妇女维权的活动当中,主动当起了同乡会“管家婆”的角色,四处奔走,为同乡会筹募资金,只要是同乡会需要的什物,家里有的就从家里拿去,能募捐的就亲自上门恳求,至今同乡会里仍保留着魏汝芳捐赠的钢琴、桌凳等物品。她发现虽经男人们的努力,让自己的家乡——云南在香港的社会交往中有了一席之地,但是同乡会的知名度并不高,于是她一方面带领着员工创办同乡会的会刊,介绍同乡会的动态和会员的信息,并将会刊发行到国内 ;另一方面借举办座谈会、宴会、茶话会和文体活动等形式,大力宣传爱国主义思想,让在外的乡人记住乡愁。同时开展与在香港其他省份同乡会的联谊活动,以增进相互间的友谊和感情。通过她的不懈努力和辛勤耕耘,云南同乡会的知名度实现了前所未有的提高。随着云南同乡的子女逐渐长大,到了上学的年龄,为鼓励这些孩子奋发图强,魏汝芳以一个女性所特有的母亲情怀,带头捐款 20 万元,发起设立了“云南旅港同乡会教育基金”。此项义举得到了腾冲籍张之龙先生、杨宏栋先生,宣威籍浦江先生的回应,他们三位各自捐款 10 万元,对旅居香港的云南同乡的子女进行奖励。作为数个孩子母亲的魏汝芳,深知教育的重要性,为此她曾向香港“孙芳中中学”捐赠 10 万元,向云南保山“希望工程学校”捐款 10 万元,向边远少数民族聚居区临沧耿马中学捐赠 30 万元。同时,支持丈夫捐款 100 万元,设立“伍体贤科技教育基金”,以奖励云南籍在香港求学的优秀学子。

在魏汝芳(左四)家采访时合影

在同乡会,魏汝芳被选为常务副会长,当时七十多岁高龄的她,依然以身作则,亲自操办一切会务与发展事宜,与浦江会长一起领导同乡会。随着同乡会的不断壮大,原有的办公地点已不能适应同乡会发展的需要,为解决同乡会办公场地狭窄的窘境,会长浦江捐 100 万元,副会长魏汝芳、张之龙各捐款 50 万元,购得了现在同乡会的房产作为办公场所,浦江会长与魏汝芳、张之龙副会长的义举受到所有会员的称赞。退休后,魏汝芳女士和张之龙先生也因此被会员们推举为“云南旅港同乡会永远名誉副会长”。回忆起此段经历,魏汝芳不无感慨和深情地说 :“我自己不会赚钱,所捐的钱是从家用中节省出来的,这里面少不了我丈夫伍体贤先生的支持啊!”

五、情系乡梓

著名爱国华侨领袖陈嘉庚有一句名言 :“钱由我辛苦挣来,便由我慷慨捐去。”只要是有益于家乡建设与发展的事,他都会毫不吝啬地解囊相助。魏汝芳及其伍氏家族也是如此。在香港生活的日子里,魏汝芳一家与香港《大公报》的总负责人费彝民,香港《镜报》的创始人、香港“缅甸侨友联谊会”的发起人徐四民,新华社驻香港办事处负责人黄文放等人都有着很深的交情。在与他们交往中,魏汝芳一家对祖国改革开放的政策有了更多的了解和认识,所站的高度和视野更加宽泛。他们始终保持不变的乡音和一如既往的乡情,不仅受到广大云南旅港同胞的认可和赞同,而且也引起了香港官方的关注和重视,在受香港官方邀请参加的各项活动中,由于魏汝芳一以贯之的热爱祖国、热爱家乡的情结,展示出中华传统女性的美德,让许多香港人对云南腾冲有了更多的认识和了解,也让云南省委、省政府、省政协等机关对远在香港的伍氏集团公司有所关注。魏汝芳一家的大多数成员先后被推选为云南省政协委员、常委、副主席等职,这让魏汝芳更加关注自己家乡的建设与发展。在二十世纪八九十年代,家乡腾冲建设来凤山公园时,她先后捐款 30 多万元,修建让老年人上山活动及休闲的“体贤楼”“芳馨阁”等公共设施。此后,魏汝芳又积极支持并参与伍体贤先生及儿女捐赠几百万元,回乡设立“腾冲县伍体贤教育奖励基金”和“伍体贤现代林业基金”,一是资助成绩优秀的学生,让新一代云南腾冲籍的年轻人“走出去”,通过更好的学习和开拓视野后,再将先进的理念和文化“带回来”,最终达到促进家乡发展和进步的目的 ;二是资助家境贫苦的学生,给他们提供更多的学习机会 ;三是资助培育优秀老师,让教育更普及,让教学质量更提高。作为母亲的魏汝芳,不仅自己爱国爱乡,还经常教育子女不要忘本、忘根,鼓励和支持自己的儿女为家乡多做一点贡献。受父亲和母亲的影响,她的子女在伍滨的带领下,也回乡支持家乡建设,先后在云南昆明、保山等地投资,并在昆明建造城市地标建筑——“世纪广场”。香港回归祖国后,云南对外开放的区位优势进一步显露出来,随着中国—东盟自由贸易区的建立,澜沧江—湄公河次区域的开发等重大项目的推进,魏汝芳深深感到自己家乡的发展和变化,她利用同乡会这个平台,极力宣传云南的人文、地理、历史、文化和民族特色等,力求做到让世人了解云南、认识云南、向往云南和投资云南。为此,实施每两年到一地方开展捐资办学的义举。2008 年 8 月,云南省人民政府根据魏汝芳及其家人的贡献,特地颁发了“捐赠云南公益事业贡献奖”的奖牌,对伍氏家族进行了表彰。

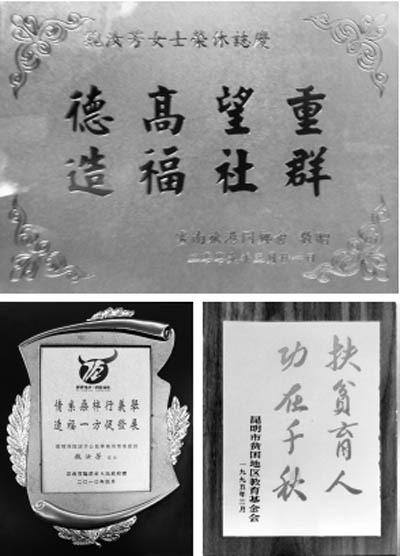

魏汝芳获得的部分荣誉证书(施星宏 摄)

六、学无止境

1998 年,与魏汝芳相濡以沫、辛劳了一辈子的伍体贤先生去世,失去亲人的魏汝芳并没有被悲痛所击倒,而是化悲痛为力量,把丈夫生前热爱与未竟的事业加以延续和发扬光大,她从此全身心地投入同乡会的日常工作中。那时,云南省人民政府为扩大对外改革开放的需要,特别邀请世界各地的云南籍华侨,每两年举办一次世界云南同乡联谊会,以加强相互间的交流与合作,受邀的云南旅港同乡会作为香港地区的代表,基本上是由魏汝芳率队,每两年到一地方,魏汝芳都会捐资办学。她还不断学习和了解云南对外改革开放的政策,积极为宣传云南和自己的家乡搭建桥梁。在参加交流的活动中,许多代表团因对国内的形势及相关政策缺乏接触和了解,都把目光投向香港代表团,魏汝芳用她数十年如一日不变的乡音,尽可能地把她所学、所知、所闻、所见的事和经验告诉友人,并积极推广捐资建校、助学等教育理念。在香港采访魏汝芳的过程中,年逾九旬的她在回忆起当年离别腾冲到昆明叔叔家上学时,心里装有一个“大学梦”,后因时局的变化,使她一次又一次地错失上大学的机会,成为她人生中最大的遗憾。婚后,为了服侍公婆、养育儿女,俨然成为一个家庭妇女,除了做好相夫教子应付各种繁杂的家务事外,自己根本没有时间和精力再做其他的事情。她说 :“那时的生活条件十分艰苦,既要服侍好公婆,又要照顾好孩童,丈夫在外奔波打拼,为节省家里的开支,所有的家务全由我一个人心甘情愿地承担下来,不会的就向别人问、向别人学。来到香港后也同样如此,只要是自己能做的,从不依赖别人。”她还说 :“艰难困苦的生活,能锻炼人的意志。我这一辈子就是在不断地学习和磨炼中度过的。”儿女们长大成人后,魏汝芳慢慢地赋闲下来,除了参加各种公益活动外,她依然孜孜不倦地寻求学习的机会。2010 年,已是耄耋高龄的她完成了“香港理工大学长者进修班”的各项课程,拿到了大学毕业证,终于圆了年轻时的“大学梦”。她言传身教,不仅为儿孙们做出了榜样,也为同乡会的人们所称赞。在她身体力行的影响下,她的子女不论在何地都对公益事业有所贡献。当她九十寿辰来临之时,儿女们为母亲举办祝寿家宴,各有建树和成就的儿孙们,为这位九旬高寿的“大学生奶奶”送上了最真挚的祝福。

在此,我们采访组代表腾冲人,向这位年近期颐、乡音无改、众口皆碑的“伍二妈”送上故乡人最诚挚的祝福!

作者:施星宏 来源:腾冲文史资料选辑第十五辑《腾冲人在港澳》

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者单位和本人。