玉溪一中记忆:水晶宫勾起中学往事

(一)

离开一个地方,后来回去,很难找到当初的感觉。近来我又回到50年前读书的玉溪一中,正是这样。

其间几十年里,我每次回去都觉得校园发生变化,变得越来越大、越来越漂亮,不禁为旧貌变新颜叫好。

然而这次回去,突然一种前所未有的陌生感袭来,让我一下子有些不安。

是啊,那些给记忆留痕、给梦托底的东西越来越少,逐渐消失殆尽,我真的找不到当初的感觉了。这种怅然若失,对于已经正在老去的我,不免有几分伤感。

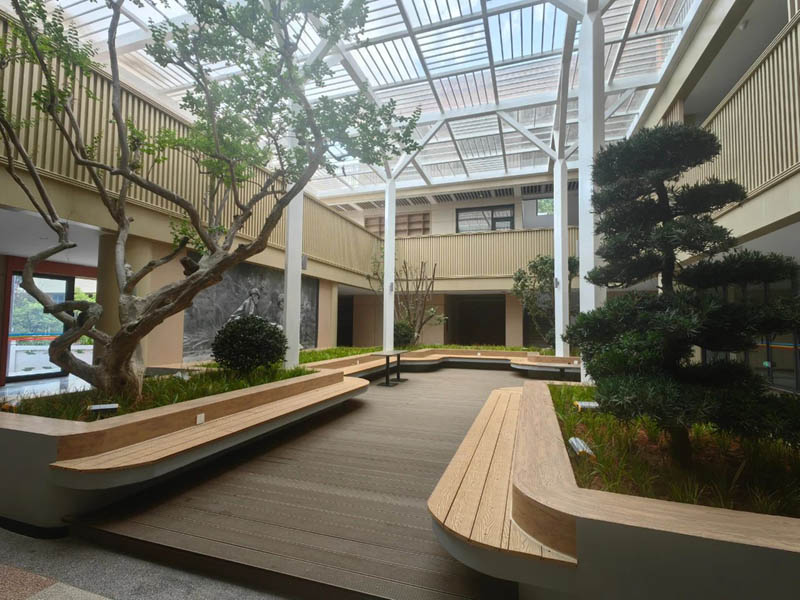

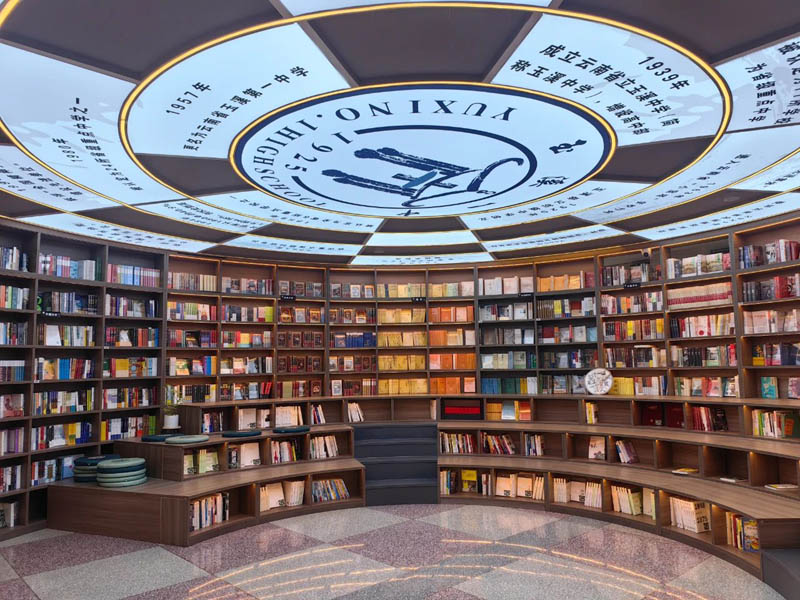

幸好还有一个水晶宫,这是伴随过我中学青少年时光留存于世的唯一建筑。水晶宫是玉溪一中的图书馆,是我对半个世纪前母校留下的实物印象。

上世纪七十年代的初期和中期,我读书的时候,它是土木结构的建筑,临水石坎上还有些小平房。

像不像一艘大船,载着满满的精神食粮,向我们驶来?

池塘静卧,疏影横斜,鸟鸣仿佛从半个世纪前的天空传来,心中那把弹弓早丢得远远的。

水晶宫前身为大士庵,大约400年前,明代礼部尚书雷跃龙倡议建设,清康熙4年(公元1665年)知州耿文明在此重建。由观音殿、准提阁、六合亭、大观楼组成建筑群,后几经拆除重建,早已今非昔比。

“水晶官”得名于师生之口,代代相传。这般称呼是有道理的,因为水晶宫就是一个小岛,池塘的周围有水有鱼、有树有鸟。

今天,水晶宫四周的水域还在,树木依然茂密,鸟鸣声声。

只是当初这个土木结构的图书馆与平房住宅混杂的孤岛,现在重建为3000平方米的图书馆,高大、现代、洋气,透着时代气息。

水晶宫的水源依然来自玉溪大河,玉溪大河原名州大河,上游接着东风水库大坝和出流改道出水口,这使得水晶宫补水很便利。

在水晶宫,我脑海里的往事不禁如烟,袅袅升起。

飞檐翘角,熠熠生辉,多像披着年轻的盛装,把青春的红唇上扬。

这塘小小的池水,当年居然那么大,装下多少游动的鱼儿,却装不下年轻而不安分的渴望。

(二)

我是上世纪七十年代玉溪一中的学生。

初中时我在七五届三班,高中时我在七七届五班,我从初中到高中的五年,一直担任班里的宣传委员,出黑板报和借图书是我的两大任务。

我帮同学借书,把同学要看的书统一借出来,又把同学看完的书统一还回去。除了教室、宿舍、食堂和球场,水晶宫就是我出入最多的地方。

一摞摞的书抱进水晶宫,一摞摞的书又抱出水晶宫……每次我都会暗暗地有点小得意。

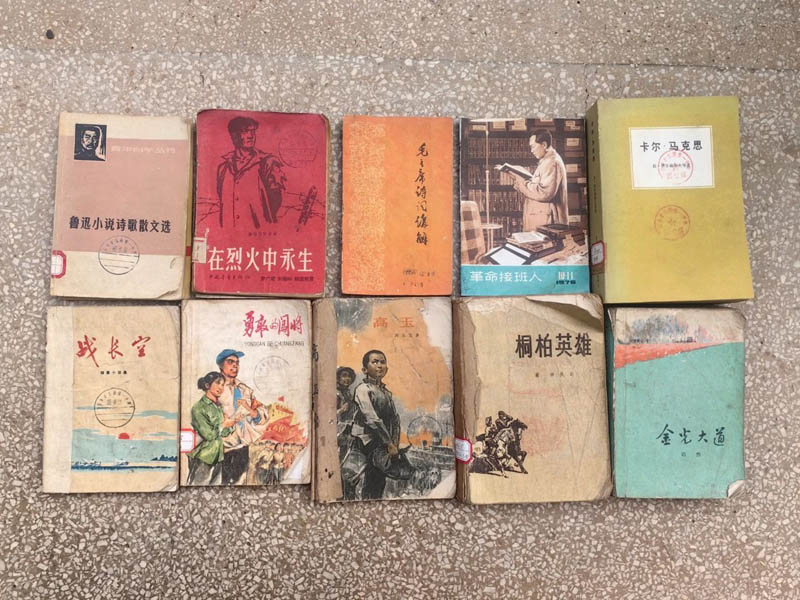

那时我们只能看一些政治性的有革命色彩的老书,还有就是不被列入禁书的那种书籍,其中长篇小说很受同学欢迎。

比如浩然的《艳阳天》《金光大道》《西沙儿女》,高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》;

书籍一旦老去,也会皱巴巴的碍眼,却不会被嫌弃。因为那颗初心还骑着踏青的快马,归来之时仍然是少年。

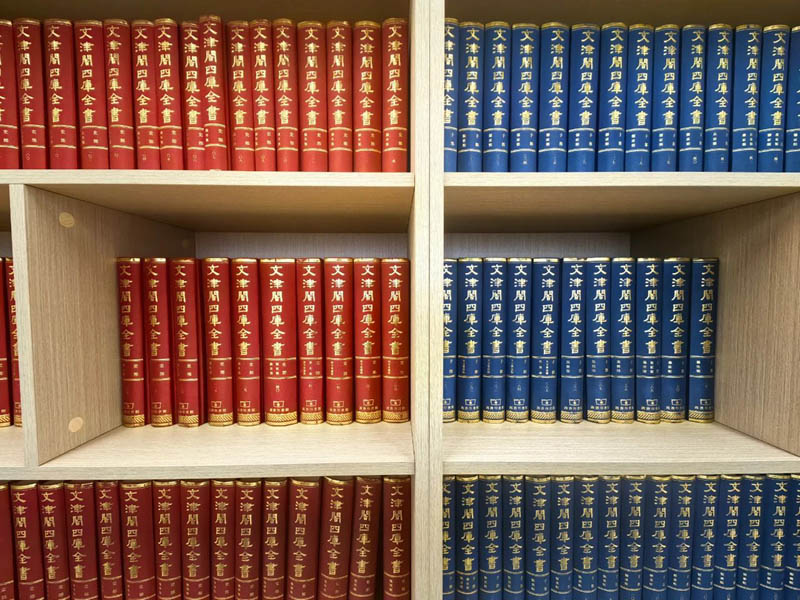

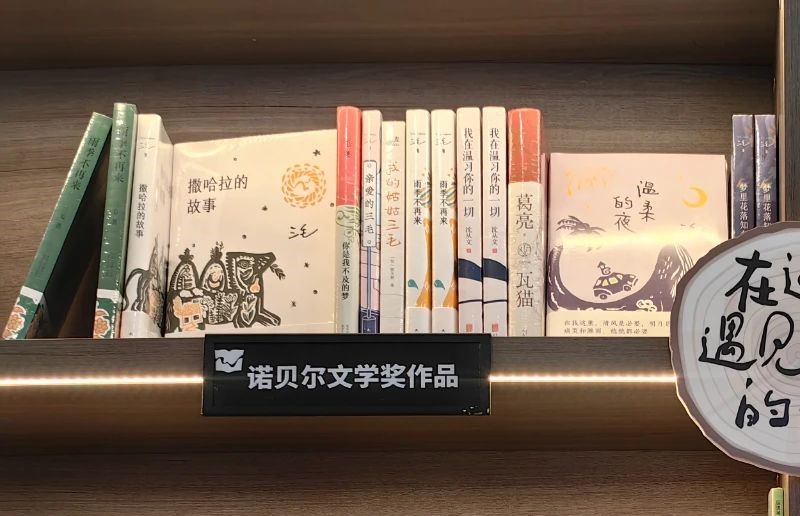

这套精装的《四库全书》为玉溪一中图书馆涂色上光。此书分为经、史、子、集四部,共收录3462种图书,约8亿字。

比如反映战争的《桐柏英雄》《林海雪原》《难忘的战斗》,反映革命加恋爱的《青春之歌》,反映农村变革与斗争的《红雨》,反映斗争加理想的外国书籍《钢铁是怎样炼成的》《牛牤》等。

当时,中国四大名著《红楼梦》《水浒传》《三国演义》《西游记》有幸开放。除了马恩列斯著作外,最多的就是毛选,还有鲁迅的作品,这些更是可借可读。

记不得哪本书了,书中有个女人,大概是地主的小老婆,有几分姿色,有点风骚,后为台湾蒋军刺探情报。

那女人爱穿一双白鞋子。于是我就把“小白鞋”的绰号送给班上一位爱打乒乓球的靓丽女生,因为她爱穿白色运动鞋。

同学互相取绰号,往往从书中找绰号封给一样姓氏的对方。比如《林海雪原》中“郑三炮”“许大马棒”就安在郑姓许姓同学的头上。

那时年少不懂事,取绰号只图随性快意,多少有些恶作剧的味道。后来,不雅绰号再也不随便出于我口。

曲径通幽处——即便是白天,阳光也不敢大声喧哗,因为图书馆永远是最安静的地方。

看看游鳞,放松一下,愉悦心情,为紧张的校园生活增添点情趣和灵动。

(三)

当时讲“学制要缩短,教育要革命”,小学和中学只须各读5年。又强调“教育要与社会实践相结合,要与劳动相结合”,许多时间都要学工学农学军。

学农纯是体力活,在学校要种菜地浇粪水,到附近生产队参加劳动,到学校农场干海资干农活。

学工稍有技术含量,在校办工厂我操作过最老式的印刷机,在汽车总站我学过氧焊,在农机厂我学过装配手扶拖拉机。

学军就是队列训练、抬木头枪练刺杀、集合、拉练……

那时,教育放“野马”的缰绳刚刚拉回来,学业可随便应付,即便是测验和考试也很宽松。许多同学都是在课堂上看小说。

凡是内容精彩、有故事情节、稍有恋爱“佐料”的书籍就格外受青睐。

传统优秀文化接地气。“忠孝仁义,礼仪廉耻”的“八德”大印,一盖一个准,一步一随行。

青春的交流和吸引,即便一次颤动、一粒萌芽都是珍贵的,适宜留到大学去绽放。

当时男生女生都很正经、很羞涩、很封建,互相不说话、不对视、不来往,更不敢谈恋爱,心里憋得慌,外表却装佯。

渴望阅读有爱情内容的书籍,尤其有幸瞄到“地下读物”手抄本,对躁动的少年之心那是非常“解渴”的。那时电影很少,没有电视更没有手机,小说无疑就成为主要的精神食粮。

踢足球和看小说,是我的两大爱好。

看小说会上瘾,除了课堂上半公开半隐蔽地看,晚上熄灯后还会躲在宿舍帐子里点着蜡烛看,每每看到深夜,结果把眼睛看近视了。

后来恢复高考读大学,学的是汉语言文学专业,读小说就天经地义。对原来的禁书和外国名著,就像饿汉啃面包,拼命补上这一课。

那种酣畅淋漓,是一种前所未有的精神快感。

看惯了风雨雷电铸就的铜干虬枝,却让人联想到笼中的金丝鸟……

石板当桌,穿着土气,艰苦和寒酸掩不住勤奋和专注,倒流的时光抹亮远逝的岁月。

(四)

大约1973年的某一天,不知为什么,水晶宫外围池塘里的鱼全漂起来,岸上围满了人,整个校园轰动起来。

许多男生兴奋极了,换了游泳裤下池塘捉鱼。除了好玩,更多是为了饱口福。当时物资贫乏,每周在校6天只能吃上两顿肉。

如能有鱼有肉有油水地饱餐一顿,那是十分诱人和幸福的。

当时的学生对弄吃的动手能力很强,拿鱼摸虾钓鳝鱼,男生几乎都会。掰苞谷、摘毛豆、烤红薯之类,也是随手的事。这一切都是为了填肚子。

当时水晶宫的那些大条大条的鱼,让许多学生打了“牙祭”。以至于今天,我站在水晶宫的池塘边,波光粼粼,那些翻肚皮的鱼仿佛还漂在我的眼前。

还有一件事,让我们知道了水晶宫的神秘。早就隐隐听说水晶宫里面藏有大量禁书,后来被一个人揭开神秘的面纱。

图书馆是“自助餐厅”,在此阅读管“饱”,还不敢随便糟蹋和浪费“知识食粮”。

这种摆设会让人兴奋,也会让人不敢狂妄,还想美美地照张相,留给恰好的18岁。

此人是当时玉溪一中的高中学生,是个风云人物和运动健将。作为部队子弟,他高大魁梧,刚毅威猛,体育特好,练得一身铜色而铁硬的肌肉,篮球打到专业水平。

他在学校里一直是明星般的存在,尤其受到男生崇拜。他还有另一大特点,尤其喜欢读书。

有一次他去水晶宫偷书,涉水进去,用军衣军裤当口袋,塞满了书,又扛着书涉水出来。

后来他被发现,在大礼堂向全校师生作检讨。他装模作样念检讨,我们却觉得他在作报告,简直是一条好汉,打心眼里佩服,给予嘘声支持。

传说他偷的就是禁书,更让我觉得孔乙己说的“窃书不算偷”,并非苍白无力的辩解而是渴望读书的实情,甚至激起了我想偷看禁书的欲望。

我那时刚好看了《水浒传》,认为这与水浒英雄智取生辰纲差不多。很长一段时间,他的传奇故事还一直在同学中流传着。

玉溪一中校徽,中间是六合亭图案,暗含“一中”二字形状。犹如身份证,“出生”时间定格在1925年。

“书是远方”这四个字言简意赅,让眼流盼,让心飞翔。

(五)

在我眼中,水晶宫现存的真旧物只有二件:

一是怡心亭。此亭为六角亭,是进入图书馆的水上通道。抬头可见一匾:“蔚起人文”。此匾是当时“云南王”龙云为纪念玉溪创办学堂的先驱严天骏先生的题词。

柱子上有一副对联:“鱼跃鸢飞风雨多经能励志;水清木华群书博览可怡人”。作者周邦彦。

她是我的高中班主任兼语文老师,一位才女,笔耕不辍,一直持笔到87岁逝世前。今天见此联,如见斯人。

还有另一副对联:“玉从石出他山之石可攻玉;溪归海去此处大海能归溪”。在首尾两处都巧妙嵌入“玉溪”二字。这是外地参观者对玉溪一中的赞誉。

二是紫薇树。院中这棵老树150岁了,苍劲硬朗,经历了多少风雨,如今仍在透明顶篷的庇护下屹立着,默默无语。

六合亭始建于清乾隆十三年(公元1748年),光绪年间知州杨春林重修。2010年更名“怡心亭”。人往亭中过,精神一抖擞。

六合亭坐落水中,犹如饱读诗书的老学究,派头十足,气度不凡。

不免担心它被院子顶上的玻璃罩子过度“护卫”着,没有大自然阳光雨露的直接沐浴滋润,会不会人为地减弱生命力呢?

正如现在的教育之弊:温室育花,过于呵护,难经风雨,难以扛事。

原来的水晶宫就是现在的图书馆,而现在的图书馆却不是原来的水晶宫。人们也许慢慢忘记了“水晶宫”这个词,也无妨。

我只知道,这里的藏书更多,设施先进,功能渐强,可以在此阅读、自学、喝茶、交谈等,这就够了。

玉溪一中建校100周年之际,水晶宫又迎来新生,图书馆更加漂亮。

行文至此,总觉得意犹未尽,还想再说点什么。为此,写下一首“凉白开”小诗,也取名《水晶宫》,以表心志——

笔墨纸张,琳琅满目,短暂停留,挥手而去,看着梦的背影去穿越。

遇见最好的自己是件多么美好的事啊!让书香成为一生抹不去的味道……

图书馆原先叫做水晶宫,坐落在玉溪一中。多像我们亲切的小名,被青春一遍遍深情地朗诵。

走过六合亭的时光通道,去寻找会飞的梦。鸟鸣和树影映在水面,灯光和月光照在学子心中。

当年轻脸庞变老的那天,就把回忆丢给风。庭院那棵沉默的紫薇,守着百年校园的春夏秋冬。

2025年4月15日稿,后改。

文章来源:葵之语 作者:周葵

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者本人。