曾星华《忆昆明南菁中学》

文章原标题:曾星华《忆昆明南菁中学》(家母写于古稀之年)

1940年,我于昆明市立女子中学初中毕业后,同时考上昆华女中和南箐学校高中部。十四五岁的孩子本无甚主见,我之所以进入南菁,全亏我那位洋书虽然读得不多,却谙熟“名师出高徒”这一浅显道理的母亲。她听说南菁学校的教学质量不错,教学管理严格,加之老师多数来自西南联大,便毅然把我送入名师的门下“深造”。

一、来自西南联大的老师们

西南联大搬迁昆明,确为云南省的教育事业和学风带来了不可估量的影响,特别在为云南培养人才方面,作出过巨大贡献。我在南菁读高中二年级时,就有来自北大的周孝全老师和来自清华的江泽坚老师执教。周老师教国文,江老师教数学。他们都是极有学问的人,不自命清高却甘居清贫。

周老师讲授的古代文学作品,选材精心,描述感人。讲到“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心”,“独自莫凭栏,无限江山,别时容易见时难,落花流水春去矣,天上人间”等名家诗词时,自有一股慑人心魄的力量。眼看半壁河山,生灵涂炭,不禁潸然泪下。

江老师才华横溢,数学造诣极高。由于他自己聪颖过人,容易把每个学生看成“一教即懂”的天才。每学期考完数学,见到我时总说:“我查看过你的成绩,别的科目都不错,唯有数学,怎么就老是差着那么一点点?好吧!送你及格。”我想鼓足勇气对他说:“老师,你唱的是阳春白雪,曲高难和啊!”但看到他那似遗憾又似嘲讽的微笑,似乎在说:“你是一个数学上十足的笨蛋”时,我不得不承认自己确实是一个数学上十足的笨蛋。毕竟他为南菁培养了不少数学上的高才生,如杨远和、黄敞、刘自强等,毕业后都考上了西南联大,我和班上大部分同学也都顺利进入了大学。

大凡成大业者不拘小节,把全部身心投入事业的人,一般不太注意自己的仪表。江老师长年累月穿一件蓝布长衫,周老师更少更动衣着。至于鞋袜小事,自无心过问,常常不是鞋后跟踩塌了,就是袜后跟磨破了。所以有一次,当周老师讲到杜甫的诗时,班上一个男生便把“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,改为“不尽鸭蛋滚滚来”,嘲笑他不时露出脚后跟,像个鸭蛋。

当时南菁的高年级男生,读起书来有股狠劲,成绩不坏,调皮捣蛋起来也确实让人恨得咬牙切齿。他们并非有意为恶,却又不愿安分守己。但我们全班每一个人,包括那个调皮鬼在内,都深深尊敬两位老师的为人,又十分佩服他们渊博的学问。

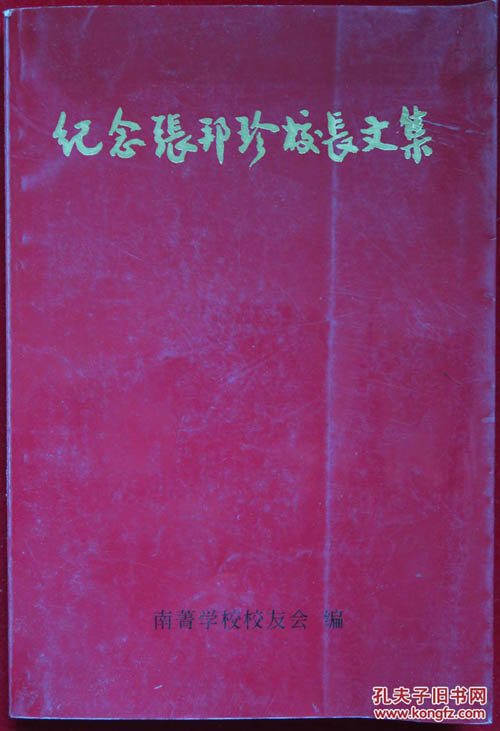

二、张邦珍校长

我从小学到升入大学,曾经遇到过不少校长,但是没有谁像张邦珍校长这样,严厉到令人终生难忘。

首先是她的打扮。一头梳得极为妥贴的男式短发,一副擦得铮亮的金丝眼镜,一套永远烫得笔挺的咖啡色女式西装,中跟黑皮鞋。走起路来,目不斜视,腰板挺直;说起话来,不露笑容,声调激昂。她最不喜欢的事有三:一是不好好念书,男女生离得太近,“成何体统”;二是吃饭“拣嘴”,不吃豆渣尤为“罪该万死”:三是学生见了她就跑,像老鼠见了猫。

记得在我们学生的膳食谱上,每周规定必须吃豆渣一次,届时,校长必亲临“督饭”。待到她逐个巡视完每张饭桌之后,几乎毫无例外地站到龙云的女儿龙国壁桌旁,盯着她把全部豆渣吃光。如果哪天校长疏于防范,哪张饭桌上的豆渣未被消灭干净,她会把大家召集起来,痛心疾首地发表一篇情文并茂的演讲:同学们!前方的战士正在沐血奋战,后方的人民正在节衣缩食,你们是什么大少爷大小姐?居然像豆渣这样营养丰富的东西都吃不下?小时候吃不了苦,长大后如何能成为国家的栋梁?同学们,同学们!你们真……真是不成器……

她的演讲常常出于激动而不能终场,只好解散。

其实,若认为校长一味专制独裁,不苟言笑,未免有失偏颇。事实上她是很爱学生的,只要见了她不跑,远远站住说一声:“校长好!”她的脸上必然绽放出可爱又复可亲的笑容:“同学好!”假使心情不坏,会异乎寻常地、十分温存地问你:“读书的成绩好吗?生活过得惯吗?”

有一次课间休息时,我和同班的一个女同学到永胜庵旁,农民开设的一间小店买零食吃,突然听到校长的吼声,转身一看,原来是龙绳勋正悻悻地走到校长面前。我们那时真是进退维谷,只好恭立一旁,静观事态发展。

“过来,你为什么不好好读书,兔子似的到处乱闯乱窜?为什么见了我就躲?”校长问。“我没有看见你家(昆明话,您的意思)”。省主席龙云的五公子难得如此恭敬地回答。“那为什么我一面喊,你还一面跑?难道我是老虎,会吃了你?”待要争辩,两记重重的拳头已落到了公子的肩上、背上。这事虽小,学生中却引起了震动。有人说:“也真是太凶了。”有知道内情的人解释道:“据说张校长在执掌校印之初,早就和龙主席有过“约法三章”。其中的一条是“假若你让我当校长,你的子女就得由我管,有了错要罚要打由我,你不能护短,因为如果你的子女我都管不了,我还怎么去管别人的子女?”龙主席笑答曰:“这自然、自然……”

谁也无法证实这条“小道消息”是否属实。不过按照中国“擒贼先擒王”的逻辑推断,校长的做法虽说欠妥,但无疑是正确的。至少在她身上,人们可以看到不畏权势,一身正气的品德。正因为榜样的力量是无穷的,所以在学生中极难听到“我的爸爸管着你的爸爸,你得听我管”;“你的妈妈得听我的妈妈使唤,你得听我的使唤”之类仗势凌人的话。(在这本纪念文集中有我的作品)

三、男女授受不亲

二十世纪四十年代初期的云南省,“男女同校”称得上是教育界的“创举”,甚至可视为对当时尚存的封建残余思想的“挑战”。张校长是新派人物,刚从法国留学归来的留学生,校长一职,堪称当之无愧。然而,在对待男女生问题上,总不是那么“开放”。每当看到男女生走到一块,不管有意与否,必定大喝一声:“同学们!离开点!”潜台词自然是“像什么样子”!虽然校规上并未明文规定“男女授受不亲”,可是耳濡目然,潜移默化,校长先做表率,久而久之,自然无人敢越雷池一步。只要跨进校长的“领地”,无论是在吃饭去的路上,还是置身于锻炼身体的运动场,抑或在汲取知识的课堂里,总是男生成群,女生成党,壁垒森严,河水绝不犯井水。

五十年后,1988年校庆前,我接到余国权邀我参加校庆的一封短信,他写道:“星华同学:我叫余国权,现改名余松。我是你的同班同学,就坐在你桌子的斜对面……”由于学生时代历史造成的男女之间难以逾越的鸿沟,使他居然认定我已忘了他,居然把座位的方向都指出来了。其实,同窗三年,平时虽不交谈,毕业后又各自东西,却怎能忘记那平易近人,整天一声不响,只会埋头读书的书呆子?正待回信,不期竟收到他的讣告。内心凄楚,更叹那人世无常。即使以后我与我当时的同班同学们关山阻隔,音讯断绝,他们学生时代的音容笑貌,甚至“作恶多端”,顽皮捣蛋的行为,何尝在我心中泯灭?我想同窗情谊是经受得住人世沧桑考验的,尽管那时我们同校同班又形同路人。

如果每个人在走过一段人生旅程后,再回过头来看看,也许能从许多以往不甚了然的人和事中,悟出些新的道理来。要是校长大人当时管学生不是那么严得近乎苛刻,让他们像今天某些中学生那样,学业未就,功名未成,整日醉心于谈情说爱中,我们怎能挣得那张扎扎实实不羼水的高中毕业文凭?怎能搭起顺利升入大学的阶梯?

四、小插曲 背诵《总理遗嘱》

张校长是云南省有名望的社会活动家,对学校的事未必能件件躬亲,可是每星期一的“朝会”一定亲自出马,开会程序也不能作丝毫修改。宣布会议开始后,一是向总理遗像行三鞠躬礼,二是读《总理遗嘱》。这时校长在台上背一句,全体同学跟在下面背一句,至今我对遗嘱句句记得真切,皆得力于这一“基本功”。三是静默三分钟,四是默毕,校长讲话。

有一次,龙主席夫人顾映秋女士突然亲临南菁看望学生。学校上下自不免一场忙乱,校长自不免集合全体学生,聆听夫人讲话。那时南菁没有礼堂,龙夫人只能站在教室前那块空场的土台上讲话。按南菁惯列,讲话人在向总理行完三鞠躬礼后,定要背诵《总理遗嘱》。龙夫人可能是由于疏忽,未打听到南菁这条不成文规定,也可能由于紧张,背到“现在革命尚未成功,凡我同志务须依照余所嘱”时停住了。台上校长不知所措,台下鸦雀无声,寂静中轻轻传来龙国壁忍俊不禁的笑声。我想她大概在对母亲作“腹诽”:“我背得滚瓜烂熟的东西,你这个做妈的反倒不如我,真笨。”最后还是校长提词解围,会场才趋于平静。

五、开夜车

校长的另一丰功伟绩是治学严谨到无懈可击,她规定每学期必须举行三次正规考试:即两次月考和一次期终考。考毕,必须张榜公布考分和考试名次。在她看来如果某生能经常名列榜首,将来必是南菁的骄傲,国家的“状元”。她毫不避讳地说:“我把你们的成绩公诸于众,目的无非是激发你们的自尊心,让你们读书不取巧,不偷懒。古人曰:‘少壮不努力;老大徒伤悲’,现在不播种,将来只会守着一片荒地哭。就是哭瞎眼睛,终究无济于事。”

校长望“生”成龙之心足以惊天地而泣鬼神,只是这样一来,却苦坏了学生,由此而刮起的“开夜车”之风,几乎把大部分学生都席卷进去。“开夜车”名副其实地成了南箐的“专利”和“特产”。为了不在人前丢脸,考试临头前的半个月,有的人就杜绝了一切文娱活动,强压住想去看场电影的念头。有的人则放弃了回家度周末的难得机会,读书读到走火入魔的程度。每晚熄灯铃响后,女生宿舍大殿走廊处的长明灯前,开始聚满不同年级的“开夜车”者,女学监几次苦劝,几番督促,费尽九牛二虎之力,才能勉强把她们赶回寝室睡觉。

开夜车决非好事,但开夜车又成了当时南菁学风的重要标志。同学们经常开玩笑说:“每考完一次试,就像从地狱升入了天堂。其中的酸甜苦辣,局外人无从知晓。”

六、电灯杆上吊苹果

我们班的同学大多数祖籍云南,但也有不少人如杨远和、黄敞、刘家桐、沈诗琼、陈海涵、林玉屏等是随父母的工作单位,从外省疏散来昆明的。陈海涵长得又高又瘦,由于太高,总是有意弯着身子。金韵璠则是个子较矮,又有一张红仆仆的圆面孔。两人外型悬殊,可又偏偏难分难舍。寝室教室,课余饭后总是形影不离。在一个星期一的早晨,同学们刚开完朝会踏进教室,不禁被黑板上的一幅速写画惊呆了。先是凝视,继而大笑。

原来是黑板上画着一根弯腰电灯杆,杆上吊着一个大苹果。人人心里明白无须费力就能猜中画的内涵和矛头所指。尽管女生们至今仍不知道这幅“名作”出自哪位“大师”之手,但金韵璠“apple”(苹果),陈海涵电灯杆”的雅号却因此得以确立。她们两人自然气愤填膺,也想向上告。转而一想,又觉得何苦闹得满城风雨,诨名远扬。说到底无非是男学生的恶作剧而已。

作者:滇豫南南_孙秋克 本文图片均从百度下载,若有侵权,请告知删除。

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者本人。