野夫:大理没有爱情

2014-11-28 行李

在野夫那篇著名的演讲《在路上》中,他追忆了自己因为被道路诱惑,因而从少年到中年,如何从家乡走向世界的千山万水的过程。他说诗人不是以诗歌的数量,甚至不是以诗歌的质量而定,而是因为他过着一种诗性的生活方式。这种生活方式,一定不会循规蹈矩、被奴役、像猪一样永远待在猪圈里,他是那头追求自由的、一定要越过围栏的猪,他发誓要把天下的路走成一双拖鞋。当他年过四十,在北京功成名就后,又一次把自己洗白,一无所有地来到边陲小镇:大理。

行李&野夫

行李:你是什么时候到的大理?

野夫:06年。

行李:因为什么机缘?

野夫:06年在北京经商十年了,已经厌倦经商,也厌倦了当时的家庭生活,就决定离开北京,也离开这份生活,就离婚了,私人财产给前妻,公司给朋友。告别旧生活后,到哪儿去呢?第一选择就是大理。

行李:为什么?

野夫:之前一年来过一次,和赵野、李亚伟、默默几个诗人,那时大理很安静,而且山水好,从迷信的角度讲,大山大海,气场像个太极一样,苍山有多长,洱海就有多长,仁者乐山,智者乐水,这里都有,在山水之间享受风景。

行李:可是山水好的不止大理。

野夫:第二个,这里物价也便宜,当时身上又没钱了,厌倦都市,又想找一个消费得起的城市,大理当时被丽江便宜多了。第三是,整体感觉白族是一个很好打交道的民族,而且很崇尚文化,这个民族很文艺(笑)。

行李:怎么讲?

野夫:你看这里家家户户都喜欢写诗文,农村都是这样子的,每家每户都养花种草,干干净净的,这是一种文明,古人说教化,这是上千年的教化形成的。大理真正还有一个特征,很多人没有注意到,它几乎是中国唯一的活体博物馆,这是我给它命名定位的,我一直鼓励用这个作为他真正的唯一性。

行李:具体而言?

野夫:世界上所有的大宗教,大理,甚至一个小小的古城,全都囊括了。你看佛教,有大乘小乘,显宗密宗;道教名山魏宝山;伊斯兰教,村子里都有清真寺,古城里不止一处;天主教,古城里也有,80多年前就修建的;基督堂……而且最重要的是,这里的信徒一直在坚持宗教活动,在繁衍,香火都很旺。除开这些,自然崇拜原始宗教也很兴旺,每个村都有本主崇拜。

行李:本主崇拜是白族的?

野夫:对,只是白族有,每个村的本主都不相同。你还不能视为纯祖宗崇拜,他们崇拜的有时是一头狗,一棵树,有传说中的神话人物,有现实的英雄人物,有历史人物,有植物,动物。另外,村子里还有虫神庙(土地庙那就更多了),祸害庄稼的虫也要立庙,这是农业社会的风俗。还有剑川县的生殖崇拜,从人类学社会学上,全世界很多民族都有生殖崇拜,但是像剑川这样,直到今天,女性生殖器的石雕还被妇女们视为求子孙的灵丹妙药的很少……

行李:为什么大理有这么好的条件?南边有更大的都市昆明,北边有更偏远宁静,坝子面积更大的丽江。

野夫:唐宋以来,大理国以佛教为国教,后来融进来别的宗教,说明这个地方很包容,不然会有宗教战争,课间这里的人能包容外来文化,外来人,比如我们就是外来人。

行李:现在住在大理的文艺圈的人很多,像刚才我们见到那么多人。06年你刚来的时候有这样的氛围吗?

野夫:也有,只是没有这么多。我来的时候,廖亦武也来了,知道他吗?这是被**党屏蔽得很厉害的一个人物,前年在德国获得了德国最高的文学奖,叫书业和平奖,得过这个奖的人,后来有一半得了诺贝尔文学奖。他和我一样,89年坐牢,也曾经是诗人,后来也写纪实作品。那时我们两住同一个村子,南门新村,紧接着我把余世存也叫过来了。当时还有一些其他的画家作家诗人之类。

在野夫家的阳台上喝茶聊天

(在野夫家的阳台上喝茶聊天)

行李:当时来的时候,有想过在大理的生计来源吗?

野夫:当时身上没有钱,从旧市场拖一车旧家具回来,很便宜,那时农家院也很便宜,400平米,一个月500块钱,一半草地花园,一半房屋,一个人住起来很舒服。又不想经商了,只有以写作为生了,可是卖文字在中国很没有把握,尤其是我写的这些东西,发表都很难,那就先写电视剧吧,编剧是很挣钱的。

行李:写过哪些电视剧?

野夫:全国都播过的是《父亲的战争》,现在有名的黄海波(笑)主演的,李雪健等人。

行李:编剧也有电视剧内部体制,你怎么进入的?

野夫:编剧是来料加工,这是商业写作,投资方想要我写什么,我就写什么。我写完你们怎么拍怎么修改,和我无关,如果觉得我的名字敏感,拿掉就是,我只要钱,名对我不重要。电视剧在我们写作的人来说,那不是创作,那就是玩儿。

行李:你以前说那就是门手艺。

野夫:对,就是手艺,赚钱,和泥瓦匠是一样。写作这一块儿,所有的汉语文体我都能写,全写过,不愁找不到饭吃。

行李:之前经商时,演习过写作吗?

野夫:早在80年代我就是写作者,湖北有名的诗人,在武大又上作家班,只是89年的命运把我变成了商人。

行李:现在的写作者很少有人有能力经商了,不像你那个时代,好像什么都会。

野夫:没办法,你整个家破人亡,必须养活自己。而且90年代从监狱出来后,国家南巡,整个世界一切向钱看,再靠诗歌已经无法换来尊严。我也有些朋友一生做很穷的诗人,但我永远要让自己活得很有尊严,永远打不死。挣钱,说句粗话,老子就是不爱挣而已,要挣,老子照样能挣。我是一无所有去的北京,真正的一无所有。

行李:连朋友给你一口铁锅,你都觉得丢脸,在火车站砸了(笑)。

野夫:对,我96年去北京,99年就在望京买房了。就像今天,现在国家不许我出书了,我又失去了这个生计来源,要是换做别人,会想怎么办呀,对我来说,根本不当回事,老子就是去大理人民路上摆地摊给人算命,照样能把一个月饭钱挣回来。我是属于那种不觉得做什么事放不下的人,我去街上开个面馆,就叫野夫面馆,每天只卖100碗,一样活得很好,而且我烹调手艺很好(笑)。

行李:所以是有了电视剧写作的经济基础后再从事自己的写作的?

野夫:其实是同时在写我自己想写的散文。后来就结集出书,卖得好,我也活得可以,也有大陆不能出的,那就留着,网上流传而已,这种活法很轻松,不依赖于任何组织,可以自由自在过想过的生活,写想写的东西。

行李:你写作的空间会影响写作的内容和情绪吗?在大理写,和在别处写会不一样吗?

野夫:地方倒不会有很大影响,这两年机会好,去年去德国写作,换个地方写也行。但是只要在国内,我就有一大半时间在路上。

行李:是自己想走来走去,还是各种邀请太多?

野夫:还是邀请或者各种事情,各种活动,还有多年的哥们邀请一起去哪里玩,我们的人生没有太多的任务,天大的事情也可以放下来,先出去玩了再说,所以总是在路上,你要看我微信的话,总是在变化地方(笑)。

行李:看呀,你的微信总是暴露你的行踪(笑)。那我们也聊聊你停留最多的大理吧,大理的自然环境一直都被视为很特殊,这边的季节、云、太阳、植物,这些风花雪月对你日常生活的影响大吗?

野夫:我认为这是中国唯一像欧洲的地方,比如瑞士,我走了欧洲十几个国家,它的风格、气候,在中国太难找了,我很多朋友就整天坐在我这里看云,早上的云,中午的云,下午的云,都不一样。古人说云卷云舒,就是这种境界,对你心性是很好的修养,我们其实在内地没有这样喝功夫茶的习惯,有时就在阳台这里喝茶发呆,这种生活方式让你很宁静,像我们又是内心深处很激烈的人,在北京,会无形之中卷进太多局。在这里不会,别人知道你远在边陲,也懒得理你(笑),你就安静地读书写作,喝酒会友,这是我们这种50岁以后最好的生活。

大理的云

大理的云

(大理的云)

行李:你讲到边陲,现在有内地人还将云南、大理看做西南山区,很远。大理其实自古以来就是大都市,正好在一个通道上,南去东南亚,北上西藏、尼泊尔,大理有那么多宗教,除了本地人包容外,也是因为这里外来人很多,这个小城并不封闭。

野夫:对,它不封闭,大理其实挺国际化的。四面八方的人,各个国家的人,都在这里混着,我在这里交往的人也很有意思,与和尚、道士做朋友,与江湖上拳打脚踢的人做朋友,和从西方来这里自己做啤酒的人做朋友,很好玩。我喜欢结交形形色色各种人物,这个世界上比我朋友还多的人不多,我百无禁忌。你在这样一个小城见证着世界上形形色色的人生,这对搞文学的人来说很重要,因为你在阅人,阅人无数,文学说到底就是人学,我喜欢这样的人生,无所在的状态,没有规律。昨天我不知道今天会遇见你,今天不知道明天。每天都有小小的意外,让你新奇。

行李:以前叶永青说,有一天早上醒来,发现街上卖的早餐既有豆浆油条煎饼饵块耳线,又有蛋糕奶酪咖啡,全世界的早餐这里都有,他从来没有发现自己小小的家乡这么国际化过。

野夫:我刚写了篇小散文,应朋友之约,写的就是我在大理的生活,题目就叫《人民生活》,写人民路上人民的生活,我写了几个很有意思的人。第一个就是我刚到大理的时候,我和老廖两人白天各写各的,写累了,晚上经常去人民路喝酒,那时人民路没什么酒吧,有一个叫五十碗(笑),用土碗卖白酒。老板姓周,重庆人,对客人不理不睬,也没什么服务人员,就他自己在柜台。整个酒吧是一个狭长的巷道,就这么窄,但是很深,经过酒吧时,会在巷道最尽头的地方,看到一个巴爷,在那里孤独地等着客人,一晚上偶尔有一桌,偶尔有两桌,多数时候是只有一桌客人,或者他自己一人。他会上山去采大麻,熟悉的客人会找他分一口,大家轮流分一口……他也有一个小小的月池,摆着一套破烂的架子鼓,只有他自己把自己喝hign了的时候,抽大麻把自己抽飞了的时候,就会下到月池里去咚咚咚打架子鼓,你到那时候才知道他是一个非常优秀的乐手。现实生活中,我经常看到他背着背篓上山去采大麻,这个画面很好玩(笑)。终于有一天,经营不下去了,也就关门,走了。来的来,去的去,小城故事多,歌词里唱的不就是这样的人生嘛。

行李:再讲几个人的故事吧,这么精彩。

野夫:还有一个香港老头,大家叫他坑叔。他原来是香港一个电器工程师,不在香港过那种富贵生活,跑到这里来,在洋人街最顶端一条路右转的一个死巷子里——根本不可能有过路的人经过,开了一家小餐馆,做私家菜。这个阿坑,一个孤独的老头,也不像香港人,像黑社会的,我常开玩笑,问他是不是犯事了跑出来的(笑)。脾气也大,每天只做晚餐,亲自买菜,亲手做,只请了一个洗碗的。头一天必须定菜,问好人数,也不准点餐,他给你配菜,洱海的鱼,山下的土鸡……他蒸鱼时旁边要放一个秒表,要打表(笑),从上锅开始,秒表像定时炸弹一样啪嗒啪嗒响,到一定时候啪停了,就要端出来。

行李:(笑)手艺确实好?

野夫:确实好,他是那条路上唯一做粤菜的。做完一桌,他就手一洗,自己端杯酒做到客人桌来,客人点的菜,他也夹几筷子吃(笑),跟着吃完了,挣的这份钱,马上到人民路上来泡吧。妈的,自己家里有很多酒不喝,硬要到酒吧里来喝,经常把自己喝得醉醺醺的。有一次——那时人民路上的水沟没有盖盖子,挺深的,他一下子把自己的腿摔断了(笑),又回乡下去治腿。

行李:真像电影啊。

野夫:是啊,这些人不是伟人,就是普通人的生活,活得有人味儿,挣这个钱,就花这个钱,肯定也攒不了钱,就用这种生活方式,养这种生活方式,终于有一天,他邂逅了现在的媳妇,结婚了。阿坑竟然结婚了!以前喝醉的时候,经常把他的影集翻出来,我一看,都像六十年代七十年代的三级影星,他指着说,这个以前和我好过(笑),妈的吹牛,也可能是真的。

行李:现在60出头?

野夫:差不多。他结婚时,人民路上的人和他其实都是食客关系,但是他在洱海边的才村大办酒席时,所有人都自愿去凑份子送礼钱,这就是一种熟人社会的生活。到了大理,忽然回到了传统小城市那种熟人生活,我们在都市,一个楼道里,门对门的,你可能永远不知道对面住了什么人,在这里,你和很多人都是买卖关系,他也不会少收你钱,但是你和他竟然成了朋友,传统中国社会不就是这样子吗?

行李:走在街上,可能随处都是认识的人。

野夫:我要在人民路上走一遭,随便都会碰到熟人。我要在路边支个桌子吃个饭,一下子就会有十几人来了,一看,野哥在这里,也坐下来一起吃,就这样聚起来了,添一双筷子而已,所以在大理吃饭,很容易变成一个庞大的局(笑)。

行李:昨晚我们和朋友去吃饭,还是当地人开的,没有游客,结果熟人也在那里,大家各自点几个菜,再用空盘子分给对方尝一点,走的时候,谁先走就会把另一桌的钱付了,反正也没多少钱(笑)。

野夫:是啊,这样的事我经常干。

行李:很多人都说大理像一个收留所,大家因为各种受伤来到这里,最后被大理收留、修复。正常人来这里的很少(笑),这也许是偏见,不知道你身边哪类人多一些?

野夫:不排除这种人,像我们这种在都市里厌倦了,烦躁了(笑),但是也有在都市里感情很好的,到了这里就离婚了各自回去了,也不少,像余世存就是(笑)。

行李:(笑)总之和都市的相续性不强,一种和都市不同的生活格局。

野夫:对,这种小城市的传统社会里的熟人生活,还是有它很迷人的地方,当然也有问题。它是我们记忆里的东西,是我们少年时的生活。在北京,你恨不得要提前三天预约吃饭,还要花两三个小时在路上,等你吃完饭,要喝个酒,还得请人代驾(笑)。在这里,我要到晚上六点半忽然想不做饭了,主个局,都能约上好些人。

野夫的各种酒肉局和诗文局

野夫的各种酒肉局和诗文局

野夫的各种酒肉局和诗文局

(野夫的各种酒肉局和诗文局)

行李:你在大理的活动路线一般是怎样的?

野夫:要么就在山水间待着不下去,像潘洗尘、赵野我们几个诗人都在这里,可以待着不下去。要进城就是去人民路,那里几乎可以满足我一切需求。

行李:古城外常去什么地方走动?

野夫:苍山无为寺去得比较多,和方丈喝喝茶下下棋。

行李:在这边搬动多吗?

野夫:搬过一两次吧,去年才搬到山水间来,之前几次都在和山水间差不多这个高度,都在苍山脚下。

行李:山水间的小社会是怎样的?好像北京的文艺人都在这里了(笑)。

野夫:如果随便一吆喝,这里至少有一二十个你愿意交流,愿意喝酒聊天的人。这个已经很了不起,在北京,你可能在一个小区里住了一二十年,都没有一个你愿意邀到家里来吃饭的人,或者说基本不认识。我楼上住的宋林(作家),楼下是李亚伟(诗人),都是很铁的哥们。上面住的树才(诗人),下面是潘洗尘(诗人),左边是西川(诗人)……还有些不是写作的,但也是你觉得可以交往,好玩儿的,有拍纪录片的,画家,有的甚至就是开客栈的,但也很雅致,很性情,你愿意交往。

行李:古人说择地不如择邻嘛。这8年多,你也去世界各地频繁走动了,但是还是觉得大理是最理想的居住地吗?

野夫:绝对的,我在海口早就有一套海景房,每天出门就是海,下楼就是温泉,而且我的主要私人物品都在那里,尤其是我的藏书,大部分历史资料都在那边,每个房间都是顶天立地的书架子,但我一年也不回去一两回。那是我户口所在地,我都不愿去,哪怕冬天。那里也有朋友,而且还有一批发小,但是你就不喜欢那种都市气,所有省会城市都差不多,那些朋友在一起没得可聊的,都是经商的,大家走着走着,可聊的就少了。

行李:人不好玩儿。

野夫:不好玩儿。

在世界各地的游踪

(在世界各地的游踪)

行李:现在随着人口的越来越多、杂,很多人开始担心大理的未来,你怎么看待它的明天?

野夫:相对全国各地来说,大理州历届的政府有些共同的东西还是在,地方立法一以贯之,比如对洱海的保护,这个意识还是很强。大理还有重要的景观,田园文化,整个山脚这一块儿耕地,从下关到上关,山海之间这些地多好呀,他们还在保护。但是发展呢,又势不可挡,农民自己也要发展,只能是规定层高,让家家户户都有景观,我认为比全国各地都做得好。隐忧挡不住的,你不能说老子想要一个安静的生活,全国各地的人就不要来了,你没有这个权利。这是一个自然的生长过程,就像古城原来的萧索感、颓废感,那种安静,现在就是变成了摆满摊铺,喧闹,没办法,你挡不住。

行李:你会视自己为大理人吗?

野夫:(停顿很久)我除了视自己为这里人,还能视为哪里人呢?虽然你其实很难真正成为当地人,人家也不一定认同你,哪怕你买房子了,以后死在这里,埋骨苍山。而且这个概念很抽象,中国人是以户籍所在地来视自己是哪里人,属地管辖制,我户籍是海口的,我也没认为我是海口人,海口人也不认为。

行李:利川人、海口人,还是大理人。

野夫:如果说我是湖北利川人,利川人也早已经觉得我十几年前就离开他们了。情感上可能还会怀念故乡,写故乡,但是你真正会回故乡去生活吗?那个故乡是你回不去,或者不想回去的。

行李:故乡感会一直成为情感上的牵连,或者影响写作的内容,但故乡早已没了,远了。

野夫:对,对大理而言,至少我愿意埋骨苍山,假如要死的话,我就死在这儿。我对很多外来朋友说,我们一定要融进当地社会,不要光和外来人交朋友,要和本地文化发生往来,不要自成一个王国,虽然本地人会觉得你还是外来人,甚至会觉得你他妈就傲慢地在我们的土地上生活,我和本地民间人很多往来,其中有的是我要托付后世的,现在都说好了,我死了你要负责,扫墓时为我扫墓(笑),不要把自己当成什么狗屁人物,在这个地方来,就要融进去。

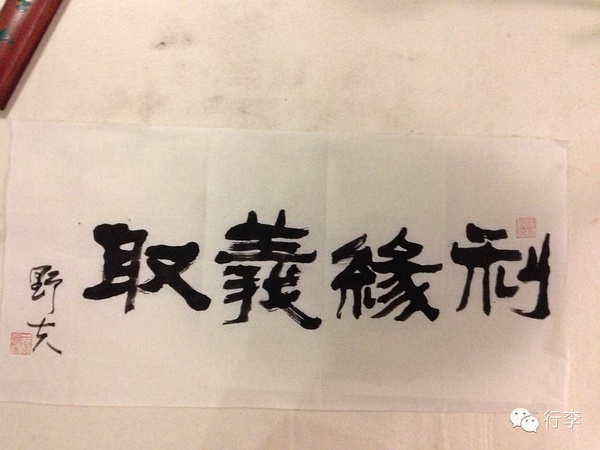

野夫的字

(野夫的字)

行李:刚才进山水间门口时,看到你主持的,很快要成立的爱情博物馆,你在大理找到自己的爱情了吗?

野夫:(笑)在大理找什么爱情,没想过,但并不是说没有情感生活。

行李:经过这么多风风雨雨,你现在是怎么看待爱情生活和情感生活的?

野夫:像我这种人,离了两次婚,对婚姻是毫无兴趣。你要碰到一个喜欢的人,判断喜不喜欢她,首先要看她是不是和你谈婚论嫁,她要谈婚论嫁,那立马就说大家做哥们做朋友吧(笑),连喜欢的心理都会灭下去。如果不谈,彼此情投意合,大家要相处,相好,都行。成年人,你觉得舒服就走下去,不舒服就分手,大家不要成为别人的问题。

行李:你对孩子也会讲这样的情感观吗?

野夫:会呀,而且我是女儿,也这么讲,如果是儿子另说(笑)。我说,你和谁谈男朋友,和谁同居、分手,都不用和我汇报,也不用带来给我见。王朔给他女儿写信说,你一生要离两次婚,你就长大了,我和王朔一样的。

行李:王朔和朋友聊天说,如果有一天女儿带一个陌生男孩子回来,忽然叫他爸爸,他会觉得太恐怖了,之前素不相识,他说你和我女儿好就是,不用叫我爸(笑)。

野夫:是(笑),我们这代人可能都是这种性情,我和女儿说,你要结婚了,可以带回来我见一下,请他吃顿饭,给一笔彩礼,但婚礼我是不参加的,这是其一。其二,我是不会见亲家的,不会和他们推杯换盏称兄道弟,你就提前告诉你男朋友,你爹就是这么个怪人,所有这些世俗的活动,你全都叫你养父去,而且你以后所有的养老送终,全都是针对你养父的,我不用你管。

行李:女儿是你的读者,是你价值观的追随者吗?

野夫:这几年倒也读我的书,价值观上,不理解她也拿你没办法,谁叫你是她亲爹呢(笑)。

行李:有这样的父母挺好,很多人的感情会因为父母而成为问题。

野夫:对,我不会。

行李:将来会为大理正式写作吗?

野夫:没有想过这个问题,我没有写作计划,对我们来说,没什么任务,而且我不太接受任务型写作,除非是纯商业写作,那前提是我缺钱的时候(笑)。

行李:你现在在大理的时间大概有多少?

野夫:哎——我每次回来都想再也不走了,但总是有很多事,像刚才又来电话让我去北京,没办法。所有人都知道,我不知道三天后会在哪儿。

行李:所以你从不需要助手。

野夫:我们这种人,连自己的生存都常常被剥夺,怎么去养一个助手,哪有那么大牌。

行李:没有想过移民吗?当遇到各种障碍时。

野夫:我在欧洲时,对方问我是否愿意移迁,我都拒绝了。我的生活常常受到很多恐惧,但我就在这个国家,就要与这种恐惧感共生。刚刚你们上来时,领导拉着我说警察又来这里调查我,我说,来了就来家里喝茶,不用躲藏,想知道什么随便问就是了,这就是我们的时代。我们今天的聊天,我并不认为可以发出来,但你不妨试一下。不管能否刊登,对我来说都很好,都是陪小朋友聊个天,喝个茶。

行李:大理下午茶(大理一个著名访谈栏目,由艺术家叶永青主持,每次邀请著名嘉宾,聊一些和大理相关的主题。没有固定地点,时间,嘉宾,什么时候来一个有趣的人,就让他讲,野夫是要在大理,都会参与)。

野夫:对(笑)。

行李:好吧,今天就这样吧,希望没有占用你太多时间。

野夫:生命就是用来虚度的,不占用这个时间,你也是用来干别的事,你写作哪有那么重要,又不是癌症晚期,要抢救性写作(笑)。我骨子里讨厌太把写作当回事,写作和吃喝拉撒一样,是你的生命欲望,快乐就写,累了,老子不写了。什么最重要,生活是最重要的,文章只是生命的附产品。

行李:那就告辞了,晚上朋友约我吃饭,问我在哪里,我说山水间,他说他也在山水间。

野夫:是啊,大理就是这么神奇。

行李:很多人觉得大理很好玩,就是因为有你们这些人在吧,它给另外所有的人提供了一个很理想的生活范本。

野夫:也许在遥远的未来,这个意义会更加凸显出来,今天大家还不够认识到它足够的价值。

野夫:著名作家,现常住大理。代表作:《1980年代的爱情》、《乡关何处》、《身边的江湖》等。

采访、整理:Daisy

采访地点:大理山水间野夫家

照片提供:野夫、Stone

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者单位和本人。