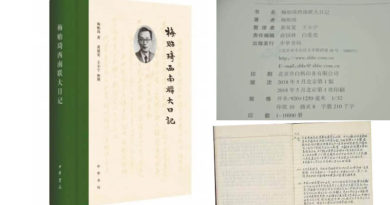

沈宁:母亲在西南联大的流金岁月,致青春,致友谊

沈宁的父亲沈苏儒,是浙江嘉兴沈家后辈、沈钧儒先生的堂弟;母亲陶琴熏(1921~1978)陶希圣次女,湖北黄冈人(今属武汉市新洲区)。

文章原文

母亲的闺蜜之许湘苹

文/沈宁

1937年,母親身穿當時的中學生服裝 在北京西直門外三貝子花園

母亲到昆明西南联大中文系上学,几乎立刻便成了校园里的名人。一是因为她是陶希圣先生的女儿,陶希圣先生原是北京大学的教授,而且不久前才在香港公布了《日汪密约》,轰动天下。二是因为陶琴熏小姐,为掩护陶希圣先生脱离日汪虎口,被日汪扣做人质,又被杜月笙万墨林先生救出,是个女英雄。陶小姐在香港《国民日报》发表长篇文章,记录这段经历,连载两日,广为流传。三是因为陶小姐从香港考进来,衣着容貌都比内地人时髦许多,在众多本来保守又因战争而家境穷困的内地学生中,格外显眼。母亲高高个子,披肩长发,弯眉毛,大眼睛,说一口标准北平话,走南闯北,见多识广,美丽动人,纯真豪爽。她每到一处,都引起众人注目。

大學時代 形影不離

而当时母亲结交的闺蜜,除陈琏之外,还有一个理学院化学系的许湘苹。许阿姨是江苏无锡人,小小的个子,总是喜眉笑眼。她在西南联大跟母亲同宿舍,睡上下铺。母亲曾经说,她和许阿姨两人,除了专业课,几乎形影不离,特别总是一起去上体育课。

母亲说,西南联大的体育课由马约翰教授主持,规定每星期两节,每节两个钟头。学生可以根据自己其他课程的时间安排,要么每星期按时上两节,要么几星期不上,然后连上几天补足。甚至可以一天连上四节,两天上够一个月的体育课学分。女生体育课,除练习一些基本运动技能之外,大部分时间就是玩猫捉老鼠的游戏,一班分两队,一队是猫,一队是老鼠。老鼠逃,猫追。追赶一阵,再换过来追,老鼠变猫,猫变老鼠。因为每节课上课学生不同,所以每节课都是猫捉老鼠。母亲和许阿姨每次一起上体育课,都要连上四节,玩四个钟头的猫捉老鼠。下课时候,都累得呼呼直喘。

母親的閨蜜陳璉

每天到食堂吃饭,也是两个人同行。西南联大的学生饭厅很大,中间隔几步放一个圆形木饭桶。每逢开饭时间,学生们冲进饭厅,都围到饭桶边,抢饭勺给自己盛饭。抗战期间,物资紧张,粮食不够,大学生们吃饭眼要快,手要快,嘴也要快。到得快,抢得快,吃得快,也许能再添一碗。到得慢,抢得慢,吃得慢,就可能吃不饱。许阿姨个子小,挤在人群里抢饭勺,总是吃亏。母亲个子大,嗓门也大,总是能够从男生手里夺过饭勺,抢先给自己和许阿姨的饭盒里盛饭。许阿姨后来给我们讲,母亲还发明了一种快速添饭法,所以母亲和许阿姨每顿饭都能够吃饱。

一般人怕吃不饱,盛第一盒饭的时候,总想拼命多盛,然后快吃。其实大家吃饭都是差不多的速度,所以差不多同时开吃,又同时吃完第一饭盒,同时赶去添第二饭盒,那就看谁手快,谁力气大,才能添得到。稍微慢一点的同学,便吃不到第二盒了。母亲的办法,第一饭盒不盛满,别人吃一满盒饭的时间,她和许阿姨只吃大半盒,就能早些吃完,赶在别人前头去添第二饭盒。添饭的时候,则拼命添满,然后坐下来慢慢吃,这样每顿都可以保证吃到将近两盒饭。许阿姨给我讲这故事的时候,非常神秘,说母亲这个办法秘不传人。后来母亲转学走了,许阿姨多年继续采用,还把这办法教给香港来的黄阿姨,两个人都可以不饿肚子。

有一次学生们正在吃饭,忽然响起防空警报,日本人轰炸。饭厅里的学生都爬起来,端着饭盒,一路破口大骂,一路挤挤撞撞跑出饭厅,去钻防空洞。母亲不慌不忙,对许阿姨说:她在北平南京和武汉,听防空警报听得多了,没那么可怕。听起来,那些飞机还远得很呢。两个姑娘,先到饭桶前,满满盛了两盒饭,才走出饭厅,进防空洞。母亲在西南联大出名,很多高年级男生努力追求她,经常请母亲吃饭。母亲觉得有些不好意思,决定回请一次。她跟许阿姨商量,买了一只鸡,在宿舍里请客。

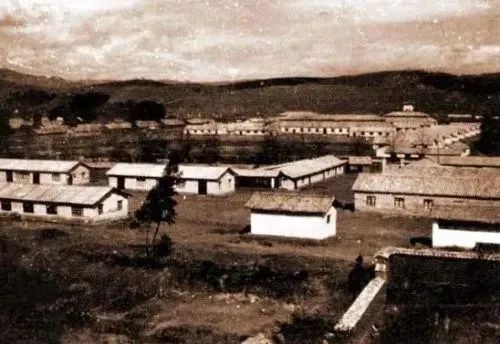

遭日军轰炸后的西南联大校舍 图片来自网络

西南联大女生宿舍在文林街一座大庙里,遭过日军飞机几次轰炸,残破不堪,文理学院的女生们仍然都住在里面,说是女生集中居住,便于管理。那天母亲有课,许阿姨没课,就由许阿姨在宿舍里看锅炖鸡。结果,许阿姨中途睡着了。母亲下课回宿舍一看,鸡已经烧焦。许阿姨急得掉眼泪,买个鸡不容易,她们买不起第二只。怎么办,母亲想了半天,只好把烧焦的鸡改成红烧,遮住烧焦的颜色。几个男生来了,在宿舍里说笑,吃烧焦的鸡。许阿姨陪客,一直道歉,那些男生口口声声说好吃。母亲觉得自己能够转危为安,还很得意,哪里晓得男生们是醉翁之意不在酒呢。

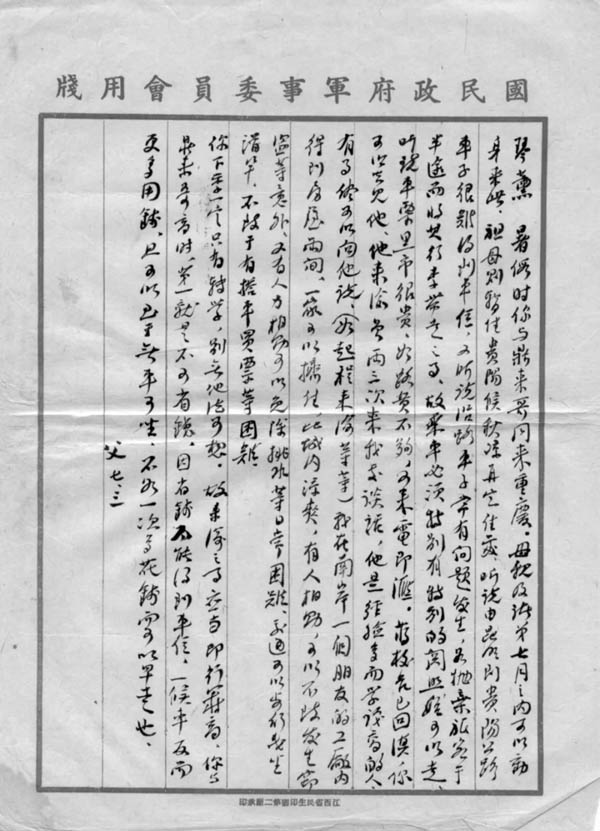

傳陶希聖被日軍所捉之後

日军偷袭珍珠港,太平洋战争爆发,日军随即占领香港。当时外祖父一家还在香港,母亲却远在昆明读西南联大。之后两个月,母亲得不到家人消息,焦急万端。因为高陶事件发生,日军对外祖父恨之入骨,先后几次派特务到香港,企图谋杀外祖父及家人,均因杜月笙先生的严密保护而未得手。现在日军占领香港,他们便大规模搜捕外祖父,各家报纸经常发消息:日军在某菜园捉到陶希圣;日军将陶希圣剥皮抽筋等等。母亲在昆明读到这些报纸,不知真伪,惊恐万分,日日以泪洗面。许阿姨后来跟我们说:那些日子,琴熏为此焦虑,经常痛哭不已。我尽力安慰劝说,希望减轻她一些痛苦,也经常陪她去找她的伯父伯母和堂兄鼎来。

据我的经验,许阿姨不是一个多话的人,也不会讲太多安慰的话。我想,当时许阿姨大概只是时刻伴在母亲身边,分担母亲的苦恼,陪她掉眼泪。西南联大不是可以混毕业的,许阿姨读化学系,上课之外,有许多实验。母亲说,许阿姨读书的时候,总是很忙,经常都是母亲下课之后,坐在化学实验室外面等她。可是母亲无法与家人联系的几个月,许阿姨却不管功课紧张,自动花费许多时间,陪伴母亲。母亲从许阿姨那里获得的,是一份真挚的友爱,一份深切的同情,一份闺蜜的理解,一份极大的安慰。相聚一起,时间固然重要,但相聚时的感情融合,更加珍贵。许阿姨对我们说:我和琴熏虽然只同学一年,但她们的友谊是永恒的。

那天母亲又在伤心的时候,忽然接到通知,蒋梦麟先生要她到校长办公室去一趟,许阿姨陪着母亲一起去了。蒋梦麟校长告诉母亲,重庆布雷先生发来一封电报,请蒋校长转给学生陶琴熏。布雷先生在电报中通知母亲,外祖父已经逃离香港,回到国土,叫母亲不要太心焦。母亲接到电报,高兴得跳脚。母亲对我说,她原来在家里听外祖父讲布雷先生,并无特别印象。接到那封电报﹐使她感到布雷先生的亲切。她曾写过一封信,感谢布雷先生,并且询问外婆及弟弟们的消息,那信也是请蒋梦麟校长转寄重庆的。后来母亲转学到重庆,才知道那次布雷先生要蒋梦麟校长转交的电报,并非外祖父嘱托他发的,而是他接获外祖父安全逃到内地的消息,了解到母亲的心情,自己主动发给蒋梦麟校长的,足见布雷先生感情之细腻。为此母亲在重庆期间,曾专门当面向布雷先生道谢过好几次。

外公陶希聖寫給母親的信,裡面提到蔣夢麟校長經驗多學識高,也提到母親從西南聯大轉學重慶等等

接到布雷先生电报之后,母亲又接到一张汇款单,落款处“父字”是外祖父的手笔,母亲看到,好像见到亲人,落下泪来。许阿姨催促着,陪母亲跑到银行去取款。柜台里的行员看单子,又看看母亲,问:你父亲是陶希圣么?前几天《上海报》说,日本人把陶先生逮捕了,剥了皮。他其实没有死,汇了四百块钱来。银行里的人听见了,都围过来,争着安慰母亲。

終身把許湘蘋視為閨蜜

因为这段焦虑难耐的经历,学年终了,母亲便决意转学到重庆中央大学,与外祖父外祖母和舅舅们团聚。但是她与许阿姨的友情,并没有就此中断。母亲高中的闺蜜黄阿姨考上西南联大,母亲把黄阿姨介绍给许阿姨,遂成密友。

三个朋友大学毕业之后,各自成家。我的母亲跟父亲在上海金门大酒店举行婚礼,许阿姨结婚梁同武叔叔,黄阿姨结婚张初民叔叔。四八年前后,她们三人都在香港。黄阿姨本来是香港人,梁叔叔在香港我大舅开办的印刷厂工作。四九年三月,母亲抱着我,被父亲接回上海那天,也是许阿姨送到香港的码头。

五十年代初,许阿姨和黄阿姨,在香港听到原西南联大化学教授曾昭抡先生演讲,深受鼓舞,当场报名北上,拖家带口,回到北京,参加祖国建设。又过几年,母亲也跟随父亲,从上海搬到北京,三个闺蜜重新聚会,过了两三年还算不错的日子。

我们三家都住在北京西城区,我家在颁赏胡同外文局宿舍,黄阿姨家在砖塔胡同商业部宿舍,都在西四丁字街,两条胡同斜对,几步路就到。我中学几年,文革不上课,经常跑去黄阿姨家,跟她家小弟和邻居们一起打桥牌。许阿姨家靠北一点,在北帽胡同,每次去她家都要坐两站电车,在护国寺下车,顺一条斜斜的胡同,走一段路才到。许阿姨有七个儿女,加我家三个,就是十人。每次吃饭,大人坐大桌,小孩子坐小桌,由梁家的温温大姐负责,不得吵闹。

在我的记忆里,许阿姨永远保持着平和,宽容,大度的态度。我从来没见过许阿姨发脾气或者表示对谁不满。许阿姨不是没有遇到过磨难,但她不骄不躁,脸上永远挂着真诚的微笑,显示出她卓越的勇气和坚韧。也因此,母亲终身把许阿姨视为闺蜜,从她那里获取安慰和力量。

真正的西南聯大人

好景不长,五七年母亲成了右派。梁叔叔也因政治历史问题,调离外贸部,赶出北京。梁叔叔的父亲是山西声望很高的民主人士,曾经跟周恩来称兄道弟。许阿姨是北京市特级物理教师,带了全家大小,跟随梁叔叔去了山西。文革结束,父亲有一次出差,专门绕道山西太原,看望许阿姨和梁叔叔,在他们家里小住几日。差不多时间,张叔叔同样因为政治历史问题,调出商业部,发配晋南一个煤矿。黄阿姨没有跟着去山西,继续在北京三十五中教英文,所以张家两个儿女还留在北京。

沈苏儒、陶琴薰及子宁、熙,女燕(1958年北京)

之后国内形势日益紧张,亲友间来往逐渐减少,个个提心吊胆。像我家这样的黑几类,谁沾上谁倒霉,所以更要小心,少跟人接触,别给他人添麻烦。但即使在那种情况下,母亲跟许阿姨和黄阿姨的联系,还是相当密切。她们青年时期的友情,好像具有免疫力,可以不受当时中国政治毒雾的侵染,保持纯洁和真诚。

因为许阿姨在中学物理化学教学方面的杰出成绩,她经常接受邀请,回到北京,参与编写中学教材。她每次来京,必来我家。甚至文革期间,母亲坠落深渊,被完全隔离社会之外,几乎再无一人愿意跟母亲接触,许阿姨仍旧会来我家,看望母亲。记得有几次,许阿姨来我家,母亲对她叹气:这些孩子,十几岁年纪,书没得读,将来长大,怎么得了。母亲又说:历史,老沈可以给他们讲讲。文学,我可以给他们教教。可是我们两人,数理化一窍不通,没办法教他们。你来了正好,你每次来,不要来看我,花点时间,给我的孩子们补习补习数理化吧。说不定日后世道变了,他们还有机会,那时候他们要能够考得上大学才好。之后,每次许阿姨来北京,果然会带些数理化课本,给我们补习。我们一本两本学完了,许阿姨没及时来京,母亲还写信去,要许阿姨寄教学材料。

那些年,我和弟弟常常觉得母亲经过那么多磨难,仍旧保持天真,居然会盼望我们上大学,很不以为然。但是最终,母亲毕竟比我们更有远见。沧海桑田,世道骤变,高考恢复,我们这样家庭出身的子弟,也有了机会。许阿姨多年对我们的帮助,有了理想的结果。我和弟弟立刻考上大学,妹妹跟着出国,到美国读大学。只是母亲没有熬过苦难,五十七岁撒手人寰。我们把噩耗报告给许阿姨,她难过了很久。

母亲和许阿姨是西南联大学生的典型,她们的闺蜜交往,达到友情的最高境界。中国大陆最近几年,忽然间,热炒西南联大,出版书籍,拍摄电影,沸沸扬扬,好像戴上西南联大这个高帽,大家都荣光起来。其实,从母亲和许阿姨身上,我看到真正的西南联大人,无论教授或者学生,极少有人会举着西南联大的牌子,趾高气昂。他们不敢,也不会。过去半个多世纪,凡西南联大的教授和学生,都是一直夹着尾巴做人,结果十九都成了右派分子,或者这样那样的反革命。随着母亲和许阿姨她们一辈人的逝去,西南联大已经成为历史,那一页永远翻过去,无处寻找。恐怕现在找不到有资格的西南联大教授,也找不到有资格进入西南联大读书的学生。

母亲与她的闺蜜许阿姨,那个时代所有受尽磨难的中国知识分子,一生充满艰苦和挫折,面对无数人性罪恶的挑战,经历一次又一次无情的政治绞索,但她们始终保持着自己的高风亮节,不以物喜,不以己悲,平静地走着自己的人生道路,直到尽头,她们值得后辈人永远的敬仰和羡慕。

作者简介:

沈宁:浙江嘉兴人,南京出生,上海长大,北京读书,陕北插队。西北大学中文系七七级,八三年赴美留学。历任美国联邦空军官校教官,科州雷市文化委员会委员等职。业余写作。

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者单位和本人。