我们寨子来了昆明城的青年男女

文章原题:我们寨子的知青

作者:屈在祥

01 南温寨

寨子是傣族社会最重要的基层单位,傣语称“曼”(汉语写成“蛮”“芒”“漫”“茫”等等,都是这个意思)。

傣族社会自古以村寨为中心。尤其是滇西傣族,即便是过去昭法(土司)所居住的地方被称为城子(傣语发音“者,遮”或“景”),其实还是一些大寨子,很少有深沟高墙的大城市。所以村寨在傣族民众中地位特别重要,战乱中整个地方受到多大的冲击大家不是很关心,或者也无力去管,但村寨的尊严和安危,每个村民都很注重。

外寨小伙子来本寨玩,要很有礼貌地向坐在寨门口的人打招呼,不能高声喧哗,更不能走路跺脚,否则会突然拥出一群轮着大棒的汉子把你赶打出寨门。

婚丧喜庆,建房安宅,逢年过节,都是全寨统一安排,分工明确,有条不紊。

我们寨子叫南温寨,可以译为“温水寨”,建寨多久没人能说清楚,许多“过去的事”都是口口相传,比如“日本来搞乱地方”“中央军来”“解放军来”“58年”这些大事会被提到,而更多的故事就是和外寨的关系,特别那些和外寨械斗中有突出表现的汉子,会被当着村寨英雄来传颂。

到20世纪60年代末,全寨40户,300来人。

1969年2月春节过后不久,我们寨子的群众站在瓦场旁边欢迎知青的到来。

我们寨子的部分知青

就见一辆呜呜直叫的卡车停在岔路口,卷起的灰尘无声地继续往前飘去,车子轮廓露出,十几个年轻男女跳下车,提着行李就向我们寨子走来。欢迎的队伍稀稀落落地拍起了巴掌,好像双方都喊了口号,喊的什么内容,我不记得也不太懂,那时我是个9岁的顽劣少年,只顾看热闹。

印象较深的是社员都带着微笑,那是含着好奇和热情。

傣族爱热闹,也喜欢和远方亲戚互相走动,那几年下方的缅甸傣族已经不敢进来,一般是农闲季节会有腾冲或盈江坝的傣族青年来寨子里投亲靠友玩几天;一下子来了近二十个操着陌生汉话的大城市青年,可以说从来没有碰到过,大家一边互相寒暄,一边就悄悄议论起来:那个还很小,和谁家的半大儿子差不多;那个样子有点像某人哩。

而知道他们要来长期扎根,不少人内心肯定是不安的。

知青头领赵嘎功兄“回乡探亲”,有次和老社员聊起那时的情况:“你们肯定是不欢迎我们来的。”

当年的会计寸守方笑笑:“咋个不欢迎?我们在瓦场那里站着拍手欢迎了嘛。”

“那种淳朴的语言,包含着傣族农民的善良。”51年后赵兄笑着对我说。

顺便解释一下,“赵嘎功”是我们寨子给他取的傣语外号,无贬义,透着他们和傣村民之间的亲热。

前排中间赵嘎功

其实,欢迎与否,都不是农民能决定的,上级领导一个通知下来,“当家作主”的各族社员群众理解不理解都得执行,这是当年的常态,生活习俗不同的城里人和乡下人能和谐相处好几年,那是基于双方的善良和品行决定的。

当然知青们从心里的“别人寨子”到认可是“我们寨子”,肯定需要磨合,期间发生的一些小故事,成了彼此怀念的生活浪花,没有什么波澜壮阔,更没有大风大浪,只是平常人生里的深刻记忆。

赵嘎功在盏西

02 他们是文艺宣传队

我们寨子知青的头是赵嘎功和邵杭丽,“邵杭丽”不姓邵,她姓张,同样是我们寨子给她取的外号,是傣语“小美女”之意。他们都是昆明23中的同学,一个班长,一个体育委员,他们两个那时最活跃,也是几年后唯一谈恋爱,又是最后一批走的人,在农村锻炼了近7年。回到昆明成了一家子,他们两口子也是最早回寨子探亲,以后又经常组织同伴回去怀旧,我们寨子的人来昆明,也往往是他们出面召集大家来相聚。

后排左邵杭丽

他们都出生于军人家庭,一个国军一个共军。赵父是滇军卢汉部队的少校军官,参加起义被改编成解放军,当时他们接命令被拉去昭通整编,但赵少校因发摆子(疟疾)没能随部队出发,结果这支部队跟着龙三(龙云儿子龙绳曾)叛变,全军被解放军消灭。因此赵父躲过一劫,才有了一个稳定的家。但到“文革”,这种家庭自然会受到冲击,所以赵嘎功就没有资格参加红卫兵,成了逍遥派,也就没有参加批斗自己老师的劣行。邵杭丽的父亲则是滇桂黔边区挺进纵队(简称“边纵”,是云南地下共产党领导的革命武装),解放不久就被打成“地霸武装”和“土匪武装”。长期被打压,直到1980年代才被平反。“文革”中同样被冲击,所以邵杭丽也没有参加红卫兵。

上山下乡运动一来,他们都被一锅端,甩到了边疆的傣寨。

当时他们是不是积极响应伟大号召来插队落户?不好说,那年月很多人都是时代洪流的一粒沙子,被冲到哪里是由不得自己的,但既来之则安之的天性也是人们适应环境的润滑剂。

于是该干嘛干嘛,上级叫干嘛就干嘛,“为什么会这样?”“我希望那样”都是很危险的思维活动,普通人不敢,乱想又乱说的人都被抓起来了。

作为大地方来的学生,他们责无旁贷地承担了对边疆少数民族传播文化的使命。那年月当然以宣传阶级斗争为主,两台节目让我记忆深刻。

第一个节目是“天上布满星”那出短剧,就是地主逼租,闯进家把爹娘抓走,“我”成了到处流浪的孤儿。这是在大队部的相帕村演的,两寨人围着一个打谷场观看,一盏大汽灯呼哗呼哗地响着,照着傣族社员憨厚的笑脸。我们小屁孩挤在后台附近。就见演员表演完一场回来换装时互相低声吵骂:“憨狗X的你也不小心点!挨老子的碗ZHUA破得啰!”外省朋友大概不太清楚“挨老子的碗ZHUA破得啰”这句话的意思,这是昆明方言,就是:把我的碗踢破了。

原来扮演地主凶恶狗腿子的人动作过猛,把道具碗踢破了。我们特别兴奋,因为学会了一句很新奇的汉话——“憨狗X”。大家知道小男孩学某一个民族的语言首先要从骂人话学起,我们以前学的汉语都是腾冲方言,语音细软,骂人话都有点文绉绉的,不像昆明话这么带劲!

第二个剧是讲阶级斗争新动向,抓“造谣的现行反革命分子”,节目名称叫什么?连主角之一的赵嘎功兄也想不起来了。内容是:一个坏分子到处造谣生事,特别对一个军属说:你儿子被打死了!老军属特别痛苦,正在这时,当兵的儿子回来探亲,很是威风,他爹喜出望外,军人知道有人在造谣,立刻把这坏分子扭送到“乡上去交待!”军属大妈出来教育群众不要忘记阶级斗争,阶级敌人是“火烧芭蕉皮死心不死!”

赵嘎功回忆,他们演出很成功,“给这出戏的评价是揭开了边疆地区阶级斗争新动向的盖子”,而他最难忘的是去哪里演出伙食都很好,“特别有几次炖猪脚非常好吃!”

我的记忆则有两点特别深刻:第一是“张高达打解放军”。

这个张高达在盏西有名,打人很凶。因为派性原因,这台节目是解放军支持,而张高达他们这一派不支持,在区上演出时,张高达带人去砸场,几个解放军战士去阻止,“张高达直接用皮带抽打解放军”。

而赵兄最近特意给我说明:

“1、张高达未打解放军,当时他们的领导是一个姓蒋的主任。当晚他们冲上台阻止演出,未动手只是和我们辩论到夜里三点多,后被误传打解放军。

2、他们阻止演出的原因是闹派性,张高达等是盈江的九八派,他们是针对政边派的(政治边防派是解放军支持的),实际我们成为两派争斗的工具。为此宣传队的队员好吃好喝了一段时间(当时吃肉是不容易的)。”

但是我们那边当时却言之凿凿地在传“张高达打解放军”,应该是讨厌他的人故意放出来的谣言。

因为那里民众对“领导干部”不一定有啥感情,对他们是畏而不敬,表面笑脸相迎,背后不定给你取什么可笑外号哩;但对解放军是真的敬而亲,大家觉得是不容侵犯的,而张高达敢打解放军,真是不可思议,简直反了!

后来张果然倒台,还被判刑,大家都觉得罪有应得。

第二个记忆是:区上统一演出成功后,各寨知青又在本村演出,演员不再是原班人马,而是以本大队知青为主,还适当加以发挥。我记得我们寨子的演出是这样的:赵嘎功和邵杭丽演的是军属赵大爹和赵大妈,造谣的坏分子名字是“寨子头的郭老二”,而这个郭老二是聪明机灵又有点爱惹事的半大小伙子,整天和知青搅在一起,赵嘎功特别欣赏他,于是就把他名字拿来开涮;在演出现场,观众席上的小方知青还做出把旁边郭老二扭起来的夸张动作,这种做法其实也是以前演傣戏常有的互动花絮,所以引得全寨哈哈大笑,演出气氛自然好。

“赵大妈”邵杭丽是姑娘头,我三姐她们这些半大小姑娘也是经常围着她转,于是演出过后我三姐时不时在家里学念台词“是呀,阶级敌人是火烧芭蕉心不死!”已经读了两年书的我就纠正:“是火烧芭蕉皮死心不死!”

三姐偏不理我,越纠正越冲着我念“火烧芭蕉心不死!”

03 双方的磨合

傣寨是个独立的小社会,有自古传承下来的村规民约,知青无论来住多久,是不是要扎根?当地人都很自然地把他们当外人,或者是上级安排来的客人,不敢排斥,也不会把他们真正当寨子里的成员,双方在磨合过程中,难免有矛盾,甚至差点爆发冲突。

两件事比较能说明问题。

知青失火事件:

知青一来是安排到各家各户去住,没多久双方都觉得不便,于是就把已经没有了佛像的奘房隔成小单间,成了知青的家,用行动完成了“对封建迷信阵地的占领”;而伙房,则在生产队保管室旁盖一间草房,旁边大晒场里面有一大谷堆,要等谷子干透后再脱粒,俗称“打谷子”。这种谷堆是全寨人的重点保护对象,因为那是来年的口粮。不意有天知青们做饭时不小心烧着伙房,虽然很快扑灭,但是“差点烧着谷堆”,这引起全寨人愤慨,纷纷围过去责骂,据赵嘎功回忆,有个别老社员甚至骂出“拉出去砍掉!”的过激语言。在过去,烧谷堆确实可以算死罪。

这事与知青们口头检讨之后就算完了,毕竟没有造成大损失。知青们也知道了和傣族村民相处,有些规矩需要遵守,比如防火比防阶级敌人还重要。

耍流氓事件:

“文革”前傣族青年男女谈恋爱可以在公开场合搂肩搭膊,只要不突破两个底线即可,一是要避开老人,二是不能随便碰腰以下部位。“文革”爆发后这当然是属于受批判的“四旧”,但在电影场,青年男女偶有这些动作也没人去干涉。

偏偏我们寨子有个小伙子阿军惹到知青的头上。寨子里有个女知青王姑娘劳动表现很积极,达到一般女社员的强度,受到大家的称赞。一日几个女知青排成一排从寨门经过,雨水天猪牛不能随意走出寨门,以免去糟蹋庄稼,所以用能活动的竹栏杆把寨门关起来。当时几个小伙子闲散地坐在那里聊天,看女知青来自然是含笑行注目礼,姑娘们鱼贯而入,坐在旁边的阿军就很随意地对走在最后的王姑娘肩膀碰了一下,应该是准备搂的动作。

王姑娘吓一跳,反应过来轮圆手臂就一巴掌朝阿军的脸招呼,阿军一躲一隔:“你干什么?”

王姑娘没打到对方,委屈得“哇”地哭了起来。在场的所有人都一下子搞懵了。七嘴八舌劝慰一番,女知青们先把哭哭涕涕的王姑娘带回宿舍。

和王姑娘一起来的几个知青群情激愤,要求向上汇报,按“耍流氓,破坏上山下乡运动来处理,拉到大队去批斗。”

寨子里从生产队干部到一般社员都不答应,这是对寨子尊严的挑战。在场的小伙子都坚持说阿军“要拉开栏杆,让她们好走,无意间碰了一下,不是耍流氓!”而在场的女知青则都走在前面,没看到当时情形,听到动静转过身来时王姑娘已经哭了,事发突然,谁也没法作证。

双方就这样僵住了。

此刻赵嘎功为首的多数知青态度起了很关键的作用,他们采取了中立政策,既不支持批斗阿军,也没有帮寨子说话。如果他们坚决支持把阿军抓起来批斗,动静闹大,公社和大队肯定会采取行动,毕竟谁也担不起“破坏上山下乡”的罪名,那么阿军不但要受皮肉之苦,名义也毁了。整个寨子也会暗中把知青当成对立面,双方表面的平衡关系就无形中被打破。

多数知青的沉默使这个可大可小的冲突有了转圜的余地,最后还是生产队干部出面安慰王姑娘,希望她消消气,她的同伴权衡再三,不再坚持拉到大队去批斗,于是让阿军在本寨大会上检讨了几句,这事就完了。

事后寨子里还是觉得有点委屈了这个“劳动很好”的王姑娘,新一批招工名额一来,都一致推荐王姑娘,这事才算了结。

04 他们始终是客人

一些描写知青故事的文章难免提到知青们打架斗殴,偷鸡摸狗,用阶级斗争手段批斗成分不好的农民,等等行为。而我们寨子知青却没有和寨子里的人动过手,多年后会武功的赵嘎功兄和我聊起来,肯定地说:“我们从来没有和寨子里的人打过架,比武是有的。”

“我们寨子虽然不大,也是没有怕过哪寨哩,了不起!”

他这个评价是受了寨里人的感染,那时不少人常对知青说:“我们寨子寨脉硬,不怕事不认输,碰到什么大寨子都敢对着干!”而他们也目睹了几场我们和外寨的冲突,虽然没有引发真正械斗,但知青们都看到了整寨男青壮年的团结和斗志。

有意思的是,每次冲突几个知青都积极请战,但寨子都委婉地拒绝,尽量不让他们参与进来。因为这是“我们寨子的事”。外人插进来不妥。

大概1971年底1972年初,我们这些顽劣小孩和邻寨景杏寨的小孩打了整整半年的仗,每天放学回来就相约出战,石头碎瓦片弹弓全部上阵,不在乎输赢,发泄的是少年的旺盛精力。寨子里的大人都懒得来管,当笑话来看。

知青赵嘎功和小方许是童心未泯,或者他们内心也有“战斗”冲动,几次跑到现场指挥我们作战,操着昆明腔吼:这边克几个,那边埋伏几个。要仿这种打,不要笨迷日眼地往前冲!

我们都不听他们的指挥,还是野猪打架一样往前直冲,顶不住又哗地往后撤。看得他们又好气又好笑,又不好意思亲自动手参加进来。

临近春耕时节,双方寨子成年人终于出面举行“停战谈判”,很认真但谈判代表规格都不高,各出来一个口才比较好的成年人,来到冲突的田坝里谈,双方约定:从次日开始,哪个寨子的小孩主动挑战,对方寨子的成人可以动手打,这边不得干涉!

我记得很清楚,赵嘎功主动去到谈判现场,很严肃地对景杏寨的代表厉声说:我告诉你,是你们寨子的小孩先来惹我们寨子的小孩!

那个人明明听得懂,却对他一翻白眼,用傣话大声说:“我听不懂你的汉话!”

气得赵嘎功直瞪眼,我们这些交战主力却用看戏的眼神望着赵嘎功直笑。

从次日开始果然就罢战言和,我的少年记忆又增加了赵嘎功在谈判现场的行为。觉得“这个昆明汉人对我们寨子不错”。

05 在激荡洪流中

各人表现还是可以选择的

1975年底最后几个知青回城,也就是他们在我们寨子插队近8年,差不多是中国人民抗战的时间。当然和波澜壮阔的抗相比,他们的经历无波无浪,没有什么跌宕起伏,美好青春就这样无声地消失在茂密林间和碧绿稻田中,带着无法言说的情感回到了他们的家乡,和父母亲人团聚,开始本该属于他们的城市生活,找工作,结婚生子女,努力把耽误的时间找补回来。

对我们寨子而言,这些城里年轻人不过是一些来做了几年客的外乡人,走了就走了,除偶尔作为一种小故事谈论起他们的种种,再没有多少人想到还和他们有交集,虽然他们也许留下了通信地址,互相写过几封信之后也没话可谈了。在那年月,昆明和边疆盏西的一个傣寨之间,确实是两个不同的世界。

然而社会的发展还是把两者拉近,1990年代交通已经比较发达,昆明到盏西那山迢水远的路程,过去要一个多星期才能走通,这时候一两天就能到达。生活和工作稳定,人到中年的知青们,部分人开始了回插队点的怀旧之旅。

但是知青们愿不愿意回插队点看看,还是因人而异,颇值得探讨哩。

如果你在一个地方呆了相当长时间,混得很卑微,甚至受委屈和被伤害,那你肯定是不愿意再回头去看,我们农民粗话叫“到死连撒尿都不会朝向那鬼地方。”

虽然没有被伤害,但想起那段日子就感觉窝囊,说不出的别扭,那也是尽量不想再去面对那经历,有谁会把自己曾经爬满过虱子的破旧衣服珍藏起来反复去翻弄?此乃人之常情。

还有少数人在插队地点有劣行,无论是愧疚还是怕报复,不回去看是最好的选择。

愿意回去看的知青一般都是对当地有好印象,和当地人有一定感情,最起码觉得自己当年的表现对得起那段经历和那地方的人。

知青到我们寨子时我9岁,他们最后一批离开时我上初二,没有和他们有多少直接交流,对他们的记忆主要就是印象。再次和他们见面已经46年之后,我已到耳顺之年,互相交谈起来自然有诸多感慨和基于自身见解的种种思考。

闲聊中赵兄谈到的相关事情也让我内心受到震动。“我们参加政治边防运动时,曼牙寨一个人因为吃不饱乱骂一通,那些内容我听得懂,要认真起来在当时算恶毒攻击罪,是现行反革命言论,汇报上去肯定要被抓。我看他家真的很穷,又是三代贫农,就对那个带领我们组的解放军战士说:他不是有意要骂,只是傣话的一种习惯口头语而已。那个战士心知肚明,只批评了那社员几句,没有向上汇报。你家成分,寨子里报上来要划为上中农,我一看这不是离富农更近了嘛,于是把你家情况认真地和那战士谈了谈,特别提到全家人在生产队的表现,最后还是确认为中农。我至今都觉得那个战士是一个非常正直的军人。只可惜忘了他叫什么名字,那时多一事不如少一事,没有交朋友的习惯。”

“文革”年代之所以荒诞,就是“一念之仁”者太少,人们习惯把别人踩在脚下,损人不一定利己,但也不会害己。当年赵嘎功和那个解放军战士如果按那时习惯思维往上汇报,对他们来说只是例行任务,对我们两个家庭则是不可承受之重。

记得小时候每到“复查成分”,父亲都是表面坚强,内心痛苦。他常说:每当这时,我就会做梦被困在又长又狭窄的黑洞里,挣脱着爬出来才会把气喘匀。因为我家是寨子里“候补富农”家庭之一,那些出身好的“政治积极分子”时不时想把我家补划为富农,以突出他们的成绩。尚幸我父亲为人精明而善良,解放前夕的所作所为正好使我家摆脱了够上富农成分的指标。最后一次复查成分就是政治边防运动,这次以部队为主,所以确认为中农后,我父亲经常说:还是解放军最公正。

“政治边防”也是伤害了不少人的一次运动,官方已经否定,貌似算在林彪的头上。我家能再次躲过一劫,是因为碰到那正直军人和赵嘎功兄这样常怀一念之仁的善良人。

赵嘎功兄和邵杭丽在我们寨子的故事还不少,但那应该属于他们自己的回忆内容,我站在当时只是一个傣族少年的角度就暂时不写啦,总之他们无魁于那段青春经历,也无魁于我们寨子。

这也是绝大多数知青的表现,客观地说也是部分知青提出“青春无悔”的底气。关于这点,我专门问了我们寨子的知青,他们的回答是:那是时代造成的,又不是我们主动选择,哪里谈得上什么悔不悔?

我觉得这才是最中肯的回答!是呀,时代巨手把你挥赶到哪里你就得去,“青春无悔”,渺小的螺丝钉有资格说吗?

他们在插队点的种种表现,甚至已经和学校教育无关,因为老师都被批斗,为人师表已经被踩进烂泥里。每个人怎么为人处事,只能是家庭教育的结果。

也就是爹妈教出来的。

06 那山泉一样的情谊

我们寨子山里有股泉眼,一年四季水常流,冬季微温,寨名疑由此而来。山泉清澈甘甜,无波无浪,一如傣民性格,知青和寨里人的关系和这差不多。

1993年,我们寨子的知青赵嘎功和邵杭丽两口子带着读初中的女儿回盏西探亲,按当年的路程一站站走下来,一星期后到了南温寨,直接去找他的好朋友好徒弟“郭老二”,得知几年前已经去世,怅然若失地站在奘房面前。当他们的女儿看到那破旧狭窄的土屋就是她父母以前的宿舍,内心震惊估计自己都没法形容。

这时旁边闲坐的老人突然认出了邵杭丽,叫了她的小名“这是老英吗?”

一时间,“赵嘎功和老英回来了”的消息传遍整个寨子的各个角落。人们兴奋又热情地围了上来。那种像久别重逢亲人间的感受给彼此都留下了美好回忆。

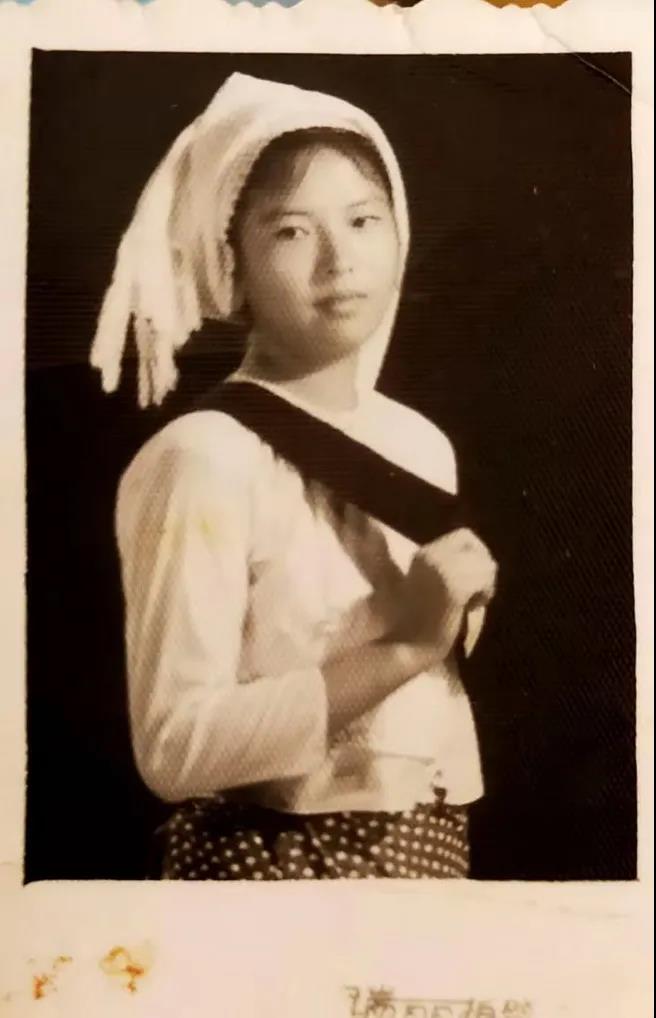

这个就是穿傣装的邵杭丽

此后几年,赵嘎功两口子和小方知青、小李知青、小刘知青等人时不时“回去探亲”,旅游兴起后,他们自驾车到盏西转转已经成了常态。

2009年官方还举行了知青下乡30周年纪念活动,许多知青都参加。

傣族俗语有“园子不常进成茅草地,亲戚不来往成陌生人”,但来往多了也会失去彼此吸引的新鲜感。

朋友间经常来往必须以一种淡然的态度相处才会长久。我二哥以退休教师的身份,有闲有点钱,也秉承父亲“门要开得宽大”的习惯,知青们的到来他自然比其他人热情主动。30周年活动,邻寨知青没人接待,他请到我们寨子吃住。其实以当时条件知青们可以去乡镇街上住旅社,但他接待了人家就记住了这份情。于是知青们经常邀请他去昆明旅游,他只去过赵嘎功家一次,因为他是家乡宝,呆在山清水秀的一亩三分地里最舒适,哪也懒得去玩。

今年5月,我二哥去昆明做个手术,随意给知青说了一声,赵兄就几次来看望,又邀请我们去他们新家做客,召集了我们寨子的其他知青来相聚。

我是走过一些地方的人,习惯了今天推杯换盏,明日相忘于江湖,能够经常牵挂的朋友不多。我不太确定知青们和我哥的情谊有多深。

接下来的事让我感动,我哥住进去的医院是全省较大的医院,集中了各地州的病人,那赶街似的情形令人头疼。中国是人情社会,我的侄儿子们动用了他们的各种关系,总算不用排太长的队,但毕竟资源太紧张,还是难免得等。

这天赵兄又来,问了情况,立刻给其他人打电话,小李兄立刻回复他们有办法,协调的结果当晚他们两口子即带我们去拜会医院相关科室的一个关键人物,当场就敲定了治疗方案和时间。过后李兄夫人宝秀姐又事无巨细地和我侄儿子联系,指导该怎么做。

如今是开放到眼花缭乱的年代,朋友之间你请我一顿,你回请我一台,彼此不欠情是常态。而把你的安危当成家里的事来对待,那就是真把你当成自己人了。我哥交的这些人就是“我们寨子的人”,他们身份是知青。

当然这种关系和知青身份无关,和上山下乡运动是否伟大无关,和汉族傣族无关,是人与人之间基于教养,互相认可的平常而纯真的友情。就如山泉水纯净而长远。

2021年5月11日昆明赵宅相聚

作者:屈在祥

屈在祥,云南傣族,中央民院历史系78级,笔名布南温,冯骋。毕业后在西双版纳州委宣传部和党校工作。后辞职下海,流浪金三角地区。1997年春闯到曼谷,现以合法的中国身份在泰国普吉岛从事旅游业。1997年开始在曼谷中文报刊发表各类小说,出版小说集《丛林冷月》。

版权保护声明:云之南华人频道(yznchinese.com)选发有优质传播价值的内容,请尊重原创内容版权。如所选内容未能联系到原文作者本人,请作者和 yznchinese 电邮联系。 免责声明:本文来自转载,该文观点仅代表作者单位和本人。